一般社団法人Fintech協会 理事

一般社団法人日本セキュリティトークン協会 理事

GMOあおぞらネット銀行株式会社 執行役員 セールス&マーケティンググループ長

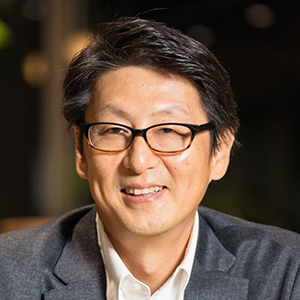

小野沢 宏晋 氏

プロフィール

1989年、武蔵工業大学(現、東京都市大学)・経営工学科卒業後、日本アイ・ビー・エム株式会社にシステムズ・エンジニアとして入社。銀行におけるシステム構築、ソリューション作成、メガバンクの統合プロジェクト等に従事。2007年にIBM Corporationに派遣、大手金融グループや金融ソリューション企画部門に参画。 帰任後はメガバンクや、地方銀行向けサービス部門を経て、2011年 地方銀行向け共同化システム運営会社の取締役副社長に就任。2013年 日本アイ・ビー・エム株式会社

理事、2017年 同社・バイスプレジデントとしてアウトソーシング事業における事業開発を担当。2019年、GMOあおぞらネット銀行株式会社に参画、経営企画を担当する執行役員に就任。