- 会員限定

- 2020/03/23 掲載

DeFiの最前線を解説、なぜ分散型金融への道は不可逆なのか

名古屋大学情報文化学部卒業。日本ユニシスで主に地方銀行向け業務・システムの研究会やユーザー会の企画と運営を担当。Fintechスタートアップのお金のデザイン等を経て、2019年7月より一般社団法人Fintech協会事務局。

注目度が高まる「分散型金融(DeFi)」

そもそも分散型金融(Decentralized Finance:DeFi)とは何か?一般的にDeFiは「ブロックチェーンの非中央集権モデルにより、保険や証券、デリバティブ、レンディングなど金融領域において中央管理を廃し、利便性や透明性を向上するもの」といった意味で使われることが多い。

金融機関や取引所といった中央管理システムが取引を仲介することなく、価値移転を成立させるブロックチェーンの非改ざん性を活用し、効率的な金融取引の実現を目指すものだ。藤井氏によると、代表的なDeFiのカテゴリーにはたとえば以下のようなものがあるという。

| DEX(分散型取引所) | ウォレット間で直にトークンをやりとり可能な(P2Pで取引可能な)取引所 |

| ステーブルコイン | 法定通貨と1:1の価値になっている仮想通貨 |

| レンディング(融資、貸付) | 融資を中央機関や人間を介さずにプロトコルで実行 |

| デリバティブ(派生型金融商品)/予測市場 | 分散型の証拠金・オプション取引 将来予測のための先物市場 |

| バスケット取引 | 複数種類のトークンをまとめて新しいトークンとして流通 |

| セキュリティトークン | 有価証券をブロックチェーン上に発行、流通させる |

| KYC(顧客確認)/AML(アンチマネーロンダリング)/ID(利用者識別) | ユーザー/会社の信用力・資格・身元証明を実施し、ブロックチェーンやIPFS(Inter Planetary File System)にその情報を保管、証明 |

| アプリ/ツール | DeFiサービスを便利に効果的に執行するためのサポートツール |

| ブロックチェーン分析 | ブロックチェーンの取引高やDeFiにロックされているトークンなどをダッシュボードで閲覧 |

| その他 | 分散サブスクリプション、請求書プロトコルなど多様なサービスが存在 |

DeFiが中央管理を廃し、利便性や透明性を向上させる一方、問題が発生した際の責任を各人が負うことを意味する。

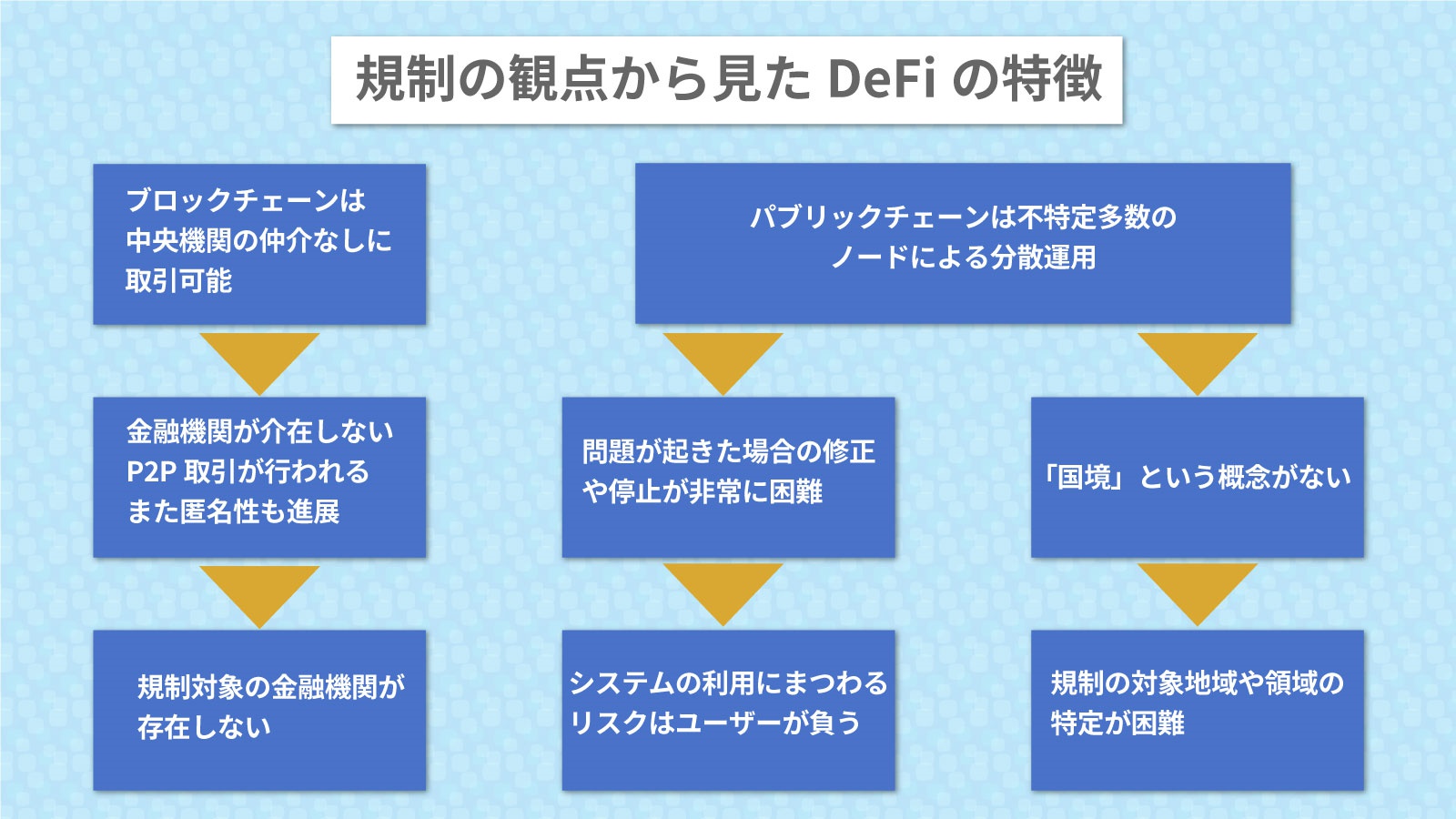

「DeFiではブロックチェーンが使われることがほとんどです。中央機関の存在しないP2P(ピアツーピア)の取引となり、匿名性が増すことになります。また、多くは“パブリックチェーン(誰でも自由にネットワーク参加可能なブロックチェーン)で運営されているため、問題が起きたときシステムを停止したり、不特定多数の修正に対応したりするのは困難です」(藤井氏)

DeFiを使う責任は、常にユーザー側が負っている状況といえる。さらに、国境の概念もないため、対象地域や領域を明らかにして、国際的に協調して規制することが、今後の大きなチャレンジであるという。

「分散型金融(DeFi)」の種類とは

一方、規制側と連携しながらブロックチェーンの特性を生かしてDeFiの開発を推進する動きもある。DeFiはパブリックチェーンだけでなく、ユーザーを限定するコンソーシアムやプライベート形式のブロックチェーンでも進行しているのだ。

たとえば、フェイスブックが一般市場に向け2020年に発行する予定の仮想通貨(暗号資産)であるLibraや、JPモルガンチェースのホールセール(大手法人)向けステーブルコインであるJPMコインなどがそうだ。どちらも規制側と会話をして、規制を守った上で発行を目指している。

特にLibraについては、発表当初はかなりアグレッシブな内容であったが、その後規制当局との対話を通じ、規制へ柔軟に応じていくと発信している。

また、Libraのネットワークは、Libra以外も扱えるオープンな方向になるという報道も出ている。つまり、Libraは「規制下における分散化金融(Regulated DeFi)」に該当するといえる。

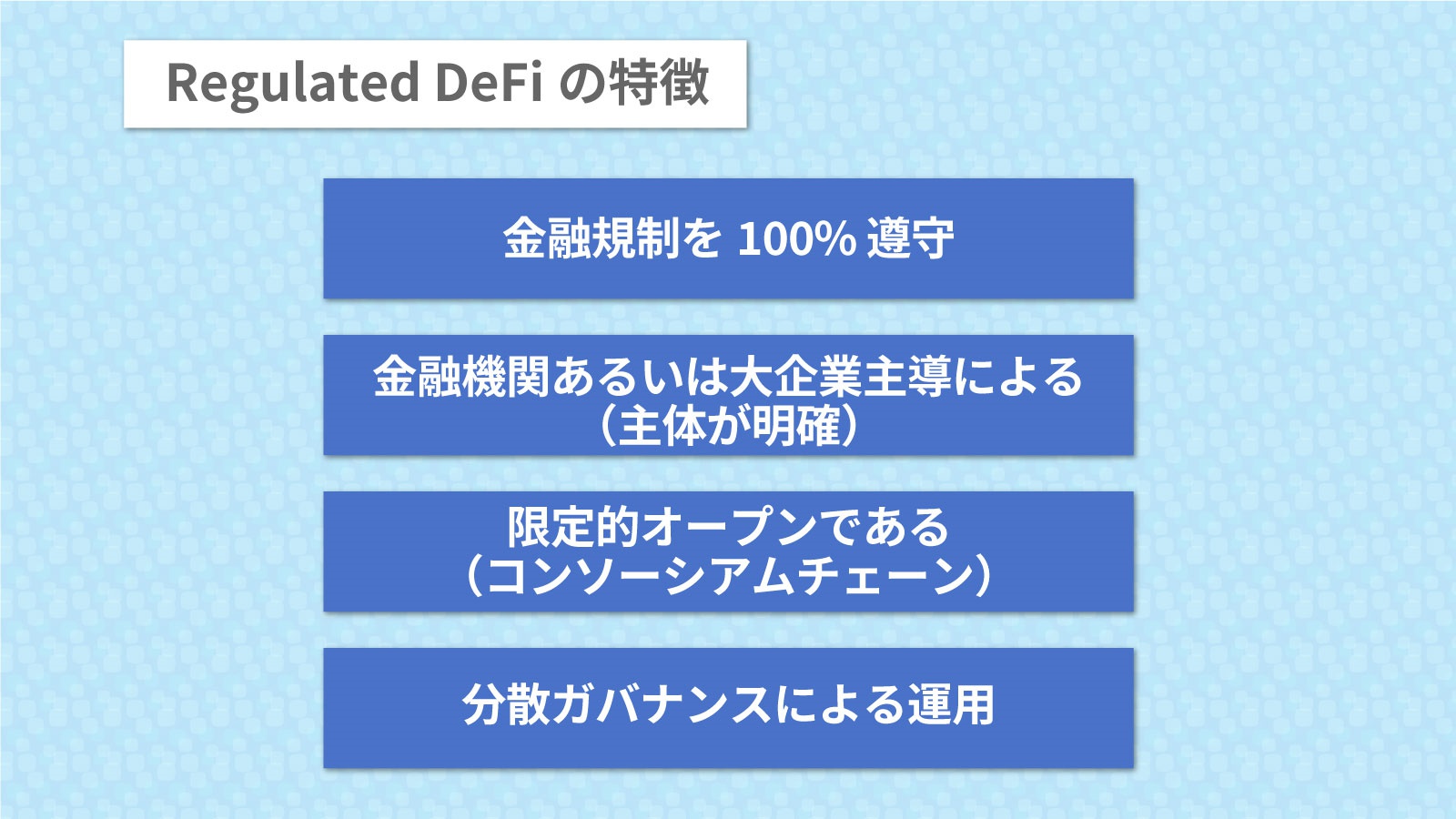

DeFiには、金融規制を100%遵守し、金融機関あるいは大企業主導で、かつ主体が明確である「Regulated DeFi」の動きもある。

さらに、限定的にオープンなコンソーシアムチェーンなども活用し、分散ガバナンスで運用する場合もある。この場合、ルールを決めたり、変えたりといった際には、1社で決めるのではなく、民主的な投票などで決めるのも特徴だ。

【次ページ】「規制下におけるDeFi」の具体的な事例とは

PR

PR

PR