- 会員限定

- 2025/10/06 掲載

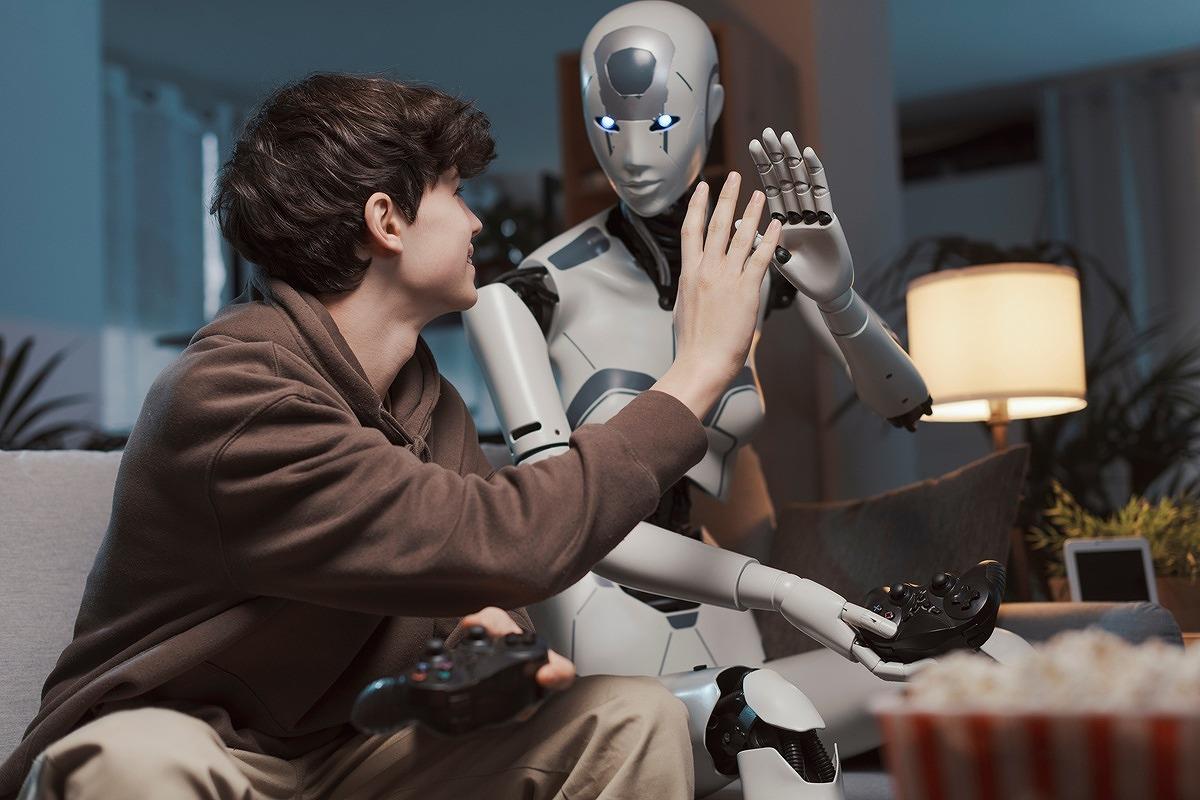

ついにSNS時代は終了か…課金6.5倍に爆増中、Z世代がハマる「AIコンパニオン」の衝撃

連載:野口悠紀雄のデジタルイノベーションの本質

1940年、東京に生まれる。 1963年、東京大学工学部卒業。 1964年、大蔵省入省。 1972年、エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。 一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを歴任。一橋大学名誉教授。

noteアカウント:https://note.com/yukionoguchi

Xアカウント:@yukionoguchi10

野口ホームページ:https://www.noguchi.co.jp/

★本連載が書籍化されました★

『どうすれば日本経済は復活できるのか』 著者:野口悠紀雄

購入サイトはこちら:https://www.sbcr.jp/product/4815610104/

母親・親友よりも「対話相手は生成AI」

9月22日の本欄で、AIとの会話の末に自殺した米国の少年の話を紹介した。同じような話はほかにもある。ベルギーの妻子ある研究者はAIアプリ上の架空の女性と対話をした挙げ句、天国で共に生きていくとして自殺したというのだ。どちらも痛ましい事件だが、妻子のある研究者までこのようなことになるとは!この研究者が、どのような問題を抱えていたのかは知る由もない。だが解決できない問題に突き当たり、どうしようもない環境の中で、自殺を勧めるAIのアドバイスに感化されたのではないだろうか。

つまり生成AIは、単に信頼できる話し相手というだけではなく、感情を共有でき、その助言に応じて自殺にまで至り得る相手として求められ、認められるようになっているのだ。

AIとの信頼関係に関する電通の調査結果によると、対話型AIを週1回以上使用している人は20.7%だった。世代別では、10代(41.9%)が最も多く、20代が28.7%だ。

対話型AIに求めていることは、「自分が知らないことを教えてほしい」(46.6%)、「アイデアを出してほしい」(42.8%)など。だが10代では「心の支えになってほしい」「話し相手になってほしい」などが全体の割合よりも5ポイント以上高く、情緒的な価値を対話型AIに求めている。これを見ると生成AIとの感情共有現象は、特に若い世代において顕著であることがわかる。

「対話型AI」に感情を共有できる人は64.9%と最多だった。「親友」と答えた人の64.6%、「母」の62.7%より高くなっている。

「AIとの感情共有」は問題ないが…

もともと、ChatGPTとの感情共有という現象は決して珍しいものではない。9月22日の記事で述べたように、私自身が映画の評価に関してChatGPTと感情を共有したと感じた経験がある。また8月24日の本欄で述べたように、2025年8月にChatGPTがそれまでのGPT-4oから、あまりほめ言葉などを言わないGPT-5への切り替えを行ったところ、ユーザーから反対の声が起こって、より友好的な対応をするGPT-4oの継続提供を余儀なくされたこともある。

私自身も、GPT-5への切り替えは気が進まず、GPT-4oを使い続けている。同じようにしている人は多いだろう。

感情の共有とまでいかなくても、生成AIが、利用者の人格を傷つけるような発言を決してしないことについては、強い信頼がある。だから、私生活上のことについて相談したいと考えるのは、ごく自然な成り行きだ。

こうしたことを考えると、米国の少年の自殺の場合も、ベルギーの研究者の自殺の場合も、決して特異なケースではなく、条件次第によっては世界のどこでも起こり得る事態になっていると考えるべきかもしれない。

ただし、自殺に対しては、対策がなされなければならない。AIが決して自殺を勧めるような回答をしないように制約を加えることは、どうしても必要とされる。

私は、AIと共感することそれ自体に問題はないと考えている。しかし、それにのめり込んでしまって、他の人間とのコミュニケーションが減るような事態になれば、危険信号だ。そのバランスを適切にとることは、単に若年者世代だけではなく、すべての世代の人々にとって必要とされることだ。特に、話し相手が少なくなっている高齢者にとっては重要なことだ。 【次ページ】爆増する「AIコンパニオン」、課金額は前年の6.5倍「○○億円」

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR