- 会員限定

- 2025/11/06 掲載

金融庁「地域金融力強化プラン」の読み方、“貸せない時代”の戦略とは

大野博堂の金融最前線(92)

93年早稲田大学卒後、NTTデータ通信(現NTTデータ)入社。金融派生商品のプライシングシステムの企画などに従事。大蔵省大臣官房総合政策課でマクロ経済分析を担当した後、2006年からNTTデータ経営研究所。経営コンサルタントとして金融政策の調査・分析に従事するほか、自治体の政策アドバイザーを務めるなど、地域公共政策も担う。著書に「金融システム監査の要点」(経済法令研究会)「金融機関のためのサイバーセキュリティとBCPの実務」「AIが変える2025年の銀行業務」など。飯能信用金庫非常勤監事。東京科学大学CUMOTサイバーセキュリティ経営戦略コース講師。宮崎県都城市市政活性化アドバイザー。

「生んで育てて都市部に送る」

全国の自治体では、およそ5年に1度、「地域のヒト、仕事、まち」そのものを維持するための長期戦略を地域版総合戦略および人口ビジョンとして策定している。筆者ら(NTTデータ経営研究所)のチームも、自治体の最上位計画である長期総合計画の策定に加え、数多くの自治体からこの地方版総合戦略と人口ビジョンの策定支援をこなしており、2026年4月の公表に向け、まさにこの作業が佳境に差し掛かっているところである。

都市部を除き、地域部の自治体に共通するのが、2040年にかけて若年層、とりわけ10代後半から20代の女性の数が急激に減少し、相対的に高齢者の比率が上がり続けることだ。

子供たちが高校を卒業すると都市部の大学に入学したり、そのまま都市部で就職したりしてしまうことで、地域から一層、若い活力が損なわれる。

中でもこの動きが女性の場合に顕著にみられる。そもそも、地方版総合戦略では、かねて人口減少を食い止めるための具体的な施策が立案され、長年にわたって取り組みがなされてきたものである。

その過程で、カップルが子供を産み育むために支援すべきこと、さらには子供たちのために提供すべきことがデザインされ、実行されてきた。ところが、相変わらず合計特殊出生率は下がる一方だ。

人口減少に歯止めがかかるどころか、婚姻数すら増加に転じないのが実態である。

ましてや、こうして国費や自治体の財源を投入してきたにもかかわらず、せっかく地域で大切に育てた子供たちは、地元の学校を卒業すると都市部に出て行ってしまう。つまり、「地域で生んで育てて都市部に送る」といったヒトの流れが社会構造として染みついてしまったわけだ。

また、高齢者をみると、男性よりも女性の数が増加する傾向にあるのも地域部の自治体に共通する社会動態だ。こうした状況が継続すれば、地域の活力や自治会の機能を実質的に担ってきた人材が枯渇することで、地域の見守りどころか基礎的な地域の活動そのもの、すなわちコミュニティ自体の存続が危ぶまれている。

これまで政府は人口減に歯止めをかけることを目的に内閣官房と総務省を中心に地方創生と銘打った種々の対策を講じてきたものの、マクロの人口動態そのものを揺り動かすことは出来なかったとの指摘を受けてきた。

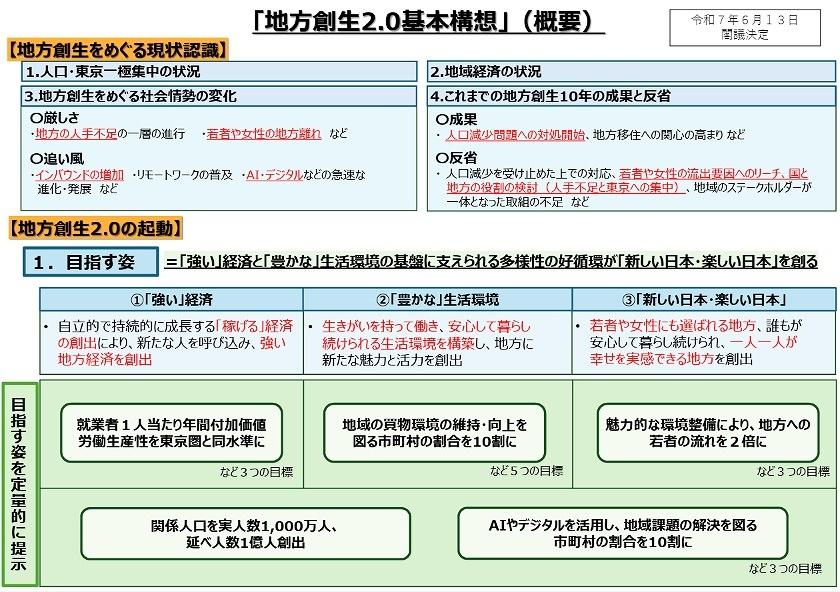

これを受け今般、6月に公表された「地方創生2.0」においては、地域の人口減少を避け難いものと受け止めた上で、地域自らが将来予見される最低限の人口リソースをもって地域インフラの維持や社会基盤のマネージメントを実現することを掲げた。

こうした政府のスタンスの変化は、当然にして地域を地盤とする金融機関の今後の経営戦略そのものに甚大な影響を与えることは明らかだ。

【次ページ】地域の人口動態に見合った戦略立案の必要性

金融規制・レギュレーションのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR