- 会員限定

- 2025/10/27 掲載

政府が急加速「地域金融力」の正体とは? 地銀が“融資以外”で稼ぐ8つの武器

元毎日新聞記者。長野支局で政治、司法、遊軍を担当、東京本社で政治部総理官邸番を担当。金融専門誌の当局取材担当を経て独立。株式会社ブルーベル代表。東京大院(比較文学比較文化研究室)修了。自称「霞が関文学評論家」

政府が加速、「地域金融力」8つの行動例

金融庁が、全国の金融機関に「地域金融力」の発揮を求める考えを打ち出しました。少子高齢化、人手不足、デジタル環境の格差を含むさまざまな課題を抱える地域社会の「救い手」として、地銀などが果たす役割の期待感が高まっています。

政府は、単なる融資にとどまらないさまざまな取り組みを求めようとしていますそもそも「地域金融力」とはどういう意味なのでしょうか。

政府は2025年5月に開いた会合(第34回「新しい資本主義実現会議」)で、「地域金融力」を「地域経済に貢献する力」と定義。その上で、地域金融力を発揮するための具体的な行動の例として、以下の8項目を挙げています。

- 有望なプロジェクトへの資金供給(投融資)

- 地域事業者へのM&A支援

- 地域に必要な事業・人材の呼び込み

- 地域企業のDX支援

- 地域資源を活用した付加価値創出や地域課題の解決

- 経営に課題のある事業者の経営改善支援

- ファンド投資を通じた地域企業への貢献

- 地域企業の海外進出支援

このように、銀行にとっての本業であるはずの「融資」の機能は、政府が地銀など地域金融機関に求める「地域金融力」の中では、その一部に過ぎません。

政府が銀行に対してここまで沢山のことを求める背景には、地域が抱える深刻な課題があります。

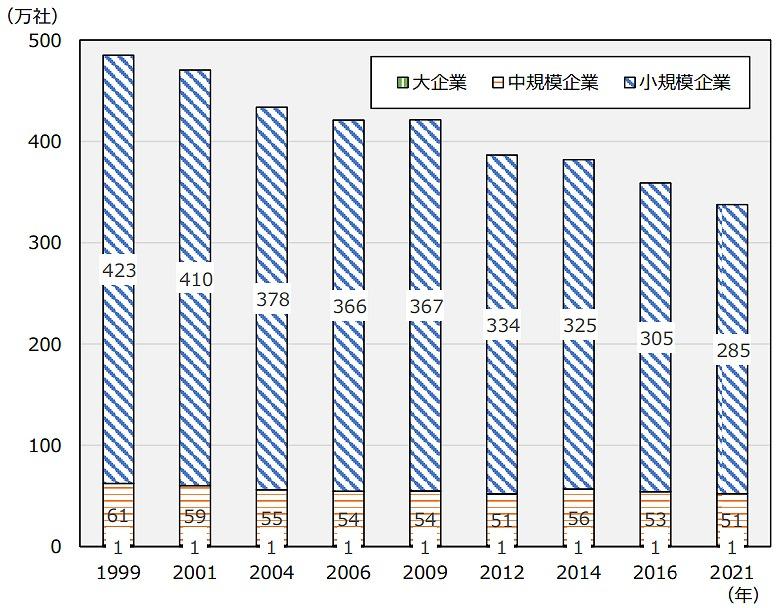

人口減少は全国的に起きていますが、首都圏・都市圏に比べて、それ以外の地域ではよりハイペースでの減少が続いています。国内企業数の推移を規模別に見ると、大企業・中規模企業に比べて小規模企業の減少が深刻です。

地域銀行が地元企業への貸出など本業でどれくらい儲けているかを示す指標の一つであるコア業務純益は、しばらく低下傾向が続いていました。

足元では下げ止まりが見受けられ、地域経済を再活性化することが、地銀の稼ぐ力を再度引き上げ、金融ビジネスの持続性を確保する上で喫緊の課題になっているのです。 【次ページ】政府による支援策

金融規制・レギュレーションのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR