- 会員限定

- 2025/11/11 掲載

「AIエージェント」が動き出す今が正念場、金融“データの勘所”と各社のAI戦略は?

元毎日新聞記者。長野支局で政治、司法、遊軍を担当、東京本社で政治部総理官邸番を担当。金融専門誌の当局取材担当を経て独立。株式会社ブルーベル代表。東京大院(比較文学比較文化研究室)修了。自称「霞が関文学評論家」

「AIエージェント」が変えるデータ整備の常識

従来型AIでは、どのようなデータをAIに“食べさせる”か基本的にヒトが判断・チェックしてきました。出力されたものを活用するのも人間なので、インプットとアウトプットの両方を把握しやすい仕組みになっていました。ここ数年で急速に普及した生成AIも、しっかり手順を踏めば、データの出し入れの大部分を把握できます。しかしAIの自律化(エージェント化)によって、この前提が大きく変わることになりそうです。

AIエージェントは人間の命令を待つことなく情報を、主体的に探索し、アクセスします。たとえば、顧客への営業提案をAIエージェントに考えさせる場合、AI側は外交履歴、財務データ、入出金状況、インターネット上の情報、金融機関内の商品データベースなど、多様な情報源から必要なデータを見つけ出します。

さらにその後、取得したデータから顧客の課題やニーズを分析し、最適な商品を探索した上で、具体的な提案内容をまとめて出力する、といった具合です。

AIエージェントはこのように、観察・思考・行動のサイクルを自律的に繰り返すため、どのデータをいつ、どこから取り出しているのかといったインプット状況の把握が困難になります。

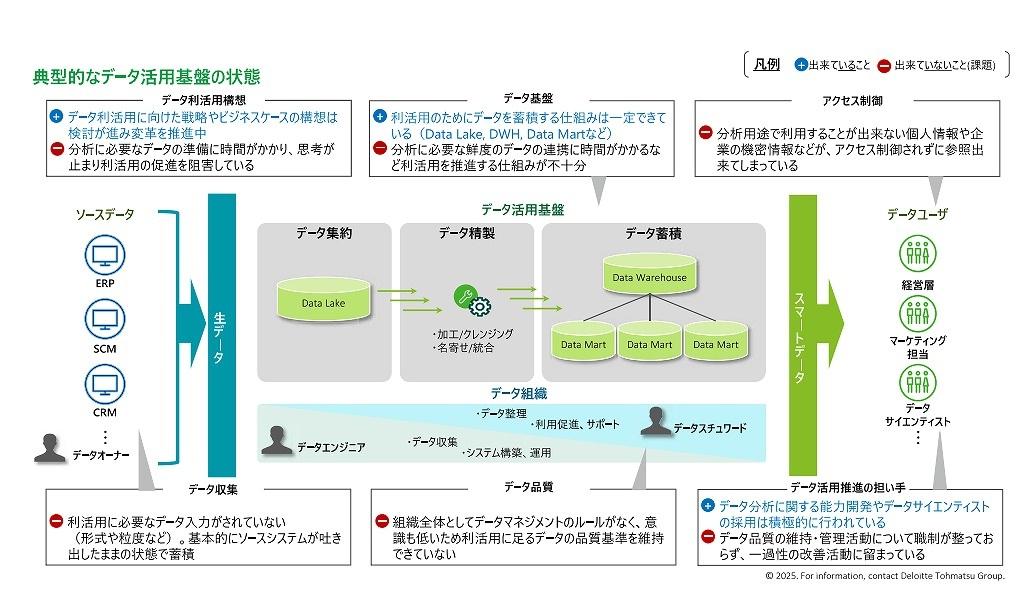

そこで、情報の不適切な利用を防ぐためのデータへのアクセス権限管理や、AIが自律的に出力したデータ(行動ログ、システム利用履歴など)の管理、そしてその品質の確保が、より重要になるのです。 【次ページ】「金融機関の3大課題」「SMBCと東京海上のAI戦略」

金融セキュリティのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR