- 会員限定

- 2023/03/08 掲載

低・中所得者層が急増する日本、その原因とは?賃金構造に与える影響を徹底分析

連載:賃金の誤解を解く

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、リクルートワークス研究所に参画。著書に『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』(講談社現代新書)、『統計で考える働き方の未来――高齢者が働き続ける国へ』(ちくま新書)。

十数年間で低・中所得者が急増

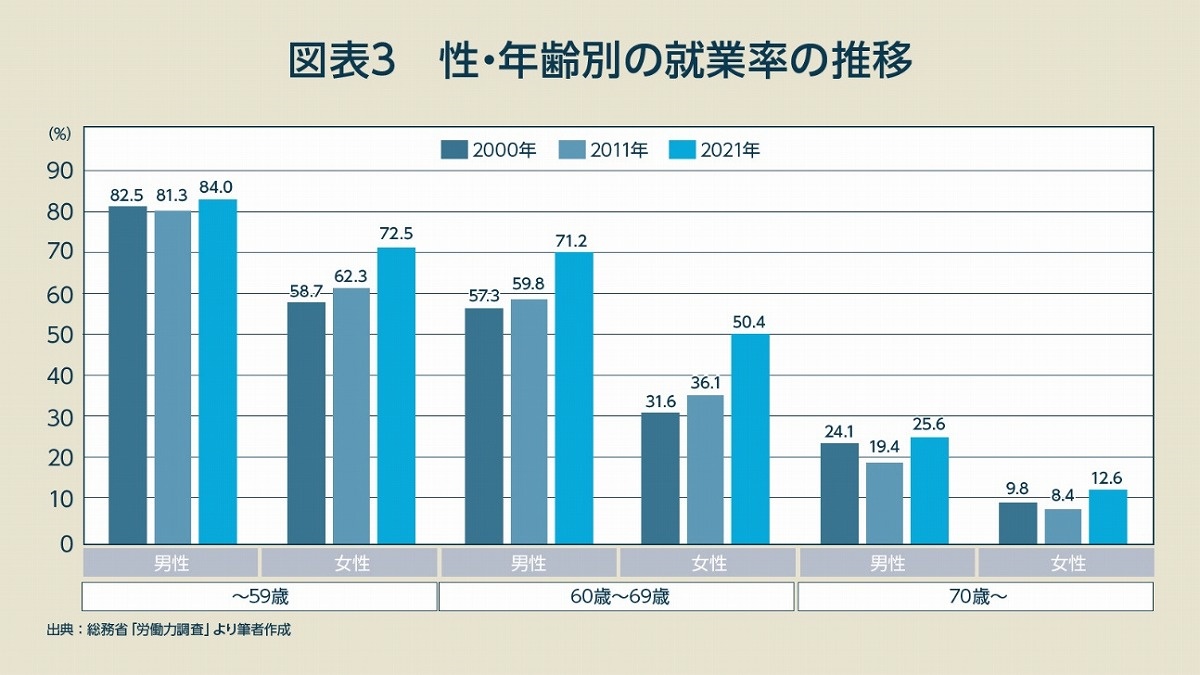

この10年、20年の間に日本人の賃金の分布はどのように変化したのか。国税庁「民間給与実態調査」から1年以上継続勤務者の賃金分布を取ったものが図表1である。この賃金の分布からは、十数年間で見ても、日本人の賃金の構造はかなり変化していることがわかる。まずひと目見て、低・中所得者が大幅に増加している。年間100万円以下の給与を得ている人は2001年の312万人から2021年には425万人に増加、100万円から200万円の層も550万人から701万人に増加している。

中間所得者層のボリュームも大幅に増えている。年収400~500万円の人数は660万人から790万人に、500~600万円層は480万人から550万人に増えている。

低所得者の比率はむしろ減少している

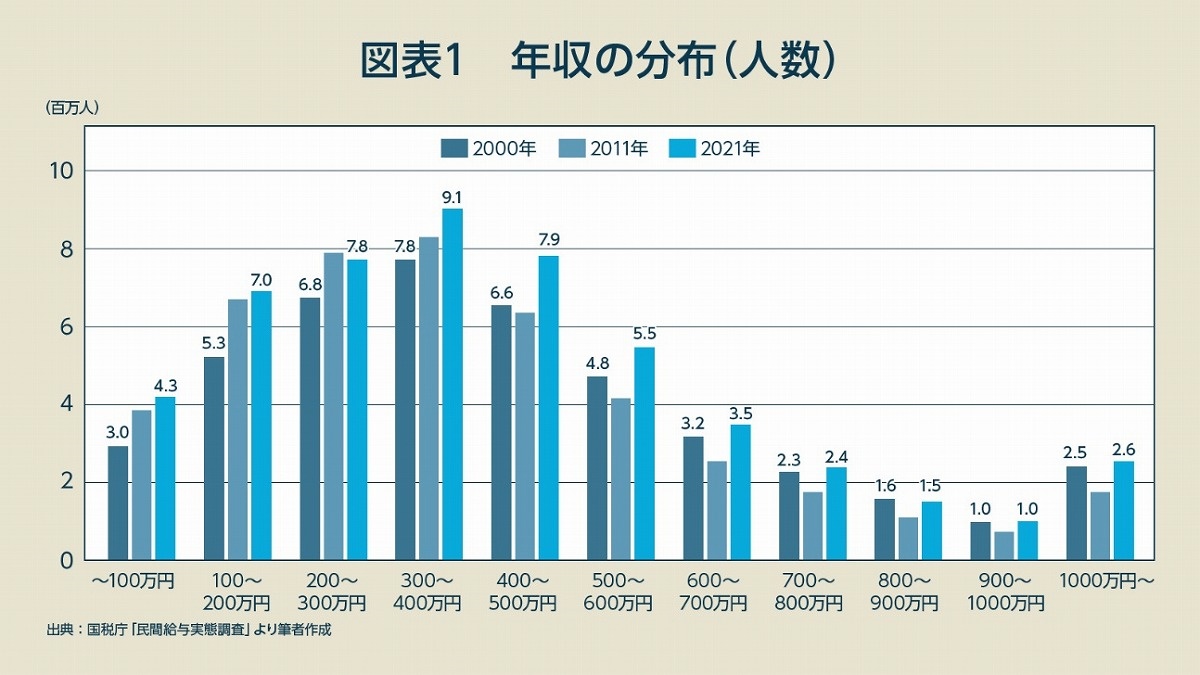

低・中所得者層が増加しているという事象をどう解釈するか。低所得者が増えているのだから、日本全体で貧困化が進んでいるのだという主張する人もいるかもしれない。しかし、年収分布を率に直せば、低所得者の比率はこの10年間ではむしろやや減少している(図表2)。また、先述のように中所得層の給与所得者数は大きく増えているし、高所得者層の絶対数も必ずしも減少しているわけではない。

つまり、この十数年の動きを見ると、日本人の賃金はおそらく低所得方向にスライドしているというわけではない。そういう解釈よりも、労働力人口が増加する中で、低・中所得者層の絶対数が増えているというのが実態だと見られる。

ここからはさらに推測が入るが、この現象は、これまでであれば働いてこなかったであろう属性の人たちが低所得労働者として労働市場に参入しているという動きと、旧来であれば低所得層に押しとどめられていた属性の労働者の賃金が上昇したという動き、この2つの動きが合わさった結果として起きているのかもしれない。

なお、高所得者層が増えていないことが問題であるという議論も多い。これはたしかに日本経済の課題であるし、データ上も日本では高所得者層が十分に増えていかない現状は見て取れる。社会に大きなイノベーションをもたらし、その結果として高い報酬を手にする優秀な起業家や経営者、技術者などを増やしていくことは必要であり、日本経済の大きな課題の一つである。 【次ページ】なぜ低・中所得者層が増加しているのか

収入・給与のおすすめコンテンツ

収入・給与の関連コンテンツ

PR

PR

PR