- 会員限定

- 2023/03/29 掲載

賃金が低い仕事の2つの特徴 賃金底上げに本当に必要な「リスキング」とは

連載:賃金の誤解を解く

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、リクルートワークス研究所に参画。著書に『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』(講談社現代新書)、『統計で考える働き方の未来――高齢者が働き続ける国へ』(ちくま新書)。

日本の労働市場に存在する職種を分類

賃金の上昇を促すためには、労働者のリスキリングが必要だという議論がある。また、生産性が低い職種から生産性が高い職種に労働移動を促進させるべきだという議論がある。日本全体としてどのような職種が増えていけば賃金は上昇していくのだろうか。リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」では、調査回答者が就いている仕事について、「繰り返し同じことをする/その都度違うことをする」「体を動かす/頭を使う」作業の割合がどの程度なのかを聞いた(設問ではそれぞれ合わせて100%になるように聞いた)。

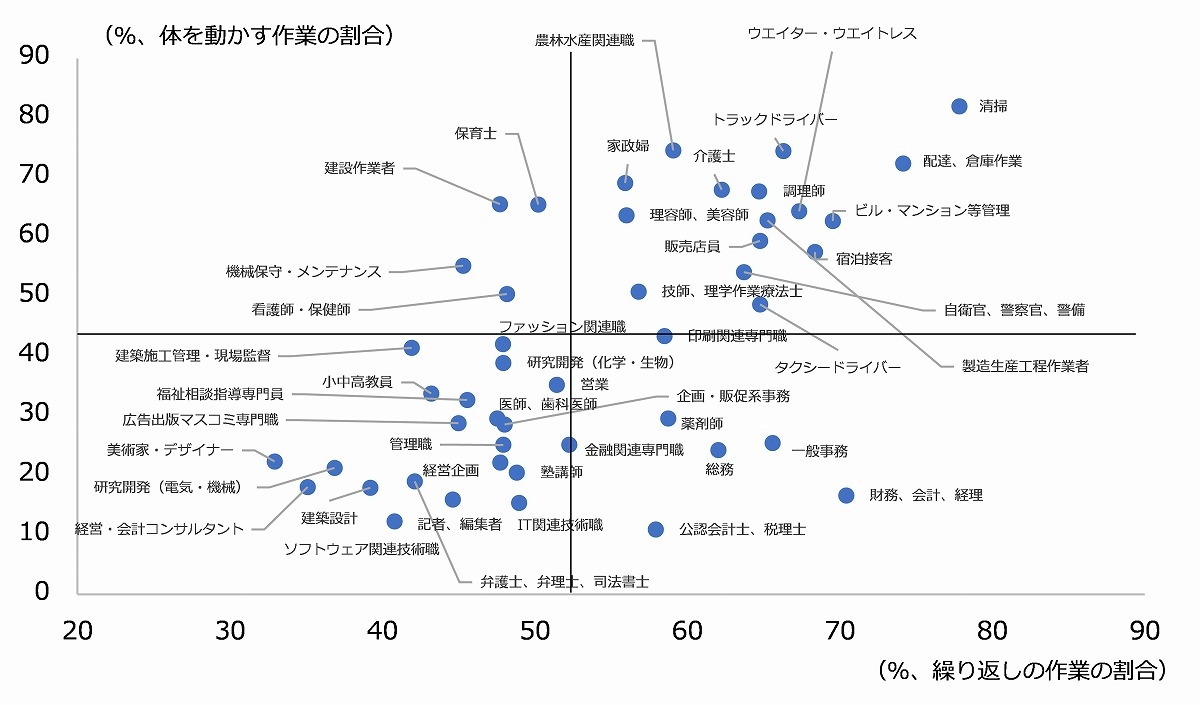

まずは、日本の労働市場に存在する職業の構造を分析するために、各職種が繰り返しの作業が多い仕事なのか、それとも体を使う作業が多い仕事(もしくは頭を使う作業が多い仕事)なのかを分類してみよう。

図表1では、(1)繰り返しの作業が多いかどうかという軸と、(2)体を動かすか/頭を使うかという軸の2軸で職業を4象限に分けている。これをみると、2つの軸は緩やかに相関している様子が見て取れる。つまり、体を動かす職種は同時に繰り返しの作業が多いという特徴をもつ傾向が見て取れる。

全体としてみれば、体を動かす職種は定型の繰り返しの作業が多く、頭を使う職種は非定型のその都度異なる作業をしている側面が強い。一方で、これはあくまで緩やかな相関であり、体を動かす職種であっても非定型の仕事が多い職種もある。たとえば、建設作業者や保育士などはその典型である。一方で、頭を使う定型的な仕事も数多い。代表的なのは一般事務、財務・会計・経理、公認会計士・税理士などの仕事である。

賃金が低い仕事は○○が多い

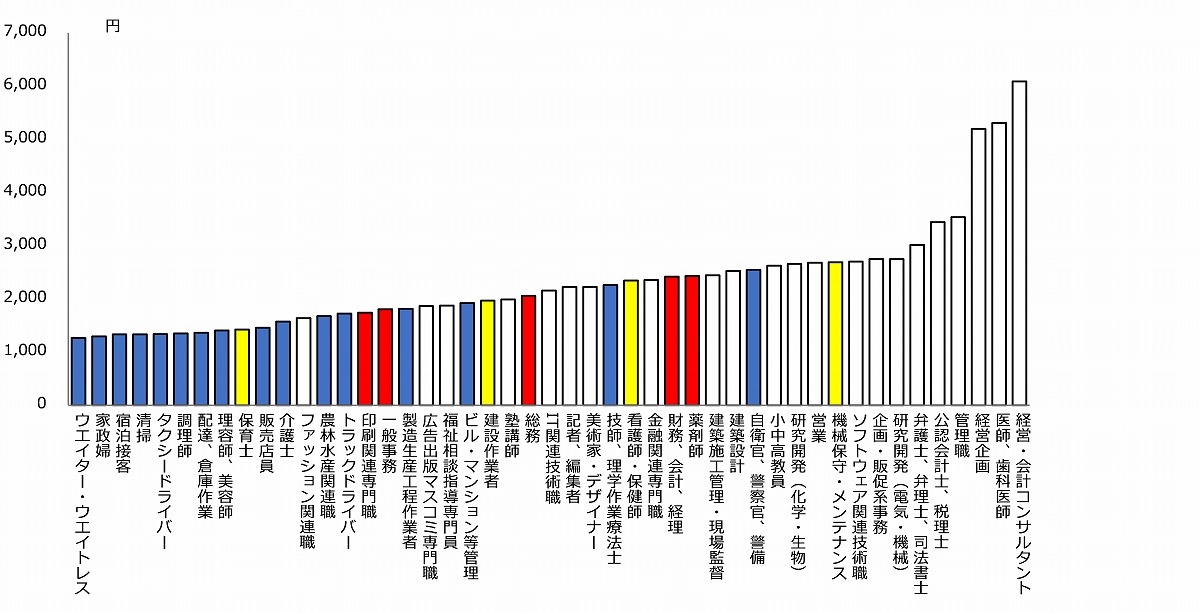

それでは、職業の特性と賃金との関係はどうなっているだろうか。図表2は各職業の時給を低い順から高い順に並べたものである。同図表では、職種の特性ごとに色分けをしており、体を使う定型的な職種を青色、体を使う非定型な職種を黄色、頭を使う定型的な仕事を赤色、頭を使う非定型な仕事を白色で塗りつぶしている。すると、時給が低い左側には青色の職種が集まり、右側には白色の職種が集まっていることがわかる。そして、中央には黄色や赤色の職種が散見される。こうしてみてみると、やはり繰り返しで体を使う仕事の賃金が低い水準にとどまっていることがわかる。このような職種の賃金が低いのは定型的な仕事が多いからなのか、それとも頭ではなく体を使う仕事が多いからなのか。この2つの軸は結果として相関してしまっているので、どちらが根本的な原因かは識別が難しい。

注:体を使う定型的な職種を青色、体を使う非定型な職種を黄色、頭を使う定型的な仕事を赤色、頭を使う非定型な仕事を白色で記載

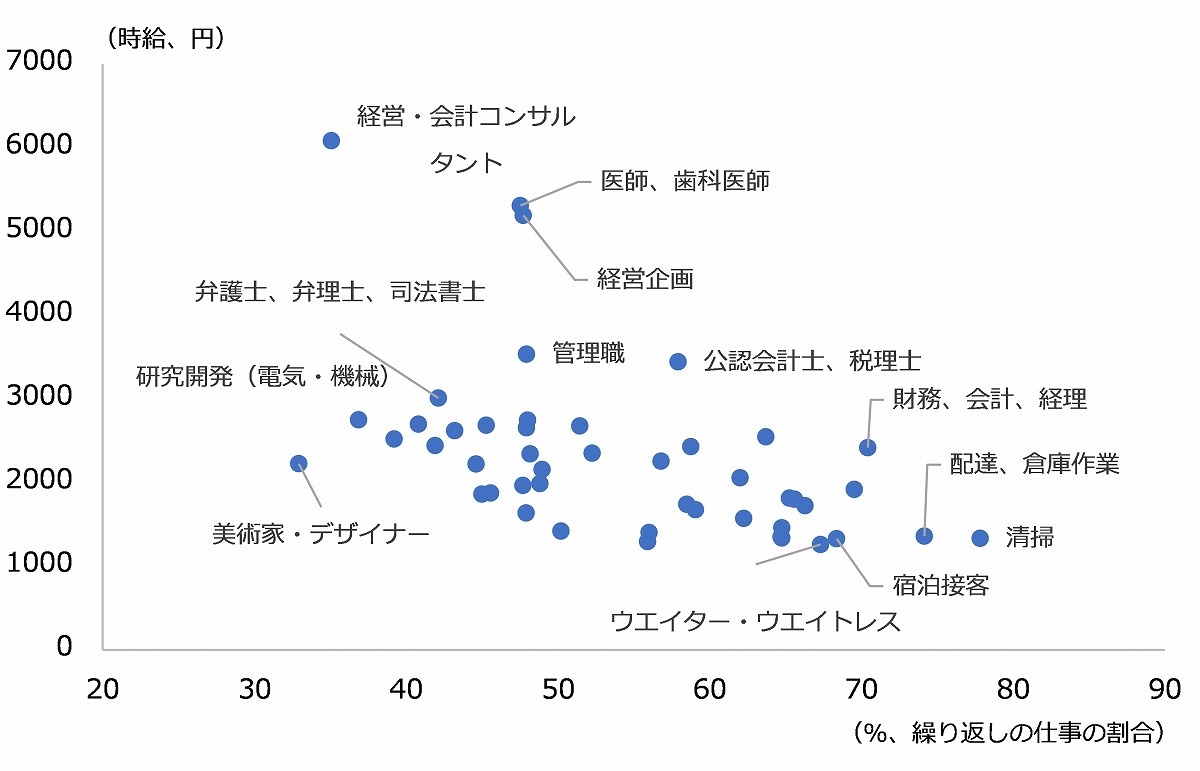

こうしたなか、本稿では仕事の特性として繰り返しの仕事が多いかどうかに着目したい。賃金を上げるための解決策というアプローチで考えたとき、体を使う仕事を頭を使う仕事にするよりも、繰り返しの仕事を縮減していくほうが解決につながりうると考えるからである。実際に、繰り返しの仕事の割合と時給水準は関係している。図表3は時給水準と繰り返しの仕事の割合の散布図を取ったものであるが、緩やかな負の相関が見て取れる。

繰り返しの仕事が多い仕事の賃金が低い傾向にある理由としては、それが誰でもできる仕事だからだという説明もあるかもしれない。しかし、次のような説明もできるのではないか。

たとえば、ある職業について繰り返しの仕事をAIやロボットによって代替したとすれば、その分必要な労働力が減少する。そうすれば、労働者の母数が少なくなるため、1人の労働者により多くの報酬を分配することができる。デジタル技術を駆使して業務の効率化を進めることで繰り返しの仕事の比率を下げることができれば、必ずしもその職業が高度な専門性を必要とする職種ではなくとも1人当たりの賃金は上がっていくだろう。

【次ページ】社会全体の好循環を作るため、リスキングはどう役立つ?

収入・給与のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR