- 会員限定

- 2025/07/22 掲載

暗号資産に“新ルール”到来へ、金融庁が示した大転換「3つの方向性」

元毎日新聞記者。長野支局で政治、司法、遊軍を担当、東京本社で政治部総理官邸番を担当。金融専門誌の当局取材担当を経て独立。株式会社ブルーベル代表。東京大院(比較文学比較文化研究室)修了。自称「霞が関文学評論家」

ディスカッション・ペーパー概略:制度見直しと基本方針

「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」は暗号資産の制度整備について民間サイドと対話する材料(ディスカッションペーパー、以下「DP」)の位置づけで、金融庁が4月に素案を公表しました。日本国内における暗号資産まわりの制度整備をめぐっては、2016年の資金決済法改正で暗号資産交換業者が登録制となり、その後も同法や金融商品取引法(金商法)の改正を通じて、マネーローンダリング対策や利用者保護のための規制が段階的に導入されてきた経緯があります。

その後、保有層の拡大、機関投資家の参入意欲の高まり、Web3ビジネスの発展といった新たな潮流がみられる一方、詐欺的な勧誘や無登録業者による違法行為、組織的な犯罪収益移転への悪用といったリスクも顕在化し、こうした状況に対処する更なる制度整備の必要性が高まっているのです。

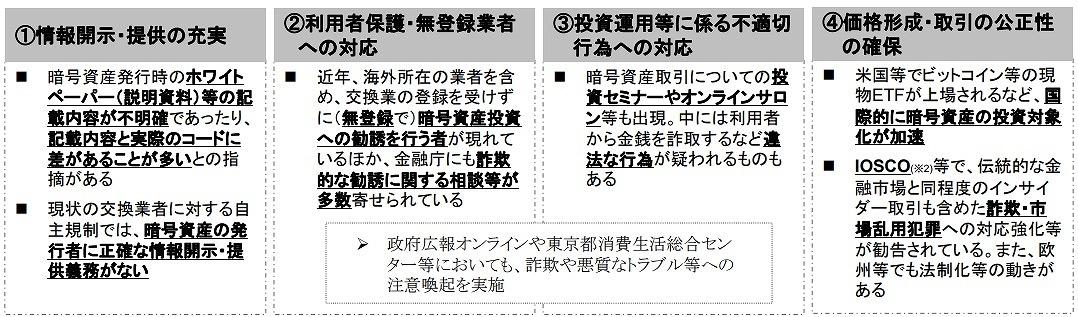

今回のDPでは、今後に向けた議論のポイントとして、(1)情報開示・提供の充実、(2)利用者保護・無登録業者への対応、(3)投資運用やアドバイスに関する不適切行為への対応、(4)価格形成・取引の公正性の確保──の4つを提示。これらの点を踏まえ金融庁は、既存の法制度を活用した対応の模索と、法制度そのものの見直しによる対処の両面を視野に議論する方向性を打ち出しています。

暗号資産・仮想通貨のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR