- 会員限定

- 2025/11/28 掲載

人口減でも地域経済を伸ばせる?八十二銀・長野銀「新しいアプローチ」がスゴイ理由

大野博堂の金融最前線連載第93回

93年早稲田大学卒後、NTTデータ通信(現NTTデータ)入社。金融派生商品のプライシングシステムの企画などに従事。大蔵省大臣官房総合政策課でマクロ経済分析を担当した後、2006年からNTTデータ経営研究所。経営コンサルタントとして金融政策の調査・分析に従事するほか、自治体の政策アドバイザーを務めるなど、地域公共政策も担う。著書に「金融システム監査の要点」(経済法令研究会)「金融機関のためのサイバーセキュリティとBCPの実務」「AIが変える2025年の銀行業務」など。飯能信用金庫非常勤監事。東京科学大学CUMOTサイバーセキュリティ経営戦略コース講師。宮崎県都城市市政活性化アドバイザー。

八十二銀行と長野銀行の連携による地域金融力の発揮モデル

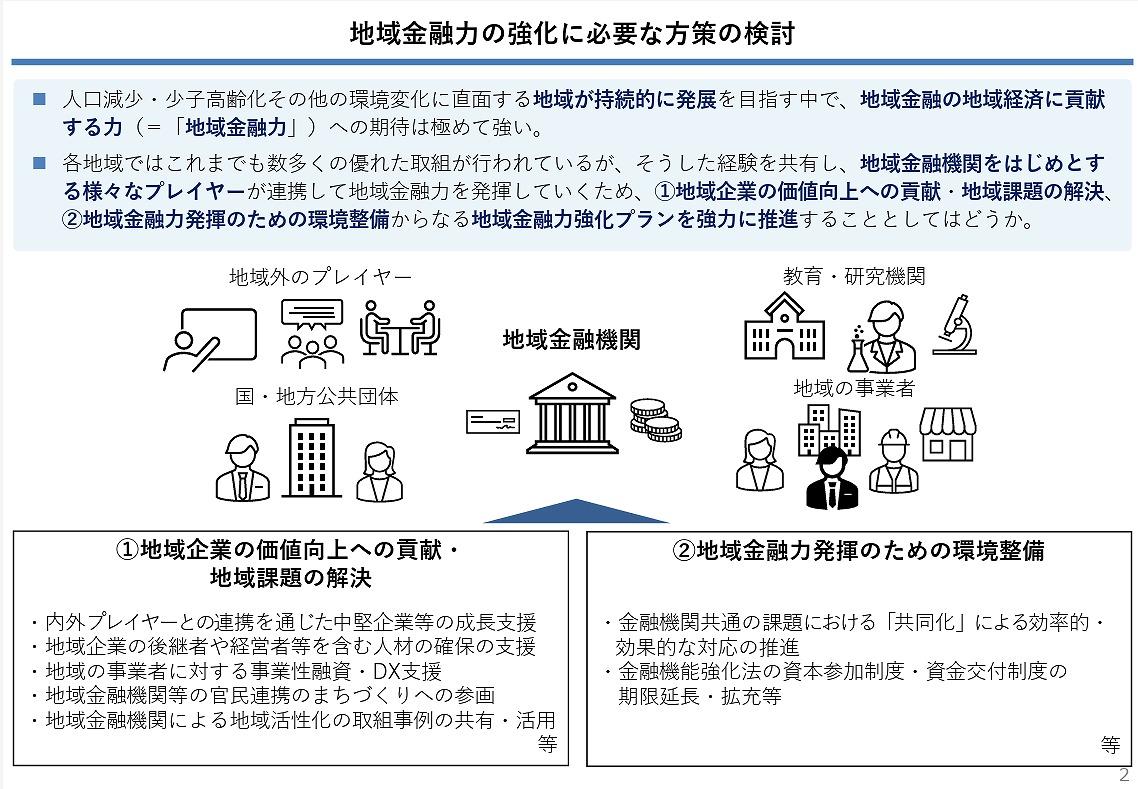

間もなく金融庁が地域金融力強化プランを公表予定だ。前回までに、これまでの議論の振り返りを実施してきたが、ここでは令和7年10月28日に開催された金融審議会の「地域金融力の強化に関するワーキンググループ」での討議内容を念頭に、今後、地域金融機関が備えるべき論点などを整理してみよう。ワーキンググループでは、経営統合が予定されている八十二銀行と長野銀行の連携による地方創生への取り組みが報告された。

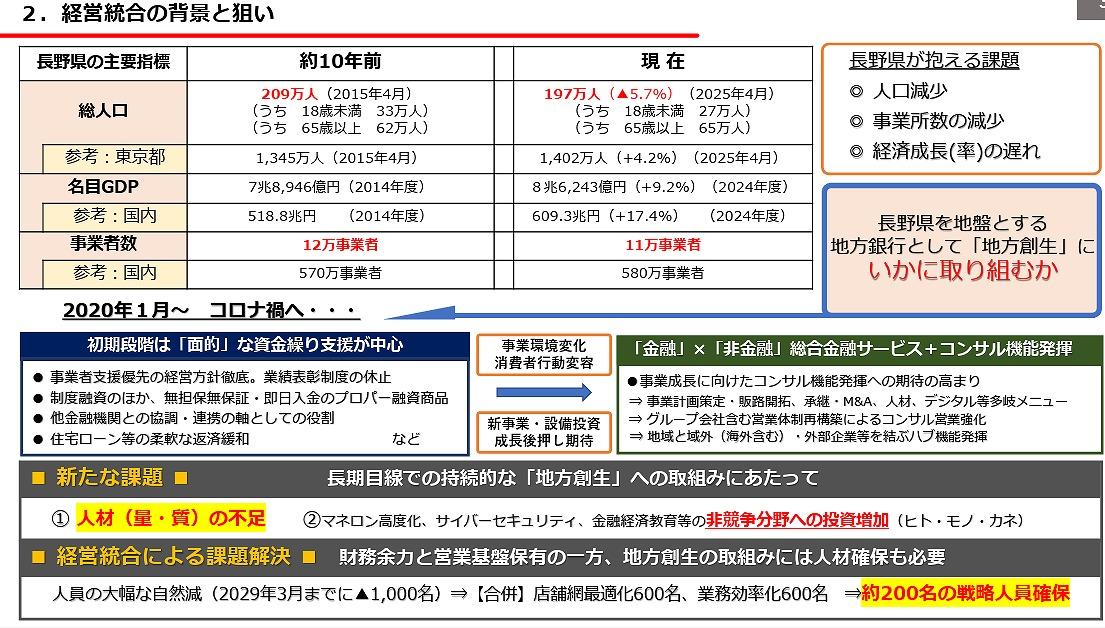

そこでは、両行が地盤とする長野県が抱える共通課題として、「人口減少」「事業所数の減少」「経済成長(率)の遅れ」の3つが取り上げられている。

コロナ禍において両行はまず、面的な資金繰り支援を優先することを地域貢献としていた。コロナ禍を通じ、無担保保証やプロパー融資商品の提供をはじめとした事業者支援優先方針を徹底することとし、それまでの職員における業績表彰制度を休止することに加え、地域住民には住宅ローンなどの柔軟な返済緩和などを実施してきたとしている。

そのうえで、コロナが終息した段階で、地域の事業者を取り巻く事業環境の変化や消費者の行動変容などを見極めつつ、次の段階として新たな事業の創発や地域経済の成長の後押しを目的とした支援プログラムの提供へと進めたとしている。

具体的には、コロナ禍で中心となっていた金融領域での地域貢献から、「金融×非金融」の枠組みにコンサルティング機能を組み込み、地域の発展に貢献しようとするものだ。

ここで注目すべきは、これまで多くの金融機関が「手数料目当て」に組成してきたM&Aの仲介などにとどまらず、本来、地域の事業者が金融機関に期待する「事業計画の策定」「販路開拓」といったテーマを掘り下げることで、より中長期的な視点から事業者を支えようとする発想だ。

地域と域外とを結ぶためのハブとしての機能を念頭に、販路開拓などでは地域商材を広く域外、国外に送り出すための仕掛けづくりにも注力。この過程で、海外のグループ会社や企業との密連携を実現したとしている。

こうした取り組みは政府が掲げる「地方創生2.0」の趣旨にも沿ったものだ。かつての「地方創生1.0」では「人口減少を食い止めるための事業や施策の導出・実施」が推進された。人口を増やすために必要な事業として「地域の箱モノ」「新たな機能」「外部からの集客施設」などが相次いで構造され、地域金融機関はこうした事業にアレンジャーとして関与するほか、ファイナンススキームを数多く組成してきた経緯がある。

しかしながら、10年後の現在もその効果は大きくは認められず、引き続き全国規模での人口減少はとどまるところをしらない。ついては東京都に隣接する埼玉県でも足元で人口減少に転じているなど、もはや都市部であっても人口減は不可避となっている。 【次ページ】人口減を前提とした「地方創生2.0」と地域金融の再定義

地銀のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR