- 会員限定

- 2025/07/25 掲載

量子コンピューターが暗号を破る日、金融庁の要請から着手すべき「3つのプロセス」とは?

大野博堂の金融最前線(89)

93年早稲田大学卒後、NTTデータ通信(現NTTデータ)入社。金融派生商品のプライシングシステムの企画などに従事。大蔵省大臣官房総合政策課でマクロ経済分析を担当した後、2006年からNTTデータ経営研究所。経営コンサルタントとして金融政策の調査・分析に従事するほか、自治体の政策アドバイザーを務めるなど、地域公共政策も担う。著書に「金融システム監査の要点」(経済法令研究会)「金融機関のためのサイバーセキュリティとBCPの実務」「AIが変える2025年の銀行業務」など。飯能信用金庫非常勤監事。東京科学大学CUMOTサイバーセキュリティ経営戦略コース講師。宮崎県都城市市政活性化アドバイザー。

金融庁は何を求めている?

前回、今すぐに「公開鍵暗号を破ることが可能な能力を有する量子コンピューター」を指すCRQC(Cryptographically Relevant Quantum Computer)が登場し、暗号鍵が破られるリスクが現出するわけではないことを説明した。ただし、金融庁は「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会」報告書において、既存暗号アルゴリズムへの影響がどの程度のタイミングで発現するかについて、「近い将来に CRYPTREC暗号リスト記載の暗号技術が危殆化する可能性は低い」としつつも、「CRQC をもつ攻撃者は、公開鍵暗号部分を攻撃して共通鍵暗号の鍵を得たのちに、その鍵を利用して通信コンテンツを復号するというアプローチをとることが考えられる」と述べ、警鐘を鳴らしている。

そこで本稿は、金融庁がPQCとして金融機関に要請している事項について、金融機関がとるべくアプローチについて考えてみよう。

RSA暗号への対処が求められる

量子コンピューターによる「ショアの量子計算アルゴリズム」を適用すると、これまで長時間を要してしまっていたような「桁の大きな数の素因数分解」が短時間で解けてしまうことが指摘されている。これが金融庁レポートで言及されている「暗号の危殆化リスク」と呼ばれるものだ。ショアの量子計算アルゴリズムは、量子計算の1つの例としてしられる。従来のコンピューターでは、素因数分解の有効なアルゴリズムが提供されていないことから、桁数が大きくなると指数関数的に計算量が増加してしまう。これが、ショアのアルゴリズムを用いれば、短時間で同じ問題を多項式時間で解くことができるとされる

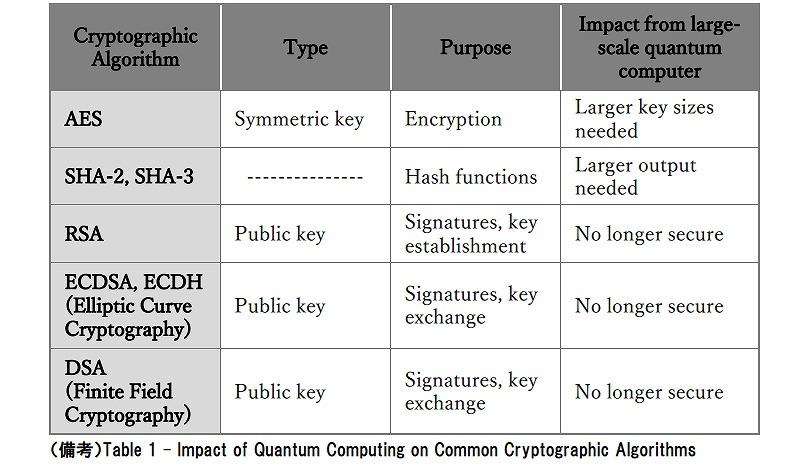

一般的に用いられる暗号は「共通鍵暗号」と「公開鍵暗号」に大別される。

このうち、ショアのアルゴリズムなどを実装した量子コンピューターによる脅威が高まるのは、「公開鍵暗号」である。正しくは、いずれも量子アルゴリズムによる暗号解読による影響は大きいものの、「共通鍵暗号」においては、「鍵長の伸長」や「安全な暗号利用モードへの変更」といった対策を施すことで、こうした脅威への対処も可能とされる。

ただし、「公開鍵暗号」のうち現在主流となっているRSA暗号では、将来台頭するであろう新たな暗号解読技術による脅威にさらされている状況である。

【次ページ】「RSA暗号を破る量子コンピューター」はいつ台頭するか?

金融政策・インフレのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR