- 会員限定

- 2025/11/13 掲載

10億円が“消えた”いわき信組の闇、金融庁処分では終わらない「地域金融の課題」とは?

FINOLABコラム

FINOLAB設立とともに所長に就任。東大経済学部卒、東京銀行入行、池袋支店、オックスフォード大学留学(開発経済学修士取得)、経理部、名古屋支店、企画部を経て1998年より一貫して金融IT関連調査に従事。2018年三菱UFJ銀行からMUFGのイノベーション推進を担うJDDに移り、オックスフォード大学の客員研究員として渡英。日本のフィンテックコミュニティ育成に黎明期より関与、FINOVATORS創設にも参加。

10億円が“消えた”理由、“地域密着”が生んだ不正の温床

いわき信用組合における不祥事は以前から注目されていたが、2025年10月末に金融庁の行政処分と同組合の特別調査報告書によって、不正融資及び反社会的勢力への資金流出を含め、きわめて悪質な内容が長期にわたって続いていたことが判明した。本件は「特定の不正の摘発」というよりも、地域金融が直面する構造的な統治リスクが露呈した事案である。このため、本稿では不正の内容に加えて、それが発生した背景と、今後どのように防いでいくのかに焦点を当てたい。

いわき信用組合における不正融資および反社会的勢力への資金提供問題は、単なる一金融機関の不祥事ではなく、地域金融機関が共通して抱える統治体制と内部統制の脆弱性が長期にわたり放置された結果である点に大きな特徴がある。

2024年9月に元職員からの内部告発が行われ、融資業務や預金管理における不正が明らかとなったことを契機に、いわき信用組合は第三者委員会を設置し、2025年5月30日付で調査報告書が公表された。

しかし、その段階でも不正の全容は明らかではなく、より広範な事実関係を精査する必要性から、役員体制を改めたうえで特別調査委員会が設置され、同年10月31日に報告書が公表された。

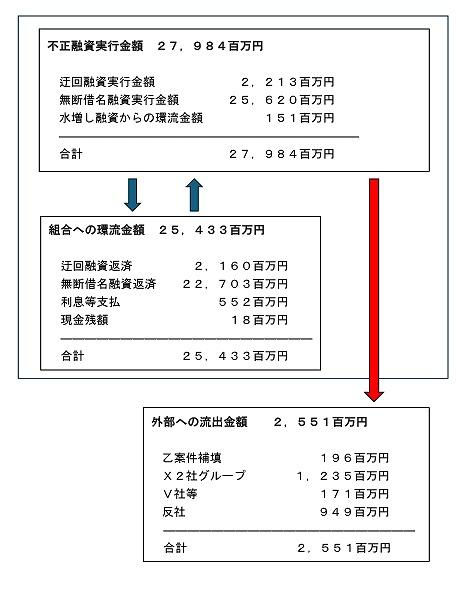

この特別調査報告書では、借名を用いた不正融資、顧客の定期預金の無断解約による資金着服、諸勘定を不正に操作する横領行為など、長期かつ組織的な内部統制の欠落が明らかとなった。

また、過去に発生した不祥事に対する街宣活動を抑止することを名目として、総額約十億円もの現金が反社会的勢力と認定される人物に支払われていたことが確認された。これは金融機関にとって最も厳格な遵守が求められる「反社会的勢力との関係遮断原則」に反し、金融サービスに対する社会的信頼の基盤を根底から損なう極めて重大な行為である。

では、なぜこのような不正が長期間にわたり発覚せず、内部で隠蔽され続けたのか。その背景には、地域金融組織に特有の構造的課題がある。

第一に、理事長などの経営トップに権限が集中しやすい統治構造があり、これが理事会や監事による牽制機能を弱める方向に作用する。地域に根差した組織であるが故に、経営陣、監査役、職員が共通の人的関係網に属することも多く、異議申し立てや内部告発が心理的に困難となりやすい。

第二に、地域社会における取引関係や資金循環が経済と生活に深く結びついているため、特定の融資先や関係者を優遇する判断が「コミュニティのため」という名目で正当化されやすい。

第三に、人口減少や産業構造の変化に伴う地域経済の縮小が、不良債権処理や事業再生支援の判断を曖昧(あいまい)にし、問題の先送りが常態化しやすい。

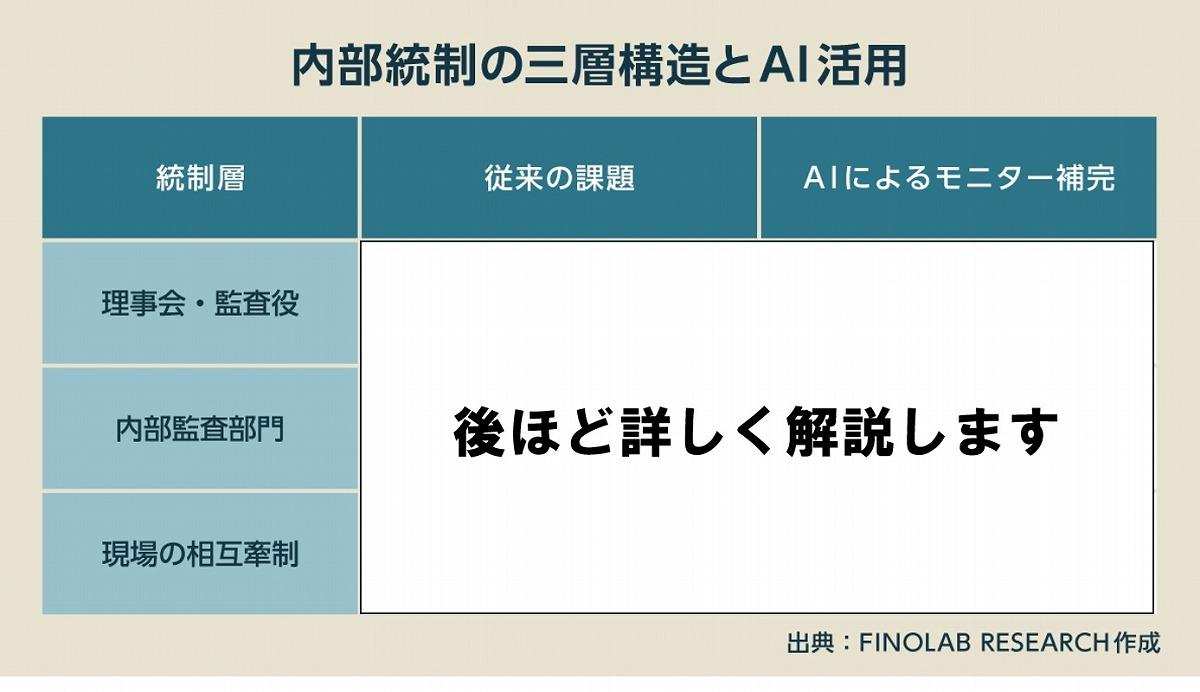

【次ページ】形式対応では防げない、金融庁が突きつけた“統治の再設計”

金融ガバナンス・内部監査のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR