- 会員限定

- 2025/10/17 掲載

プロンプトエンジニアリングは死なず? 松尾研が示す「AIへの指示」3大原則

東京大学工学部卒、同大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻修了。2020年より、松尾研究所に参画し、機械学習の社会実装プロジェクトの企画からPoC、開発を一貫して担当。その後、社内外の特命プロジェクトを推進する経営戦略本部を立ち上げ・統括。また、AI・知能化技術の応用により成長の見込めるベンチャー企業への投資に特化したVCファンドを新設し、代表取締役を務める。松尾研究所の参画以前は、シティグループ証券株式会社にて、日本国債・金利デリバティブのトレーディング業務に従事。

ビジネスパーソンが押さえるべき生成AIの基本スキル

前回[1]でも触れたとおり、ChatGPTを代表とする生成AIの問題点について以下の3つが上げられている。[2]- 正確性が保証されない

- 独自コンテンツ、専門領域に特化したコンテンツが作成できない

- 細かな調整が難しい

これは生成AIがDBで十分に学習した内容には強いが、十分な学習量に足りなかった際に妥当な出力ができないことに起因する。

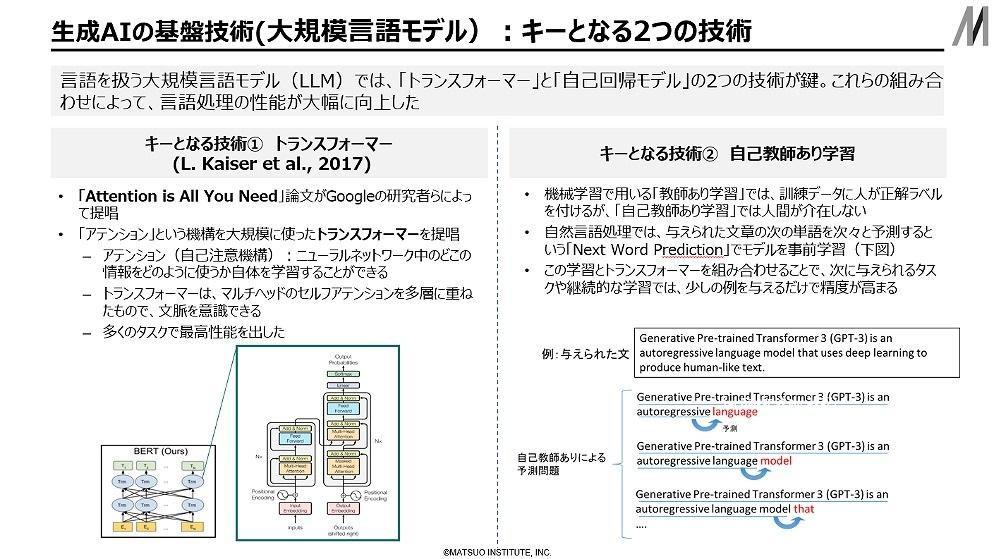

実は十分な学習量のある分野においては生成AIの基盤技術であるトランスフォーマー(図1参照)が上手く構築できるが、学習量が足りないと構築できないのだ。

つまり、学習済みのことに関しては精度が高いが、未学習のことに関しては精度が低い。

しかしながら、生成AIにしっかりと学習させて、適切な指示を出せば、期待するアウトプットが自動的に出力できる。

以下では、この方法論を「社内独自の知識のinput」「適切なプロンプト設計」の2点から解説していきたい。

これらの設計は根本的にはLLMの学習・推論・運用時に用いられる技術である。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR