- 会員限定

- 2025/09/01 掲載

プロンプトエンジニアリングは死んだ? 松尾研が徹底解剖「AIエージェントの本質」

東京大学工学部卒、同大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻修了。2020年より、松尾研究所に参画し、機械学習の社会実装プロジェクトの企画からPoC、開発を一貫して担当。その後、社内外の特命プロジェクトを推進する経営戦略本部を立ち上げ・統括。また、AI・知能化技術の応用により成長の見込めるベンチャー企業への投資に特化したVCファンドを新設し、代表取締役を務める。松尾研究所の参画以前は、シティグループ証券株式会社にて、日本国債・金利デリバティブのトレーディング業務に従事。

プロンプトエンジニアリングは死んだのか?

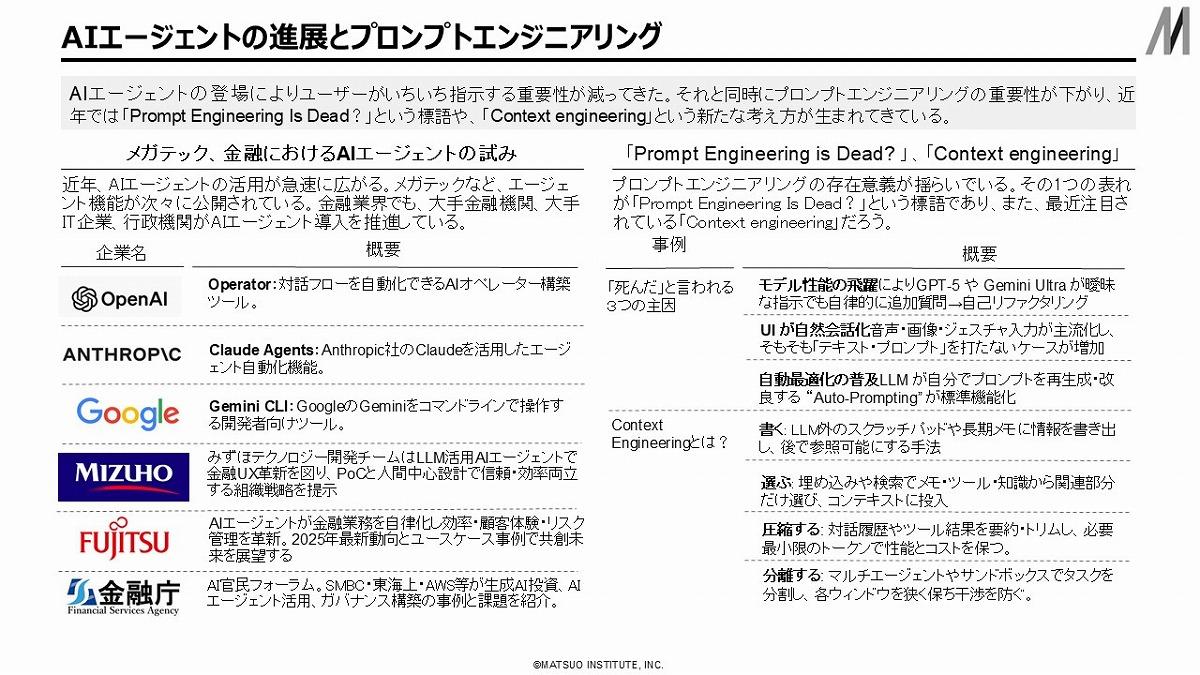

近年、AIエージェントの活用が急速に広がる。OpenAI「Operator」(注1)、Anthropic「Claude Agents」(注2) 、Google「Gemini CLI」(注3)など、エージェント機能が次々に公開されている。金融業界においても、大手金融機関や地域金融機関だけでなく、行政機関までもがAIエージェントの導入を進めている(注4)~(注9)。このAIエージェント勃興時代において、プロンプトエンジニアリングの存在意義が揺らいでいる。その1つの表れが「Prompt Engineering Is Dead?」(注10)~(注12)という標語であり、また、最近注目されている「Context engineering」(注13)~(注15)という考え方だろう。

生成AIからAIエージェントへ進化するにつれて、AIはユーザーがいちいち指示しなくても舞台裏でタスクをこなす頼もしいパートナーへと進化しつつある。この過渡期において、議論になるのがプロンプトエンジニアリングというスキルは今後も重要なのか?という問いだろう。

諸説あるが、そもそもプロンプトエンジニアリング自体の始まりはLLM開発にあたってのGPT-3の論文 Language Models are Few-Shot Learners(注16)であり、その目的はLLMに目的の成果を出すための魔法のようなものとされた。そして、一時期はプロンプトに習熟したエンジニアに対する高額な求人も存在し話題となっていた。

確かに、このような過去と比較すると現在では魔法使いは必要なくなったように思う。実際、高額な報酬でプロンプトエンジニアを雇うことはなくなってきた。これらの事実から考えれば、たしかに「プロンプトエンジニアリングは死んだ」と言えるだろう。

だが見方を変えると、プロンプトエンジニアリングはコモディティ化したともいえるのではないか。つまり、プロンプトエンジニアリングは最先端を探求するエンジニアの専門領域から、生成AIを利用するすべてのビジネスパーソンにとって重要なものになったと言える。

そこで本稿では、プロンプトエンジニアリングについて解説する。ただし、単に実用的なプロンプト集を提示するのではなく、「なぜそのプロンプトでうまくいくのか?」「どのようにすればそのプロンプトを作成できるのか?」といった、プロンプトにまつわる“Why”や“How”に焦点を当てる。

そのため、本稿の内容は、すぐに使える具体的なプロンプトを求める方にとって、物足りなく感じられるかもしれない。そのような方は、現在多く出回っているプロンプト集(注17)~(注22)を参照されたい。

本稿の目的は、プロンプトエンジニアリングの重要な大枠を提示し、そのエッセンスを体系的にまとめることにある。そして、それによって多くのビジネスパーソンがAIとより良い対話を築くための一助となることを願っている。

【次ページ】生成AIのプロンプトエンジニアリングの課題と枠組み

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR