- 会員限定

- 2025/08/21 掲載

なぜ米国は「ステーブルコイン」に超本気? 日本勢も続々参戦、次世代決済の行方

NTTデータに新卒で入社、金融機関向けのシステム開発に従事した後、メガバンクのITグランドデザイン策定プロジェクトに参画を機にコンサルタントとしてのキャリアをスタート。金融機関のIT戦略、テクノロジー戦略、テクノロジー起点の事業創造などを主なテーマとしてとりあつかう。情報発信も積極的に実施しており、「Web3と自律分散型社会が描く銀行の未来」(金融財政事情研究会)などの著書や雑誌への寄稿も多数。

NTTデータ 金融イノベーション本部ビジネスデザイン室 フォーサイト担当 橋本 響太 2025年、株式会社NTTデータに入社。これまでに、中央省庁やスタートアップ、シンクタンクにて、主に金融と先端技術の交叉する領域でのリサーチや執筆、新規ビジネス企画などに携わる。

マスターカード+ビザを上回る取引量、「実験段階」は過ぎた

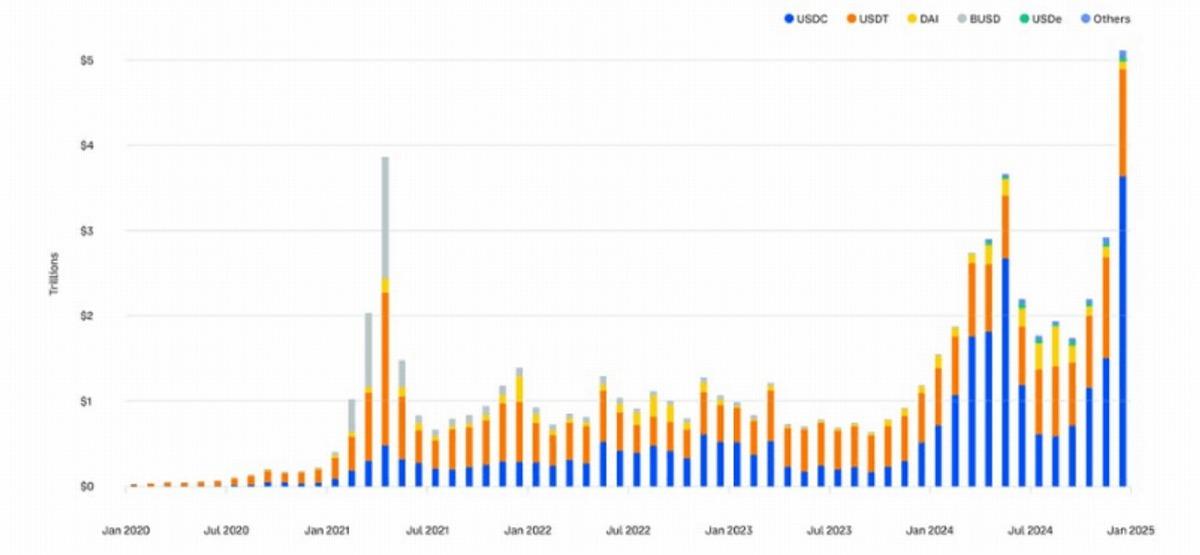

27兆6,000億ドルもの年間取引量──。この数字を見て、まだ「ステーブルコインは実験技術」だと言えるだろうか(以下、「ドル」は米ドルを指す)。2024年、ステーブルコイン年間取引量は、マスターカードとビザの合計取引量を上回った(注1)。時価総額も、市場の86%を占めるUSDT(発行:テザー(本社エルサルバドル)とUSDC(発行:サークル(本社米国))を合わせると、2,320億ドルに上る。

そして、この7月18日、トランプ米大統領の署名により、ステーブルコイン法(GENIUS Act:ジーニアス法)が成立した(注2)。

同法案は先んじて、上院で68対30、下院で308対122という票数で可決されたもの。共和・民主両党の超党派の支持は、ステーブルコインが単なる技術トレンドの枠を超えて、国家戦略レベルの重要性を持つことを示している。

この流れと前後するように、バンク・オブ・アメリカやシティ・グループ、ウェルス・ファーゴら複数の米国大手銀行が共同でステーブルコインの共同プロジェクトを検討すると報じられた(注3)。他方、ビザ(注4)、マスターカード(注5)、ストライプ(注6)などの決済インフラ企業はすでにステーブルコイン対応を急速に拡大させている。 【次ページ】米国はステーブルコインに超本気、共和・民主が手を組むワケ

ステーブルコインのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR