- 会員限定

- 2025/11/17 掲載

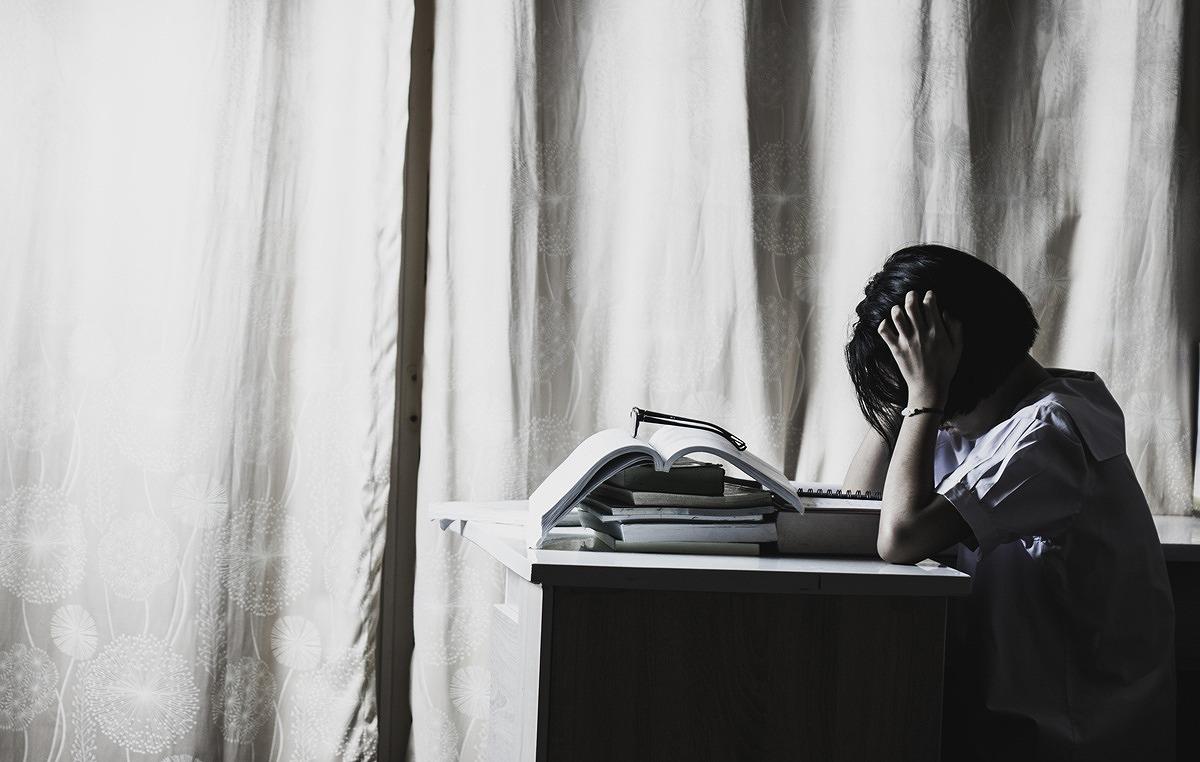

なぜ「日本の受験秀才」はAI時代に通用しない…教育が全然違う「米国との致命的な差」

連載:野口悠紀雄のデジタルイノベーションの本質

1940年、東京に生まれる。 1963年、東京大学工学部卒業。 1964年、大蔵省入省。 1972年、エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。 一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを歴任。一橋大学名誉教授。

noteアカウント:https://note.com/yukionoguchi

Xアカウント:@yukionoguchi10

野口ホームページ:https://www.noguchi.co.jp/

★本連載が書籍化されました★

『どうすれば日本経済は復活できるのか』 著者:野口悠紀雄

購入サイトはこちら:https://www.sbcr.jp/product/4815610104/

“日本型”学歴社会の「2つの問題」

日本社会は学歴社会だと言われている。どの大学を卒業したかが、さまざまな評価の基準になる。「いい大学」に入学するために、小学生の頃から受験勉強を強いられる。その結果、子供の自由な時間が奪われる。また、塾の費用を支出できる経済的余裕のある家庭の子弟が有利になる。

こうした指摘は、正しい。

だがここでは、日本型学歴社会によるもう1つの大きな問題を指摘したい。それは、「問題を探し出す能力」が養われないことだ。

大学受験までの勉強では、与えられた問題に対して回答を書く。問題は与えられているので、何が問題かを探し出す必要はない。そのため、与えられた問題の答えを見出すことに慣れてしまい、「何が問題なのか?」を自ら探し出そうとしなくなる。

大学受験までの過程では、与えられた問題に対してどのような答えを書くかで能力を測るのはやむを得ない。

しかし現実の世界で求められるのは、与えられた問題に答えることだけではない。問題そのものを探し出すことが極めて重要になる。企業でも、上司から言われた問題に対して単に答えを出すだけではなく、自ら積極的に問題を見つける能力が非常に重要だ。 【次ページ】受験秀才こそ、真っ先に「AIに代替される」…

人材管理・育成・HRMのおすすめコンテンツ

人材管理・育成・HRMの関連コンテンツ

PR

PR

PR