- 会員限定

- 2025/11/20 掲載

ChatGPT登場から早3年…今知っておくべき「AIブーム」の正体、“激動30年”を超図解 篠﨑教授のインフォメーション・エコノミー(第188回)

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

(次ページ以降で図とともに詳解します)

激動の3年……ChatGPTの登場で状況は一変

2022年11月のChatGPTリリースからわずか3年でインフォメーション・エコノミーを取り巻く景色は激変した。程度の差はあれ、今や企業も個人も日常の活動で人工知能(AI:Artificial Intelligence)に接する機会がかなり増えている。衝撃のリリースから約半年後の2023年度当初は、関心こそ高いものの、ビジネスへの実装については、多くの企業で遠巻きに様子をうかがう姿勢が強かった。だが、AI開発のスピードはその後も一段と加速し、性能の飛躍的な向上とともに実用化に向けた動きが進んだ。

2024年度に入ると、先行企業では導入を目指した具体的検討が始まり、社員向けの各種研修やセミナーが活発になった。2025年度からは、顧客対応に加えて経費精算や出張手続きなど社内業務の一部でAIエージェントを実装する例もみられる。

AIがDXの起爆剤に? 30年の“常識”が今、揺らぐ

企業という組織は分業とコミュニケーションの束だ。担当者と取引先とのやり取りなど社内の業務情報を案件ごとにAIに学習させることで、関係者間(チーム内)の情報共有や人事異動に伴う引き継ぎの円滑化に有効活用する取り組みもある。濃淡はあれ、AIが身近な存在になったことは間違いないだろう。過去30年間のインフォメーション・エコノミーに鑑みると、この変化のスピードは大違いだ。そのため、これまで日本が苦戦してきたDX推進の起爆剤になるとの期待も出てきた。

とはいえ、AIの社会実装が生産性を向上させ、経済成長への起爆剤になるか否かを見極めるには、これまでのデジタル化とAI時代のデジタル化の共通点と相違点を見極めることが大切だ。そもそも両者の間には一体どのような関わりがあるのだろうか。

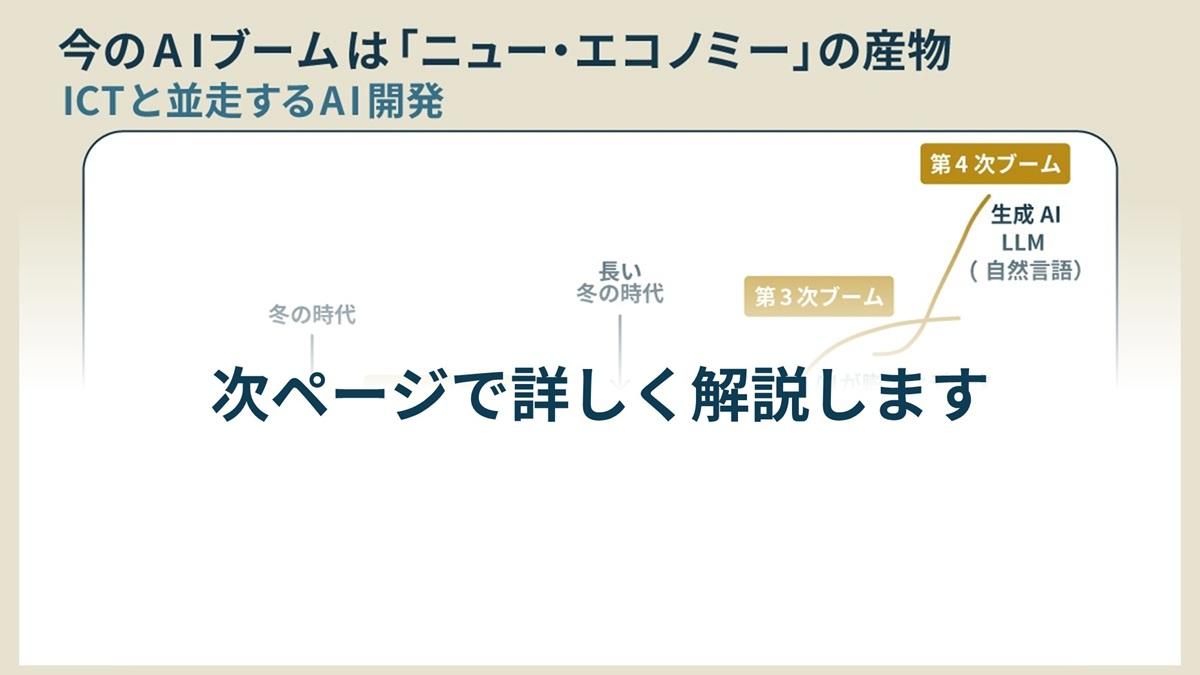

以下では、コンピューターとインターネットに象徴されるICTの進歩と普及から、現在の生成AIブームに至るまでの足取りをたどりながら、これまでのデジタル化とAI時代のデジタル化がそれぞれどう特徴付けられるか考察しよう。 【次ページ】今後の「AIの経済効果」が見えてくる……AIとICTの共通点と違いを図解

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR