- 会員限定

- 2025/10/09 掲載

Open AIの対抗馬? 躓きがちなAI活用…「秘密計算×AI=Private AI」が解決するワケ

MIRARGO 代表取締役CEO

野村総合研究所、アクセンチュアなど、14年以上に及ぶコンサルティングと実行・執行支援の経験を基に、現在はスタートアップの経営支援を中心に、日本社会の更なる飛躍を目指している。共著に「時間消費で勝つ」(日本経済新聞社)、「経営コンサルタントが読み解く 流通業の「決算書」」(商業界)など

AI活用に立ちはだかる壁の正体

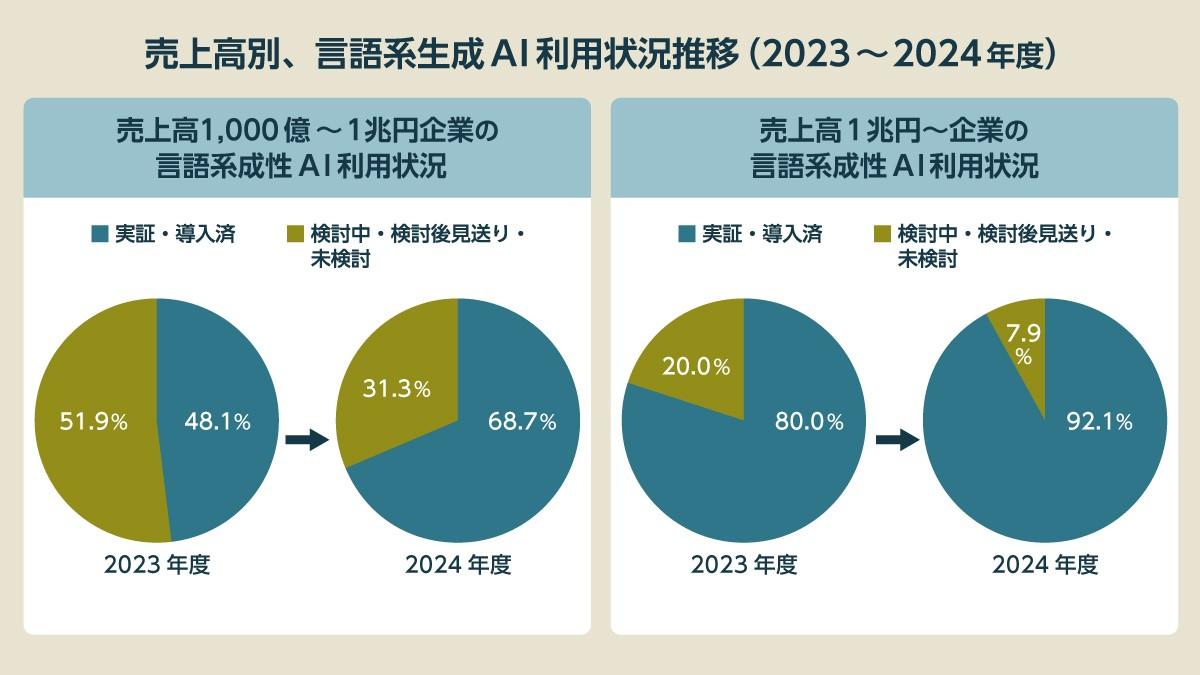

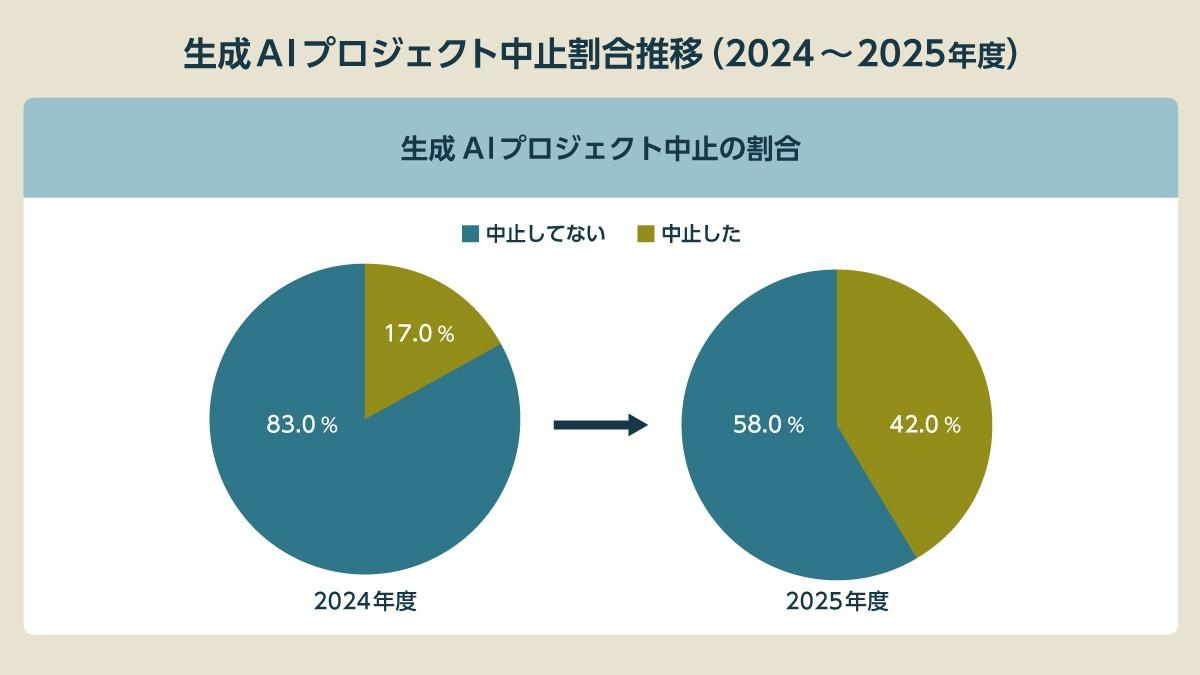

AI関連プロジェクトに関して、PoC(概念実証フェーズ)に進んだものの、本格開発にまで至らずに終わった割合は、2024年の17%から、2025年は42%と大きく増加している。

各社のAIプロジェクトが頓挫した要因の1つが「データの取り扱いの難しさ」にあると言われる。昨今、情報セキュリティへの対応は厳しさを増しており、企業がセキュリティ対応を強化しようとすればするほどに、機密情報の扱いは慎重にならざるを得なくなる。

実は、世に公開されていない1次情報は9割、誰かが加工・編集した2次情報は1割ほどと言われており、世に流通する情報の大半がこの2次情報である。つまり、我々は極めて限定的な情報にしかアクセスできていないのだ。

MITの金融講師マイキー・シュルマンによれば、「世界のデータのほとんどは非構造化(の1次情報)であるため、そのデータを分析して対応することは大きなチャンスになる」と述べている。

企業が経営の中で、データを活用し、他社と差別化を図ろうとするならば、その情報はどこにでも出回っているような情報だけでは物足りない。その企業や現場の人間しか持たない、1次情報をAIに食わせなくて(AIにデータをインプットすることをこのように表現することが多い)は効果が限定的となってしまう。ここに企業のAI活用におけるつまずきの一因が存在している。

情報セキュリティに対応し、かつ機密情報もAIに食わせようとすると、そのデータ整備だけでも5年かかると言われている。実際には整備されたデータから、分析・活用というプロセスに進み、その先にビジネスの成果があるわけなので、現状は準備段階で5年かかってしまっているのだ。この時間の短縮が重要であり、言い換えるとデータ利用の自由度とセキュリティという二律背反の事象をどのように迅速に成立させるか、これがAI活用に立ちはだかる壁の正体なのだ。 【次ページ】情報セキュリティに対応したAI活用…解決策は?

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR