- 会員限定

- 2025/09/26 掲載

未来が現実になりはじめた----物流展にヒューマノイド登場、ダイフクも活用を模索

フリーランスのサイエンスライター。1970年生。愛媛県宇和島市出身。1993年に広島大学理学部地質学科卒業。同年、NHKにディレクターとして入局。教育番組、芸能系生放送番組、ポップな科学番組等の制作に従事する。1997年8月末日退職。フリーライターになる。現在、科学技術分野全般を対象に取材執筆を行う。特に脳科学、ロボティクス、インターフェースデザイン分野。研究者インタビューを得意とする。

ダイフクの米国戦略 自動化需要加速を背景に生産能力を2倍に

物流センターや工場向けに、コンベヤやソーター、自動倉庫などマテリアルハンドリング機器を提供する世界最大手のメーカーであるダイフクは、2025年9月に記者懇談会を開き、米国での生産能力増強や北米事業の現地体制のほか、東京と京都に設置する新R&D拠点の設立計画を中心として、中期経営計画(2024年開始)の目標などを紹介した。

ダイフクは一般製造業向けの自動化設備やEC向け物流センター向けのイントラロジスティクスシステム、自動車生産ライン向けの各種搬送システム、半導体生産ラインの天井走行台車やウェハ搬送自動化システム、そして空港向けの自動チェックインカウンターやセキュリティレーンでのトレイ搬送システムなど、様々なマテハン機器の開発・製造を主要事業として手掛けている。

2024年から開始された中期経営計画においては「ありたい姿」を創造する方針のもと、2030年の目標として売上高1兆円、営業利益率12.5%、ROE13%を掲げている。これをバックキャストし、2027年の中間目標として連結売上高8,000億円、営業利益率11.5%、ROE13%を設定し、取り組んでいる。

ダイフクの代表取締役副社長 寺井友章氏は、「ものを動かす技術」で食や環境分野など、これまで進出が少なかった領域への自動化設備導入を進め「社会貢献を目指している」と語った。前中期経営計画の投資額は3年間で約800億円。通常投資だけでなく積極的な成長投資を継続中だ。

ダイフクにとって北米は売上構成比約25%を占める重点市場のひとつだ。ダイフクは地産地消を方針としており、米国でも各事業領域ごとにミシガン州(エアポート事業)やオハイオ州(オートモティブ事業)、インディアナ州(イントラロジスティクス事業)などにおいて、「顧客近接」で製造拠点を運用している。よって、現在の「トランプ関税」の影響も軽微だという。

10月には北米のイントラロジスティクス事業部において新工場が稼働する。既存の約3万m²の工場に対し、2025年10月に約2万5千m²を増床。生産能力を2倍に増やす計画だ。背景には移民政策とインフレによる人手不足・人件費上昇、および、Eコマースの拡大による自動化需要の加速がある。「米国は自動化では遅れていた。これから加速する」と考えているという。そこでダイフクとしては単純な人員倍増ではなく、自動化設備の導入による効率化を目指し、増産対応を行う計画だ。自動倉庫を活用した荷揃えや組立ラインへの自動供給を提案していく。

AIやロボット開発のため、東京と京都に研究開発拠点を設置

ダイフクは2024年に会社横断の先端技術本部「ビジネスイノベーション本部」を設立した。加速する技術革新に追いつくためだ。この本部ではロボティクスやAI、画像処理といった技術を、個別事業部において開発するのではなく、集約して開発することで効率的な開発を狙っている。

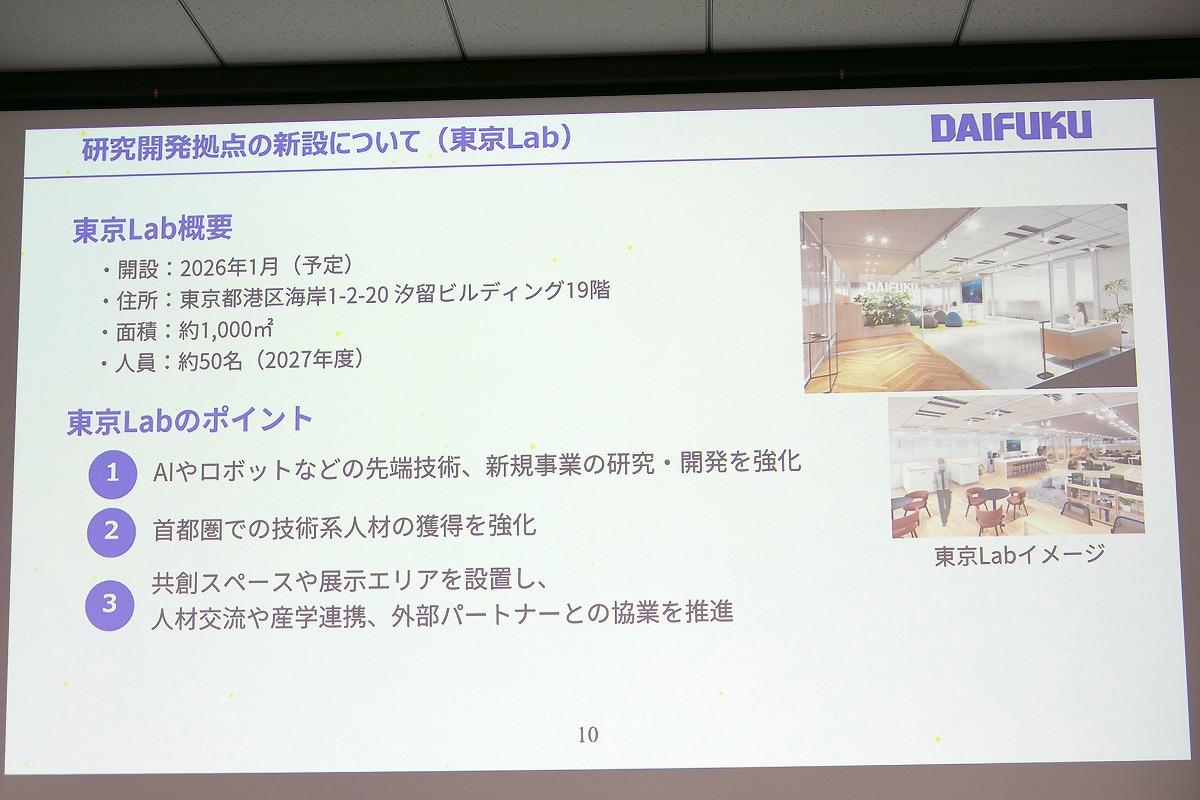

今回の説明会で「東京ラボ」と「京都ラボ」の設立についても解説された。本社隣接の「東京ラボ」の開設は2026年1月。各事業から技術者を集めるだけでなく、首都圏の利点を活かし、産学連携や外部パートナー連携も進める。東京ラボには大きな「ものづくり」エリアを設置する。共創スペースや展示エリアも設置する計画だ。

京都の東山駅徒歩10分の場所に2025年11月に設立される「京都ラボ」は主に各事業の研究開発を強化するために設立され、人員数は90名を予定する。主に設計やソフトウェア開発を中心とし、ダイフクのマザー工場である滋賀事業所とも密な連携を行うことで開発を進める予定だ。

なおダイフクは従来は自社完結で稼働保証や品質を重視していたが、近年、中国発のAMRやAGVの優秀な製品が増加してきたことや顧客の要望などを受け、今後は他社の機器併用も柔軟に対応していきたいと考えているとのことだった。そのためにはトータル最適を実現するための統合技術も必要となる。

新たな研究開発拠点設立に伴って、東京・京都合わせて新規に技術者を約50名採用する。主にROSや画像処理関連など、ロボット関連のソフトウェア人材が対象となる予定で「国籍問わず積極採用していきたい」とのことだった。

「完全自動化」を目指す、次世代マテハン機器としてのヒューマノイドの姿

「ヒューマノイド」という言葉が飛び出したのは質疑応答のときだ。中長期的な話について問われたダイフク代表取締役社長の下代博氏は「物流においては未自動化領域が残っている。その辺をヒューマノイドなどで変えていければと思っている」と答えた。「いま米中では盛んにヒューマノイドへの挑戦が行われている。我々も負けずに挑戦していきたい。マテハンメーカーとして『こういうヒューマンノイドがあればいい』というようなことを把握・研究していきたい」と語った。

そして「これはイントラロジスティクスの領域だけの話ではない。たとえば空港でもコンテナにスーツケースを入れる作業は人が行っている。そこも自動化できれば、バックヤードには人がいなくてすむ。そのような夢を持っているのがヒューマノイドだと考えている。完全自動化、無人化を目指していく。それが我々マテハンメーカーの夢だ」と続けた。

ダイフクは2030年をめどに「完全自動化」をねらっている。そのためには、今日よりもさらに性能の高いロボットが必要だ。特に従来のロボットではカバーし切れていない領域に対してヒューマノイドが使えないか検討・開発を行い、将来的に完全無人化を実現する夢を掲げて挑戦したい、というわけだ。

まずは米国・中国発のヒューマノイドで研究や検討を行うが、将来的には自社に合う仕様のロボットを開発することを目指すという。

前述の東京・京都におけるラボでも、マテハンの完全自動化を目指し、ピッキングにおける人の判断(把持の可否や持ち方など)をロボットに置換するため、画像処理とAIが不可欠だと考え、より汎化性・適応性の高い技術が必要と考えているとのことだった。またマニピュレーション技術を中核技術として事業横断で開発。物流だけではなく、半導体工場のメンテナンスや自動車関連にも幅広く展開したいという。

ダイフクが「ヒューマノイド」に取り組む衝撃

物流分野でのヒューマノイド活用は、米国ではたとえばAgility Roboticsなどが既に取り組んでいる。ただ、彼らが実際にやっているのはA地点からB地点への「トート」と呼ばれるコンテナの搬送作業で、これにわざわざ複雑な機械であるヒューマノイドを使う必要があるのかどうかは、やや疑問だ。

ヒューマノイドが意味を持つのは、やはり上半身、特に手先作業などを必要とする部分だろう。ロボット基盤モデル「Helix」を開発しているFigureなどが取り組んでいるアプローチのほうが、まだわかりやすい。現在の基盤モデルは人による遠隔操作やビデオなどを学習用元データとしているため、人の姿のロボットのほうが適用先としては相性がいい。これがいまヒューマノイドが注目されている理由のひとつである。

なんにしても、筆者は、ダイフクの記者会見で「ヒューマノイド」という言葉が出てくるとは全く想像していなかったので、率直に言って、とても驚いた。どこまで、何をするのかはよくわからなかったものの、マテハン業界の巨人であるダイフクが自ら、ヒューマノイド、ロボット関連技術の開発に取り組み始めたことは確かなので、今後に期待している。

「ロボット基盤モデル」の活用はまだ先かもしれないが、従来技術にも磨きはかけられている。物流分野で言えば、ずっと課題だったピースピッキングなどの自動化も徐々に始まりつつある。たとえばOSAROの完全マスターレスのピースピッキング・ソリューションは、実際に国内での導入事例も増えつつあると聞いている(OSAROについては「米ロボットベンチャーOSAROが語る、「ロボットが苦手なもの」をピッキングできるワケ」参照)。機器の形状はどうあれ、マテハン完全自動化への歩みは新たなフェーズに入りつつあるようだ。

「国際物流総合展2025」は大活況

ダイフクの会見は、東京ビッグサイトで9月10日(水)~12日(金)の日程で開催された「国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO」の初日と同じ日程で行われた。なおダイフクはこちらの展示会には出展していない。

「国際物流総合展2025」では自動化や効率化、サステナブルな物流サービスを実現するソリューションとして、AIを使った需要予測、配送ルート最適化ソリューションなどのほか、自動倉庫や自動フォークリフト、各種搬送ロボットなどが各社から出展された。

Geek+(ギークプラス)の最大12メートルの保管ラックに対応する「Robo Shuttle」システムは圧巻だった。日本のROMS(ロムス)はスモールスタートが可能な小型自動倉庫「ナノ・ストリーム」の実機を初めて展示して注目されていた。HAI ROBOTICS(ハイロボティクス)の「HaiPick Climb」システムは、ラックを登って目的のケースをピックして、そのまま床を走行したりするロボットのユニークな動きが、やはり面白い。

ロボティクスのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR