- 会員限定

- 2025/11/04 掲載

年収432万円で「若者逃亡」の建設業界…12月施行「労務費の基準」で何が変わるか?

社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所代表。Hamar合同会社代表社員。法学部出身でありながら、市役所の先輩や土木施工管理技士である父親の影響を受け、土木技術の凄さに興味を持ち、研鑽を積む。そして、市役所勤務時代には公共工事の監督員として、道路築造工事や造成工事などの設計・施工を担当した実績を持つ。

現在は、「建設業の現場を経験した」社会保険労務士・行政書士として、建設業の労務管理・建設業許可・入札関係業務を主軸に、建設業の働き方改革・安全衛生コンサルティングを始めとした「現場支援」業務を行ってる。また、商工会主催の「建設業の働き方改革セミナー」を開催し、働き方改革に関する多くの相談を建設業者などから受けている。

著書に 最新労働基準法対応版 建設業働き方改革即効対策マニュアルがある。そのほか、中小企業の建設業の経営者に向けた YouTubeチャンネルを開設し、建設業界に関係する最新の知識やお役立ち情報などを日々発信している。

低すぎる「建設業の平均賃金」

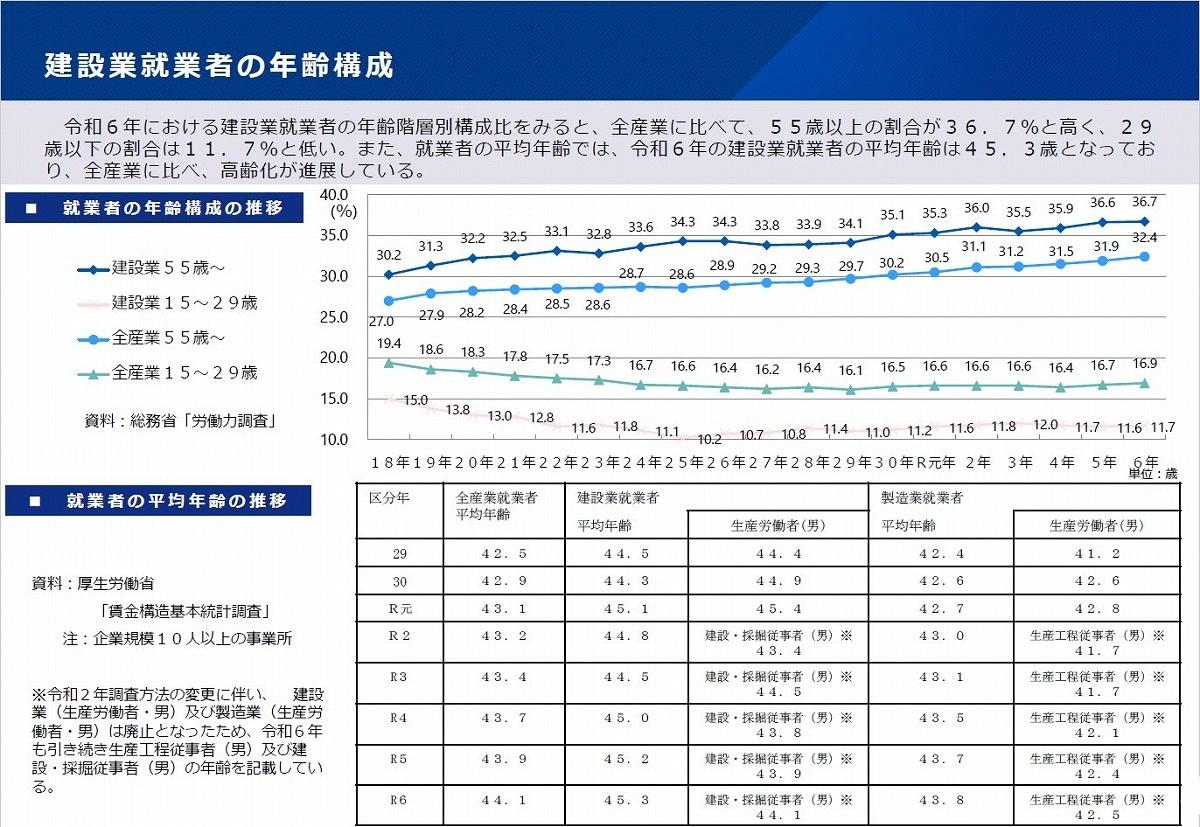

建設業の技能者は高齢化が進み、総務省の調査では55歳以上が全体の約36.7%、29歳以下は11.7%という状況に陥っています(図1)。若年層が定着しない背景には、賃金水準の低さがあります。

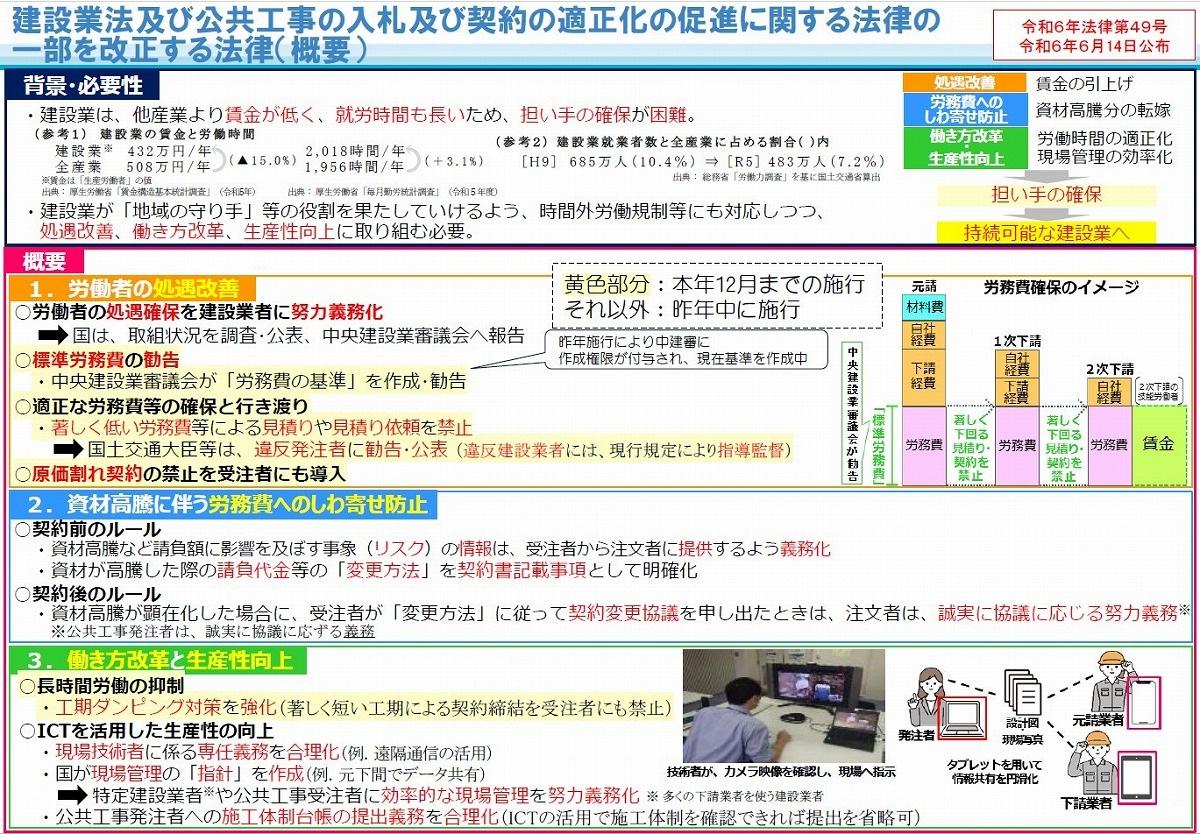

厚生労働省の統計によれば、建設業の平均賃金は432万円で、全産業の508万円よりも15%も下回っています。しかも現場では長時間労働が常態化し、休日の取得も難しい。これでは「働きたい業界」として魅力を感じてもらえません。

さらに、総価一式契約や重層下請け構造の中で労務費が見えにくい取引構造となっており、真っ先に労務費が削られる傾向があることも大きな問題です。このままでは人材流出が加速し、技能の承継も難しくなります。処遇改善のためには、労務費を守る明確なルールが欠かせないのです。

労務費の基準の「明確な目的」

目的は明確で、技能者の処遇改善を実効性のあるものとして推進し、発注者から下請けまで取引全体に適正な労務費を浸透させることにあります。

具体的には、著しく低い労務費での見積もりや見積もり依頼を禁止し、発注者が違反すれば行政の勧告・公表の対象とします。つまり、発注者が不当に労務費の変更を迫った場合、是正の対象となり、従来曖昧だった商慣行に法的規制がかかります。

単なる努力義務にとどまらず、制度として「最低限の水準」を明示する点に、この取り組みの大きな意味があります。 【次ページ】労務費の基準は本当に効果があるのか?

建設・土木・建築のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR