- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

【受賞多数】バッファローのコンタクトセンターが続ける“地道な工夫”の数々とは

企業が取り扱う製品やサービスが多様化し、複雑化する昨今、顧客からの問い合わせに対応するコールセンターにも変化が求められている。顧客満足度を高めるサポート体制は、どのようにすれば構築できるのだろうか。Webサポートを評価するアワードを多数受賞している、PC周辺機器メーカーのバッファローの試行錯誤とその効果を紹介しよう。スマートフォンやタブレットが普及し、ユーザー層や問い合わせ内容に変化

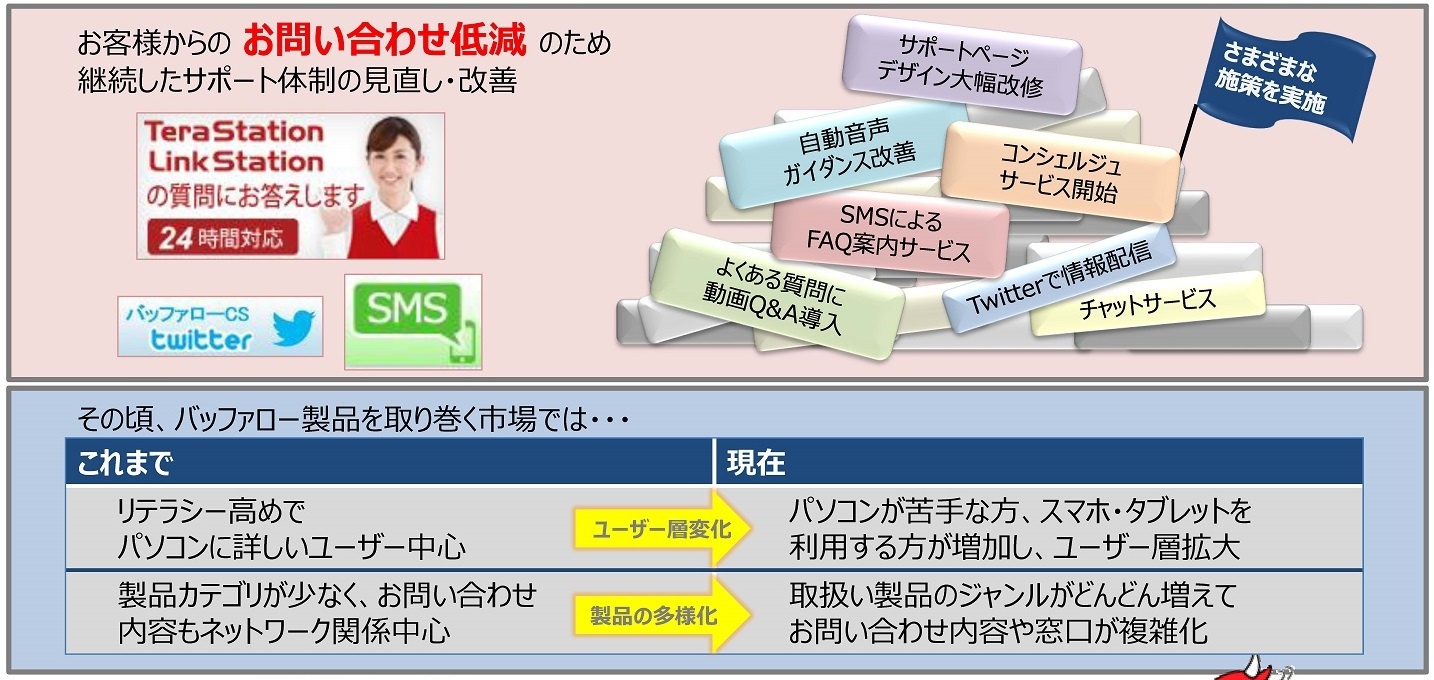

消費者向けにビジネスを展開する事業者は、近年の多様化するニーズに応えるために、商品・サービス内容の複雑化と、それに伴うサポートセンターやコールセンターに寄せられる問い合わせの増加を痛感していることだろう。PC周辺機器メーカーのバッファローも、こうした問題を抱えていた。これまで、デジタル製品の購入者はITリテラシーの高いユーザーが割合の多くを占めていた。PCや精密機器においても、ある程度知識のあるユーザーが多いことから、問い合わせの回答に専門的な用語で伝えても対応できたケースは多かったという。しかし、そうした状況は昨今では変化してきていると、バッファローの品質保証部 CS課 課長の嶋田 豊秋氏は説明する。

「現代ではスマートフォンやタブレットが普及し、同じデジタル機器でも、問い合わせるユーザーの中にはPCが苦手で、専門的な知識を有していない人も多くいらっしゃいます。そのために、従来通りの回答やWebサイトに用意しているFAQでは対応しきれないケースも少なくありません。また、取り扱う製品のジャンルが増えたことで、問い合わせ内容や窓口が複雑化してしまった点も課題として浮上しています」(嶋田氏)

コールセンターはユーザーと直接やり取りを行う部門であるため、対応1つでその企業の評価が下されると言っても過言ではない。「回答が分かりにくい」「問い合わせがあちこちたらい回しにされて回答が得られない」といった状況に陥れば、顧客満足度が低下することは必至だ。

人々の生活が多様化し、求められる製品やユーザー層が変化する中で、顧客ニーズに適切に応えるにはどうすべきだろうか。このような難題にバッファローが重ねた試行錯誤と得られた効果について解説していこう。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!