進化か、信頼か──JCB×IBMが“18年の重み”を背負って挑む「基幹システム革命」

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

「信頼の決済ブランド」が直面する環境変化

同社の事業を支える基幹システムを統括する、システム本部 基幹システム開発部長の山﨑智博氏は、近年の市場環境の変化を次のように語る。

「ここ数年で、決済業界の競争構造は大きく変わりました。従来は金融系・流通系のカード会社が中心でしたが、今は“経済圏プレイヤー”と呼ばれる新興勢力の存在感が非常に強くなっています。彼らはITドリブンで開発スピードが速く、サービス展開も柔軟です」(山﨑氏)

基幹システム開発部長

山﨑 智博氏

一方で、そうした企業の多くはJCBブランドのカードを発行する“パートナー”でもある。つまりJCBにとって、彼らは「競争と共創」の両側面を持つ相手だ。市場の裾野が広がる中で、決済ビジネスの収益構造にも変化が起きている。

「キャッシュレス化が進み、コンビニやスマホ決済など利用シーンが拡大したことで、1件あたりの取引単価が下がっています。便利になった半面、通信や決済といった取引ごとのコスト比率が高くなってきているのです」(山﨑氏)

経済産業省が掲げるキャッシュレス決済比率40%の目標に向けて市場は拡大を続けるが、成長と同時にコスト最適化へのプレッシャーも強まる。加えて、会員専用WEBサービス「MyJCB」などを通じた照会トランザクションの急増が、システム負荷と開発スピードの両立を難しくしていた。山﨑氏は「売上は伸びているのに、システムコスト構造が追いついていない状況があった」と語る。

同社は現在の中期経営計画において、「共創と変革によりお客様と社会と共に成長する」というビジョンを掲げ、社内では「3つのC(Customer、Collaboration、Challenge)」というスローガンのもと、経営変革に挑んでいる。山﨑氏は「お客様や社会とともに成長していくためには、サービスをスピーディーに提供し続けること、そして競争力のあるコスト構造を実現することが不可欠です」と述べる。そのための重点戦略の1つが、システムの構造改革であった。

「安定から進化へ」18年支え続けた基幹システム刷新の背景

「JENIUSは非常にパワフルで信頼できるプラットフォームですが、今の収益構造や取引規模を考えると、メインフレームに依存したままではコスト面での課題が大きくなってきました」(山﨑氏)

メインフレームのソフトウェア課金はCPU使用量に比例する仕組みであり、処理量が増えるほど費用も上昇する。これまでは夜間バッチ処理の効率化やCPU抑制などで対応してきたが、スマホの普及により状況は一変した。2016年にリリースした『MyJCB』アプリの利用が急増し、照会トランザクション数は10年で10倍に増加。山﨑氏は「ご利用の機会が増えることはありがたい。ただし、利用が増えるほど、オンライン処理の負荷が上がり、CPU使用量も無視できない水準になってきた」と述べる。

さらに課題はコストだけではない。JENIUSの稼働年数が長くなるにつれ、システムの複雑化と技術的負債が蓄積し、開発の生産性や柔軟性にも影響が出始めていた。「18年も稼働していると、当初の設計思想のままでは限界が見えてきます。新しいサービスをリリースしたくても、改修に時間がかかり、世の中のスピードに開発が追いつかない課題がありました」と山﨑氏は話した。

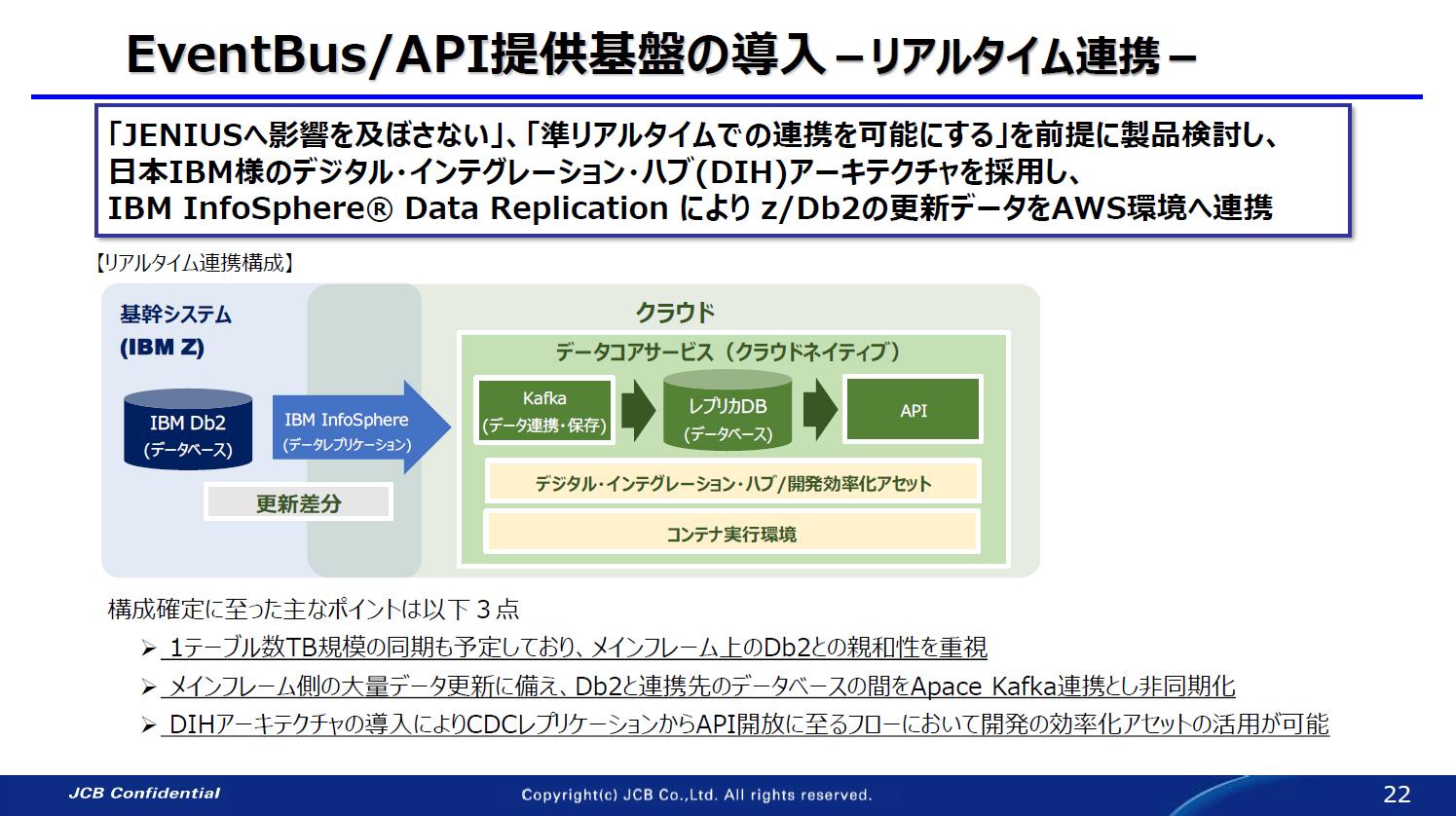

このように、JCBが抱えていた課題は大きく3つに整理できる。1つ目はメインフレーム負荷の増大による「コスト最適化の限界」、2つ目は、データがメインフレーム上に保管されていることでリアルタイム利活用が進まない「データ活用の制約」、そして3つ目が、巨大化したシステムが足かせとなり、新サービス展開を阻む「アジリティの低下」である。そこで、これらの課題を同時に解決するための施策として、同社は「リアルタイム連携」「軽量開発」「アーキテクチャ再構築」を柱に据えたモダナイゼーションを検討した。

コスト最適化とアジリティを両立するデータ連携基盤をIBMと共創

「我々が目指したのは、単にコストを下げることではなく、変化に強い基盤を作ることです。基幹システムを全部作り直すのではなく、まずは社内システムの照会系など影響範囲の小さい部分から“外出し”して、俊敏に動かせる環境を作ることにしました」(山﨑氏)

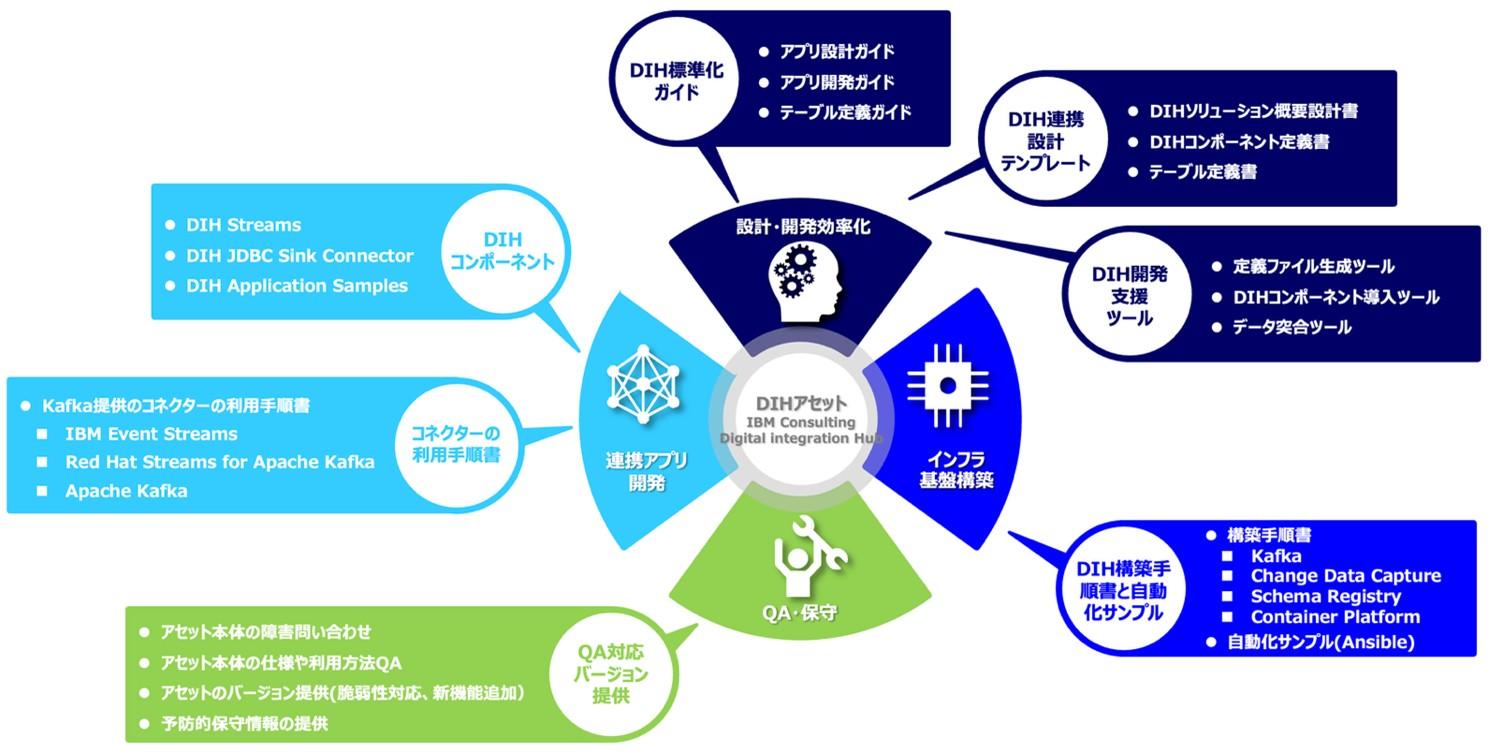

導入に際し、JCB側の意思決定をリードしたのが、基幹システム開発部 開発Ⅰグループ主幹の西尾恒太氏だ。西尾氏は、「DIHを選んだ決め手は、まず何より親和性でした」と話す。

「私たちはメインフレーム上でIBMのDb2を使っており、1テーブルで数テラバイト規模の巨大データを扱っています。そのDb2と高い互換性を持ち、既存資産を生かせることが大きなポイントでした」(西尾氏)

基幹システム開発部 開発Ⅰグループ 主幹

西尾 恒太氏

さらに、システム停止が許されないJCBにとって重要だったのは「基幹システムに影響を及ぼさない」構成の実現だ。実際のアーキテクチャでは、IBMの「InfoSphere Data Replication」を用い、メインフレーム上のDb2データをKafka経由でAWS環境へ非同期連携。更新差分をリアルタイムにクラウド側へ送り、APIを介して各システムが活用できる構成とした。これにより、メインフレームへの照会集中を避けながら、ユーザーや加盟店システムが求める最新情報を即時に提供できるようになった。

「これまでは夜間バッチの処理負荷を抑えることに注力してきましたが、スマホアプリなどからのアクセスが急増する今、オンライン処理のコスト対策が必要でした。DIHはその打ち手といえます」(西尾氏)

また、クラウド環境にはOpenShiftを採用し、コンテナ技術による自動スケーリングやCI/CD(継続的インテグレーション/デリバリー)を導入。開発サイクルの効率化により、従来のJENIUS開発に比べ20%~30%の工期短縮を実現する。システム基盤をコンテナ化することで、アクセス集中などの突発的なトラフィック増にも柔軟に対応できる体制が整った。

IBM アプリケーションアーキテクトの佐々木優氏は、この取り組みを次のように評価する。

「多くの金融機関が抱える課題は共通しています。スマホアプリの普及で照会トランザクションが激増し、更新ジョブが詰まるケースも出てきています。JCB様のように、メインフレームの信頼性を維持しながらDIHで“外出し”する構成は、理想的なアプローチといえます」(佐々木氏)

コンサルティング事業本部 成長戦略統括事業部

ハイブリッドクラウド&データ アプリケーションアーキテクト

佐々木 優氏

基幹システムの「持続的モダナイズ」と新たな価値創出へ

「今回のプロジェクトでは、まず照会系の処理を外出ししてオフロード化を図りました。先行して社内向け参照機能を初期リリースし、第2弾として会員様向け参照機能をリリース予定で、これによりJENIUSメインフレーム側の数千MIPS程度がオフロード可能になる見込みです」(山﨑氏)

今後は他の領域にも拡大し、段階的に基幹系全体のモダナイゼーションを進めていく。そして、その先に見据えるのは、“止められないシステム”としての信頼性を維持しながら、クラウドやAIなど新しい技術と共存できるハイブリッドな構造である。このハイブリッド化によって、データの即時性と柔軟性は格段に向上する。従来は夜間バッチを経て翌営業日まで利用できなかったデータが、取引直後に活用可能になり、業務や顧客サービスのスピードが飛躍的に上がっていく。

さらに、開発現場の変化も大きい。OpenShiftやローコード開発基盤の導入によって、リリースサイクルが短縮し、インフラチームとアプリ開発チームの垣根も低くなった。「これまで半年かかっていた新機能追加が、数カ月でリリースできるようになりました。技術的な改善だけでなく、開発プロセスや意識の変革にもつながったと思います」と西尾氏は話す。

IBM側にとっても、この取り組みは金融業界全体への示唆を持つものだ。佐々木氏は次のように述べる。

「JCB様のケースは、単なるインフラ刷新ではなく、“レガシーとモダンの融合”という新しいモダナイゼーションのモデルです。メインフレームの強みを生かしながら、オープンなクラウド環境と接続する『ハイブリッド・バイ・デザイン』は、金融機関にとっても実現性の高いアプローチになっています」(佐々木氏)

現在、JCBではDIHで構築したリアルタイム連携基盤を起点に、AI分析やサービス共創など、さらなるデータ利活用の拡大を見据えている。DXやAIが加速する時代、同社の挑戦は「持続的モダナイズ」という新たな方向性を、金融業界全体に示す事例となるだろう。

https://www.ibm.com/jp-ja/think/insights/modernization

アプリケーション・モダナイゼーション

https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/application-modernization

IT運用の高度化

https://www.ibm.com/jp-ja/solutions/observability