“3世代同居”状態の企業IT、クラウド化で変わるシステム運用の最適解とは?

マイクロフォーカス×NTTコム対談

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

ハイブリッドクラウド運用技術部 部長

梅根 庸一氏(左)

NTTコミュニケーションズ

クラウドサービス部 クラウド・エバンジェリスト

林 雅之氏(右)

「クラウド」の移行先、移行形態が多様化

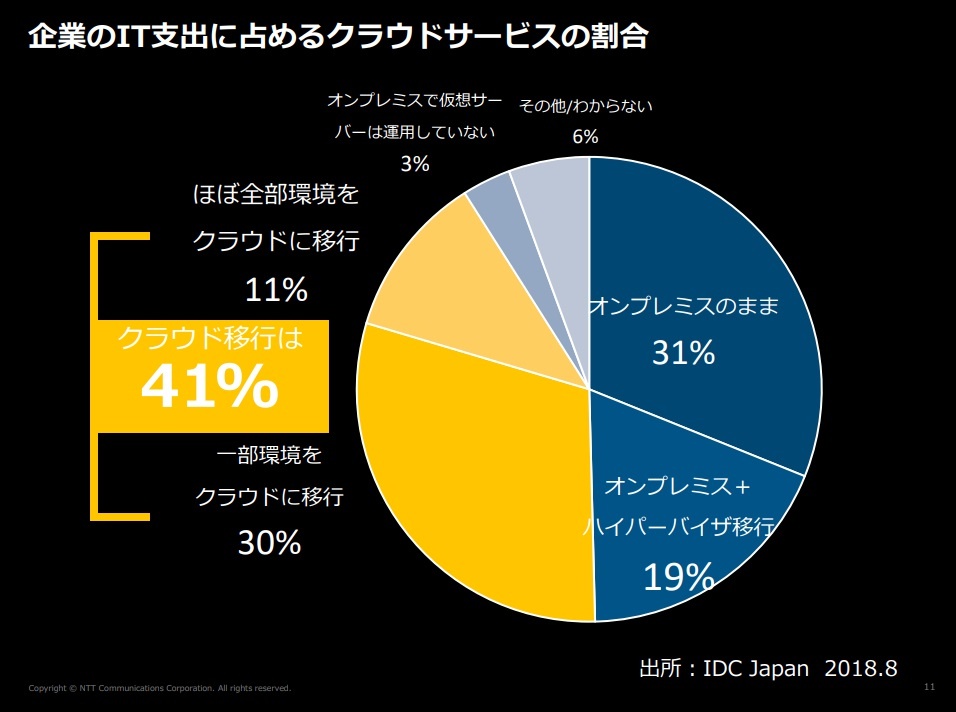

──近年のクラウド化やクラウド移行など、企業のITインフラとシステム運用についてどう見ていますか?林氏:IDC Japanが2018年8月に発表したデータによれば、企業のIT支出の中でも、クラウド移行に関する支出が41%を占め、クラウド移行へのニーズは高い状況です。

オンプレミスからの移行先も、選択肢が多様化しています。パブリッククラウドのほかに、ハイパーコンバージドインフラ(HCI)、オンプレミスプライベートクラウド、あるいは、クラウドサービス上に用意される物理サーバであるベアメタルサーバなどです。

さらに、「移行の形態」も選択肢が増えてきました。アプリケーションのクラウド化に始まり、既存のオンプレミスシステムとの互換性や継承性を重視してハイブリッド環境を構築する「リフト&シフト」を経て、「クラウドネイティブ」を目指すケースを目にしています。実際には一筋縄でいかない移行も多く、運用管理の難しさを実感している企業が多い段階だと思います。

梅根氏:これまで、たとえば事業者がアプリケーションサーバをクラウドに移行する場合、コスト削減の優先度が高かったのです。しかし現在、クラウド移行を機に新機能を追加したり、運用プロセスも一緒に変えたりする「アップグレード」に近いケースも多くなっています。

それに伴い、運用部門では、オンプレミスとクラウドの両方を統合した運用、移行中の変化を伴う運用、さらには新機能を含めた運用が求められています。特に、オンプレミスとクラウドでは運用の目的が異なるため、従来のオンプレミス型の運用では不十分です。

たとえば、これまでオンプレミスでは「稼働率」が重視されていたのに対し、クラウドでは「俊敏性」や、シャドーITや外部サービスの課金を管理する「ガバナンス」の視点も運用部門には求められています。

クラウド上で業務システムのオートスケールや自動化などの対応をしているか、つまり「業務アプリケーションのパフォーマンスに対して適正なコストを支払っているか」を見ているのです。

──業種ごとに特徴はありますか?

・“3世代同居”の状態で乗り越えるべき壁とは何か

・つぎはぎだらけの「温泉旅館型」システムをどう改善する?

・社会にAI、IoTが浸透した「データドリブン」な体制を見据えるには

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!