- 会員限定

- 2025/07/01 掲載

日本崩壊を招く「物流の2030年問題」とは? 荷物が3割届かない「24年問題超えの危機」

連載:「日本の物流現場から」

Pavism 代表。元トラックドライバーでありながら、IBMグループでWebビジネスを手がけてきたという異色の経歴を持つ。現在は、物流業界を中心に、Webサイト制作、ライティング、コンサルティングなどを手がける。メルマガ『秋元通信』では、物流、ITから、人材教育、街歩きまで幅広い記事を執筆し、月二回数千名の読者に配信している。

物流の2030年問題とは、2024年問題と何が違う?

「物流の2024年問題」(以下、2024年問題)は、言ってみれば人為的に引き起こされた危機である。働き方改革関連法によって、ドライバーにおける年間時間外労働時間が960時間以内に制限されたことで、ドライバーの労働時間が減少。次いでトラック輸送リソースが圧迫され、試算ベースではあるが国内輸送される貨物の14.2%(4億トン)が運べないという課題を生じさせた。

2024年問題では、「なぜドライバーの残業に上限を設けるのか?」という説明が十分でなく、対象となるドライバーらからは「残業が減り収入が下がる」、運送会社経営者らからは「トラック稼働時間の減少により売上が減る」という切実な叫びの声が上がった。

主因が政策によるものであるだけに、不満の声が上がるのも当然だろう。

対して、「物流の2030年問題」(以下、2030年問題)とは、国内で輸送される荷物の34.1%(9億4000万トン)が2030年に運べなくなるという問題だ。

2030年に日本の人口に占める高齢者の割合が約3割となるのに加え、少子化による生産年齢人口が減少。さらにトラックドライバーで見れば他産業よりも深刻な高齢化に伴い、年々ドライバーの数は減っている。

これらの影響によって、就労可能人口の減少が2030年に顕在化すると考えられているのだ。つまり、2030年問題は人為的に引き起こされた危機ではなく、日本社会が抱える構造的課題を原因としているという点で、明らかに2024年問題とは違う。

すでに「50代以上が半数」の深刻問題

最初に確認しておきたいのは、2030年問題における2024年問題の影響である。2030年問題では、「2030年には国内で輸送される荷物の34.1%が運べなくなる」と試算されているのだが、このうち、2024年問題に起因する輸送リソース不足は約15%で、残りの19.5%はドライバーや船員などの不足が原因である。

2024年問題に関しては、「だったら働き方改革なんて辞めてしまえばいい」という声も上がったが、この理屈は2030年問題には通じないのだ。

国内貨物の9割(重量ベース)はトラックで輸送される。ただし、船、鉄道、飛行機で輸送される貨物も、最終製品となるプロセスのどこかが、ほぼ例外なくトラック輸送を介していることに留意してほしい。

国内貨物輸送のキーを握るドライバーだが、2023年時点で、その約半数(49.7%)が50代以上であり、逆に30代以下は24.9%しかいない。さらに、60代以上のドライバーが19.4%、約17万人もいる。この世代が加齢に伴い辞めてしまうため、万人単位で毎年ドライバーが減っていくのだ。

「給料増でドライバー増員」で解決できる話ではない

2024年問題・2030年問題の話をすると、「ドライバーの給料をアップさせれば、すぐドライバーは増えるし問題は解消するよ」という意見が出る。ドライバーの収入をアップさせることは必要不可欠だが、それは本来の職務内容に見合った対価を実現するためであり、高齢化が進む運送業界を若返らせるためのものである。

このような意見を主張する人は、ドライバーの人数だけを増やそうとすれば、少子高齢化が進み、就労可能人口が減少していく日本社会において、他の産業への悪影響が発生してしまうことに気づいていない。

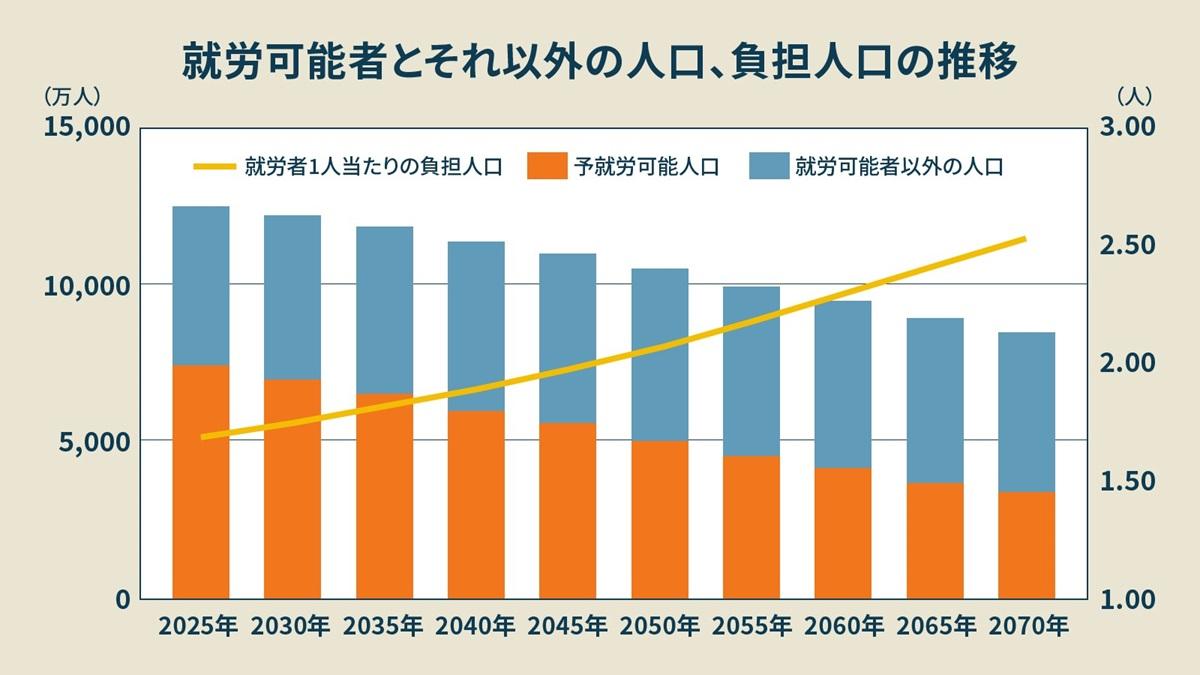

ご存じの通り、日本の人口は今後急激に減っていく。2030年には1億2181万人、2040年には1億1391万人、2055年には1億人を割り9981万人、2070年には8415万人まで減少する。

人口減少の原因は、少子高齢化にある。そのため就労可能人口の減少は、さらに深刻だ。2025年における全人口に対する就労可能人口の割合は59.3%だが、2050年には48.3%、2070年には39.6%まで減少する。

就労可能人口が減れば、社会や経済活動を維持するための人数も減る。したがって、就労可能な人が背負うべき負担は年々増加していく。2025年には、就労可能な人が1人で負担する人口は1.69人だが、2030年:1.74人、2040年:1.89人、2050年:2.07人と増えていき、2070年には2.53人まで増加する(図1)。

これは、ドライバーに限らず、また物流業界に限った話ではないのだが。

私たちは、私たちの子どもや孫らの次世代に対し、限られた労働者数でも、現在以上の生産性を出すことができる未来への礎を創り出さなければならない。そうしなければ、将来の日本は経済活動のみならず、政府の維持すらも危ぶまれるような暗澹(あんたん)たる国になってしまう。

ごく近い将来だけを考えれば、ドライバーの頭数を増やす政策は有効かもしれない。だが人海戦術にすがる産業は、遅かれ早かれ必ず崩壊する。繰り返すが、少子高齢化による人口の減少と、これに起因する就労可能人口の減少は回避できない。少なくとも、日本は有効な対策を持っていないからである。

このように考えてくると、2030年問題は日本が構造的に直面せざるを得ない社会課題の先駆けとも言える。

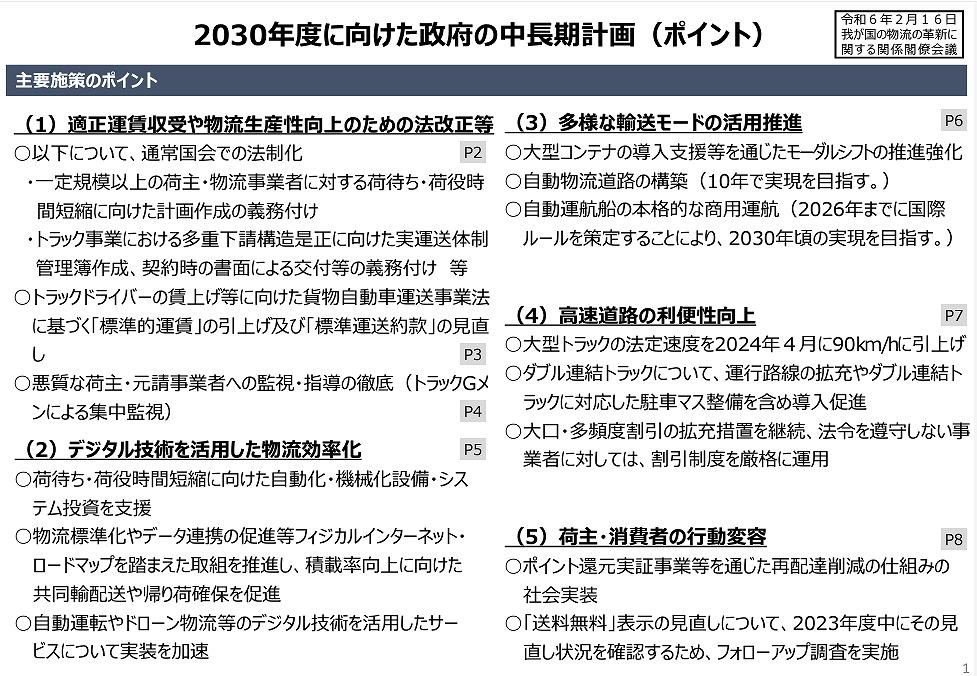

物流の2030年問題への「政府による5つの対策」

政府は、2030年問題対策として、「2030年度に向けた政府の中長期計画」を策定し、2024年2月6日に発表した(図2)。- 適正運賃収受や物流生産性向上のための法改正等

- デジタル技術を活用した物流効率化

- 多様な輸送モードの活用推進

- 高速道路の利便性向上

- 荷主・消費者の行動変容

それぞれについて、要点を解説しよう。 【次ページ】政府の5つの対策、でも「穴だらけ」のワケ

物流管理・在庫管理・SCMのおすすめコンテンツ

物流管理・在庫管理・SCMの関連コンテンツ

PR

PR

PR