CIOの8割が進めるAI活用、サイロ化を克服して「使いこなす」ためのフレームワークとは

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

データの“全社的”管理の欠落がデジタル変革を阻む

技術革新が急速に進む中、テクノロジーカンパニーへの脱却があらゆる企業にとって急務となっている。デジタル変革抜きには、「今の競争力の源泉」が「成長の足枷」になりかねない。そのために今、注目されるのが新たな知見獲得に向けたビッグデータ分析と、新たなビジネスプロセスを成立させるAIだ。

ゼネラル・マネージャー

ロブ・トーマス氏

振り返れば、企業は時代の要請に応えるかたちでシステムを段階的に拡張させてきた。これは、「より多く分析のためのデータを獲得する」点では意義深いものだが、同時に厄介な問題も内包していた。それが、データ管理に関する「全社的視点の欠落」である。つまり、企業としてどんなデータ資産を持っており、いかに活用すべきか、見えないケースが多いのだ。

また、データ分析がある程度進んだ企業でも「分析だからLOB」「基盤だから企画部門」といった「事業部ごとの役割分担」がデータの分断を引き起こし、企業が一体となりデータ活用を推進する取り組みを阻んできた。

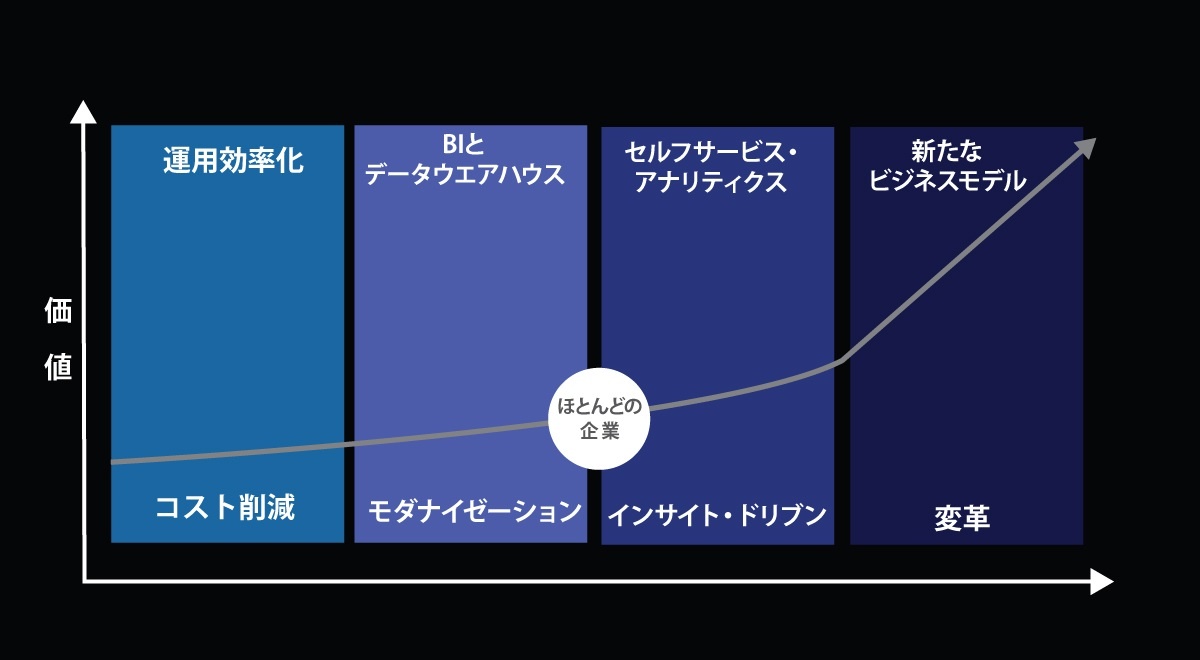

「ITの役割は“コスト削減”が出発点でした。一方、データの価値が上がるにつれ情報共有の範囲は部門単位から組織全体に拡大していきました。今後は、専門の知識がなくても自らデータを分析する『セルフサービス・アナリティクス』やAI環境の整備などを通じ、“新たな知見獲得”や“事業の再構築”へとデータ活用の成熟度が増していくことになります」(トーマス氏)

「データのサイロ化」が情報の全社共有以降のステップを阻んでいることは、IT部門であればよく理解しているはずだ。また、PaaSを使用用途によって使い分ける「マルチクラウド時代」が到来したことで「サイロ化」の状況はさらに悪化している。

ではどのように進めれば「サイロ化」を超えて、データやAIを使いこなせるようになるのだろうか。

・「サイロ化」を克服し、AI活用に至るためのフレームワークとは

・データ利用を促進させる「3つのキーワード」

・機械学習で人材を高付加価値業務に振り分ける

・すでにCIOの8割がAIプロジェクトに着手

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!