- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

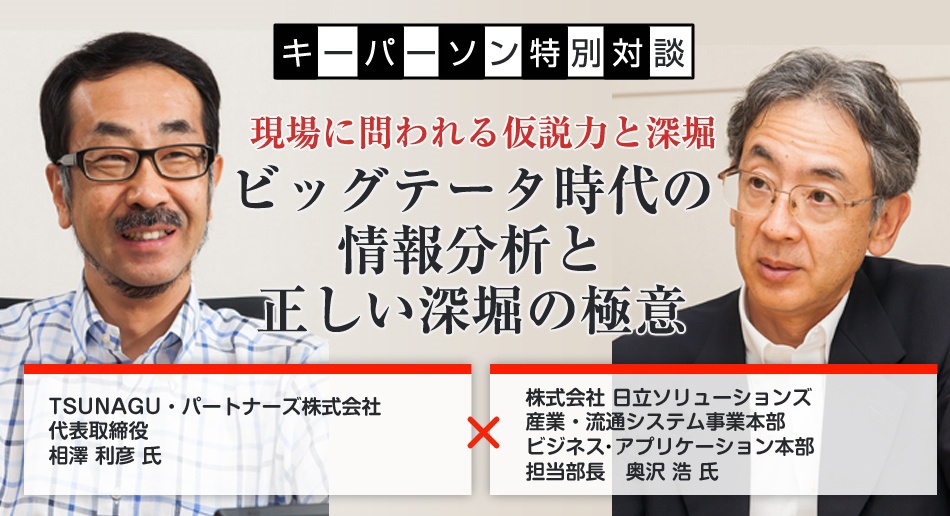

ビッグテータ時代の情報分析と正しい深掘りの極意

今やデータ分析の重要性を認識していない経営者はいないだろう。しかし、データ分析を有効活用できている企業は、決して多くはない。特にビッグデータの時代を迎え、膨大なデータをどう活用すべきか、頭を悩ませている企業は多いはずだ。そこで、ダイエー、am/pmジャパン(現ファミリーマート)の代表取締役として両社の再建に携わったTSUNAGU・パートナーズ 代表取締役 相澤 利彦氏と、長年、BIやデータマイニングのビジネスに関わってきた日立ソリューションズ ビジネス・アプリケーション本部 担当部長 奥沢 浩氏に、ビッグデータ時代の効果的なデータ分析について話を聞いた。問題の背後にあるメカニズムを解き明かさなければ、

真因にはたどりつけない

代表取締役

相澤 利彦 氏

相澤氏は、小売業をはじめとした、さまざまな企業の情報戦略コンサルティングに携わる中で、企業がデータ分析を活用する際に陥りやすい、ひとつのパターンがあることに注目した。それは、何らかの問題が発生したとき、十分な分析を行わず、いきなり解決策に飛んでしまう企業が非常に多いという点だ。

「問題の背後には、必ずそれが発生する構造(メカニズム)が存在します。それを解き明かさないと真因にはたどり着けません。真因を理解して、はじめて正しい解決策が得られます。そのためには、症状 → メカニズム → 真因 → 解決策 → 実行というドリルダウンが重要ですが、それを行わないで、症状からいきなり解決策に飛んでしまい、間違った解決策を実行している企業が非常に多いのです」(相澤氏)

相澤氏は、1つの例として、以前コンビニエンス ストアの店舗の分析を行っていた時に直面した、「コンビニの弁当」の事例を挙げる。当時、そのコンビニでは2種類の弁当を展開していた。1つは通常の「コンビニ弁当」、もう1つは化学調味料や着色料を使わず、顧客のオーダーが入ってから加熱調理する「冷凍弁当」であった。

あるとき、部下から「通常の弁当に比べて、冷凍弁当は購買単価が低く、併売点数も少ないので、発売停止にしませんか」という提案が上がってきたそうだ。そこで、相澤氏は、さらなる調査と分析を指示。その結果、導かれたのは、部下の提言とは正反対の解決策であったという。

データの深掘りによって「撤退」から「強化」へと

180度変わった結論

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!