- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

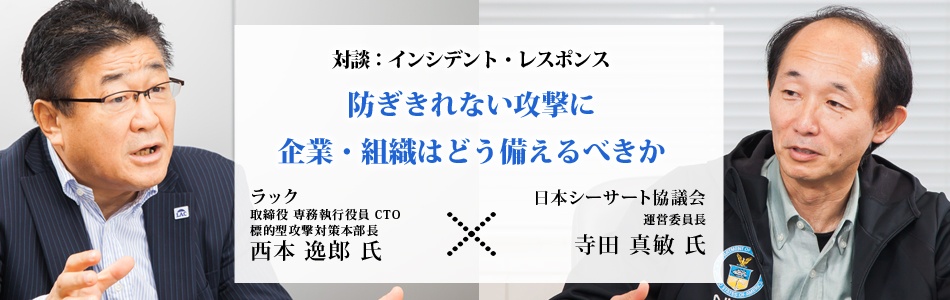

ラック西本氏xシーサート協議会 寺田氏:インシデント・レスポンスに注目する理由

2015年は国内企業、政府組織を標的とするサイバー攻撃が大きく取り上げられた。一連の事件を通じて、たとえ十分なセキュリティ対策を行っていた企業や組織であっても、もはや昨今の高度なサイバー攻撃は防ぎきれず、大規模な情報漏えいなどを引き起こすリスクがあることが明らかになった。いまや「セキュリティ侵害は防げないが、被害を出さない」―その前提でセキュリティ対策に取り組む場合、不正アクセスなどのインシデントが発生した場合の対応、すなわち「インシデント・レスポンス」が重要になる。国内企業や組織におけるインシデント・レスポンス活動を推進する日本シーサート協議会 運営委員長の寺田真敏氏とセキュリティエキスパート集団であるラック 取締役の西本逸郎氏に、セキュリティの動向や対策、インシデント・レスポンス体制構築のヒントなどについて存分に対談してもらった。サイバーセキュリティは攻撃側が圧倒的に有利。だからこそ「インシデント・レスポンス」が求められる

──昨今のセキュリティ動向についてお教えください。西本氏:最近は標的型攻撃に代表される高度なサイバー攻撃が注目されているのは報道などでよく目にする通りです。もちろん高度なサイバー攻撃に対し企業や組織は最善の策を講じなければなりませんが、私はその中に混ざっている「従来の手法を使った攻撃」にも常に気を配っていなければならないと考えています。1つ1つの攻撃は必ずしも高度である必要はありません。むしろ、人間というのは色々な手法を織り交ぜられると弱いのです。

たとえば日本年金機構の事案についていえば、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)などが公開した報告書を見ても、攻撃側は波状攻撃を仕掛けていることがわかります。この同じ攻撃者のその後の進化を見ても、単にメールのタイプも添付ファイルを巧妙化するだけではなく、いわゆる「水飲み場攻撃」で、ターゲットがよく見るサイトを改ざんするなどさまざまな手口を組み合わせて波状攻撃を仕掛け、守る側の警戒心を弱め油断に付け込むなど限りがありません。サイバーセキュリティでは、攻撃側が圧倒的に有利です。

自動車の運転を学ぶとき、教習所では運転の仕方だけでなく、事故を起こしたときに何をしなければならないのかも教えてくれます。怪我をした人の措置や警察、保険会社への連絡などです。一方、サイバーセキュリティの世界では、事故を起こさないことばかりに目が向きがちで、事故を起こしたときの対応や起こしそうなときの回避方法など、すなわちインシデント・レスポンスの部分が軽視されているように思っています。

寺田氏:西本さんのお話でもありましたが、攻撃者は高度な攻撃からありふれたマルウェアを使った攻撃まで、あらゆる手段を駆使して侵害してきます。それに対して一つずつ対処法を考えて対応をしていくのは現実的ではありません。そのためにも、脅威への対応を一定の運用パターン(ルーチン)に取り込んで、現行のシステム運用で守れる領域を増やし続けていくことを考えることが大事です。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!