- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

AIに「たらこ」がわかるのか?やまやが挑戦するより美味しい辛子明太子の製造とサプライチェーン変革

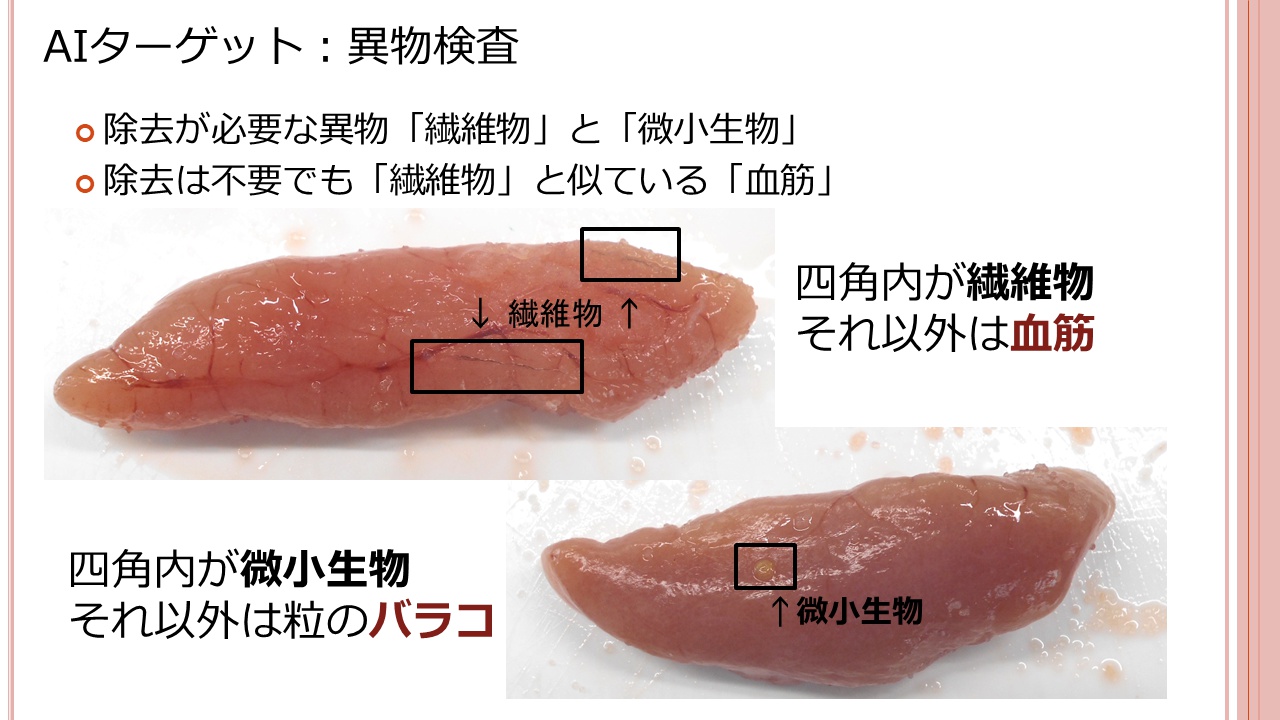

「明太子のやまや」で知られるやまやコミュニケーションズは、看板商品である「辛子明太子」の製造で行っている異物検査やグレード判定に関して、一定のスキルを有した人材の確保が難しいことから、品質維持や安定供給を属人化させない対策を求めていた。高齢化や働き手不足により人員確保が年々難しくなる中、この課題をどう解消すればよいのか? 考え抜いた結果、画像認識AIに活路を見出だしたものの、多くのベンダーから「天然水産物の画像認識は難しい」と尻込みされてしまう。しかし、それでも諦めなかった同社が「10%近い認識精度向上」を達成し、今後、人件費の大幅削減から在庫量の削減、商品出荷のリードタイム短縮など、サプライチェーンを大きく変えるほどの効果を目指せる方法とは?たらこ製造における「外観検査の精度」が長年の課題に

1974年に創業し、「博多の味やまや」「明太子のやまや」として愛され続けてきたやまやコミュニケーションズ。近年は「ドライ明太子」や料理の「だし調味料」などの土産物にも力を入れるほか、「博多もつ鍋やまや」をはじめとする外食、酒造・健康食品、農業などの事業を多角的に展開。世界的な和食ブームに乗って海外進出も積極的に進めており、現在は世界16カ国以上に流通チャネルを展開している。しかし、そんな同社にも長年解決できなかった課題があった。それは、製造工程における“外観検査の精度”の改善である。かつて辛子明太子などを製造する工場の工場長を務め、現在は同社のデジタル変革(DX)を主導しているプラント部 デジタル戦略室の浜野 潤一氏は次のように説明する。

「当社の辛子明太子の製造工程では、ロシアや米国で漁獲されたスケソウダラの卵(原卵)を仕入れて国内や海外にある一次加工の工場に搬送し、塩水に漬け込んだものを現地作業員が手作業で異物除去を行ってから『たらこ』にします。さらに、それらを贈答品用から加工用まで7段階のグレードに選別したのち冷凍して、国内にある二次加工工場に搬送し辛子明太子にしますが、たらこ製造工場における異物検査で除去すべき異物を適切に取り除けなかったりグレード判定に誤りがあったりすることで、後工程となる明太子づくりに影響が出てしまうことが長年の課題でした」(浜野氏)

サプライチェーン本部 プラント部

デジタル戦略室 室長

浜野 潤一氏

「異物」とは、魚介類に付着した微小な生物や、魚卵を包む腹膜の残渣などの繊維物を指す。一次加工工場における異物検査の精度は70%程度であり、残りは二次加工工場のベテラン作業員が検査・除去を行っていた。

しかし、近年は創業期から業務を支えてきたベテラン作業員の退職が続いており、全国的な働き手不足もあって、異物除去に人手を割く余裕はなくなってきている。加えて、国内でも海外でも人件費の上昇が続いており、たらこ製造ラインを海外に置くメリットが薄れつつあるという事情もあった。

これらの課題の解決手段として、同社が注目したのは「画像認識AI」だった。これを異物検査に使えないかと、国内大手ベンダーなどへ相談を始めるが、各社の反応はあまり良くなかった。

「どのベンダーも『不定形の生ものを画像認識させるのは非常に難しい』という返事でした。仮にできたとしても、AIの開発や学習などに多くのコストがかかるため、当社や明太子業界の事業規模では投資対効果が得られない、と判断されたようです」(浜野氏)

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!