- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

早大恩藏教授が解説、マーケティング最新トレンド「リキッド消費」「センサリー」とは

デジタル化が進み、人々の働き方や価値観が変化するとともに、新しい消費スタイルが色濃くなっている。消費行動の変化に合わせて、広告マーケティングに求められる役割もアップデートする必要がある。従来とは異なる新しい消費スタイルである「リキッド消費」を踏まえて、新マーケティング戦略にどう取り組むべきか、早稲田大学 商学学術院 教授の恩藏直人氏の見解を聞いた。所有ベースの「ソリッド消費」からアクセスベースの「リキッド消費」へ

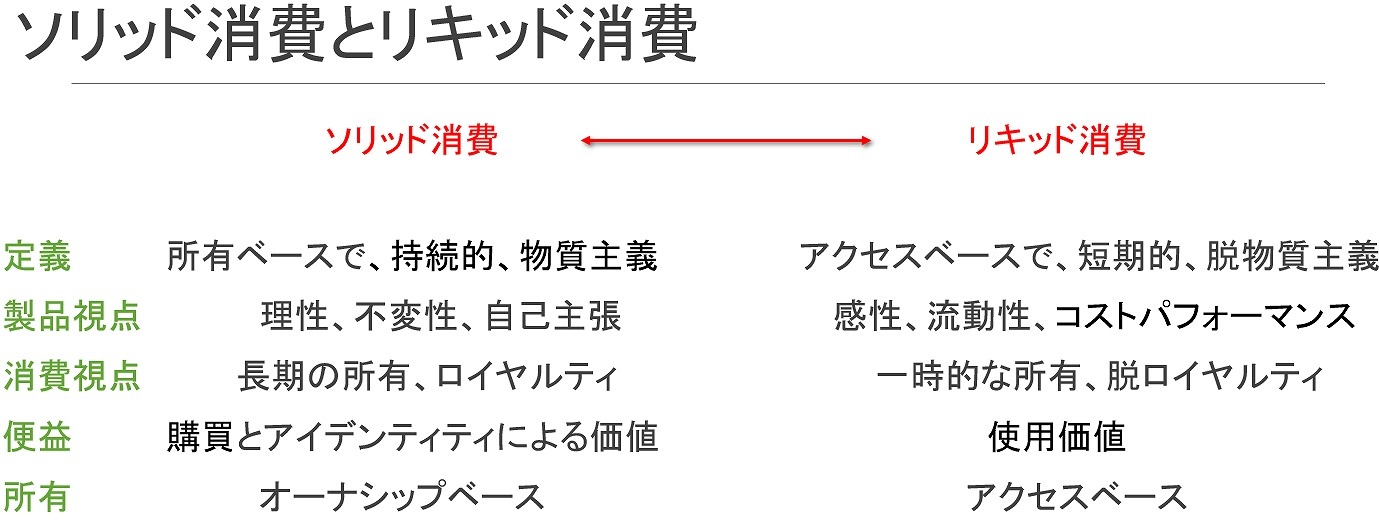

デジタル技術の進化とともに、シェアリングエコノミーやサブスクリプションといったサービスが一般的になった現代。新しい消費スタイルとして注目されている概念が「リキッド消費」だ。モノの所有を前提とする従来型の「ソリッド消費」と対比した、所有を前提としないアクセスベースの消費スタイルを指す。恩藏氏は「リキッド消費型の社会では、モノを所有する必要がなくなります。その結果、ソリッド消費時代に比べて消費者の選択肢が増えると同時に、より変化に富んだライフスタイルの実現が可能です」と説明する。

たとえば、高級バッグや高級時計など「高価格ゆえに所有することが難しかった製品」も気軽にレンタルやシェアできるなど、その対象範囲はますます広がっていくだろう。その結果、ブランドや製品の切り替えが容易になることで、ブランドとの関係性にも変化が見られているという。

恩藏氏は、新製品に対して消費者が抱く「期待」と「不安」の関係性の変化を表す研究結果を例に挙げつつ、従来型マーケティングとの違いを象徴する特に重要な3つのキーワードを解説した。以降で、詳しく見ていこう。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!