「作り直せ」に騙されるな!COBOL資産を“お荷物”から“競争力の源泉”に変える秘策

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

COBOLシステムが抱える「見えない負債」と忍び寄る「時限爆弾」

しかしその一方で、COBOLシステムの抱える課題に悩む企業も少なくない。

最も代表的な問題が「システムのブラックボックス化」である。長年の運用と世代交代の波に揉まれ、コードの内部構造を理解できる人材は減り、コードの理解や保守ができる人材が少なくなり、ソースと仕様書が乖離しているケースも少なくない。さらに「メインフレーム維持費の高騰」も企業にとって大きな負担だ。加えて「COBOLエンジニア不足」という構造的課題も重なり、レガシー資産を活用・統合してDXを進めたいというニーズと現実のギャップは広がっている。

さらに恐ろしいのは、国産メインフレームの生産終了が2030年に、そしてサポート終了が2035年に迫っていることだ。残り時間はわずか。この「デジタル時限爆弾」が作動すれば、企業活動そのものが麻痺しかねない。かといって、すべてを捨ててJavaなどで作り直せば良いという単純なものでもない。実際に、無謀なスクラップ&ビルドで数億円規模の大損失を被った企業の事例は枚挙にいとまがない。

このように今、IT部門のみならず経営陣も巻き込んだ「2030年問題」への対応が、避けて通れない経営課題となっている。求められるのは、貴重な既存のCOBOL資産を最大限に活かしながら、安心安全に未来へと橋渡しするための「現実的な戦略」なのである。

モダナイゼーションを阻む「時間・人材・リスク」の壁

こうした問題について、AMCソフトウェアジャパン(ロケットソフトウェア グループ) の大野 洋一氏は次のような見解を示す。

「システムがブラックボックス化している場合、スクラップ&ビルドによる再構築は現実的に困難です。大規模開発に踏み切れば期間が長期化し、失敗のリスクも跳ね上がります。企業にとってハイリスク・ハイリターンの賭けに出るよりも、既存資産を活用しながら確実にモダナイゼーションを進める道を選ぶのが安心・安全な解決策だと考えています」(大野氏)

加えてCOBOLエンジニアは高齢化が進み、スキル継承が十分に行われないまま引退するケースも多い。システムインテグレーター側でも対応が難しくなる場面が増えており、このままではDX推進に必要な基盤づくりが大きく制約されかねない。

今求められる「既存資産を活かし、段階的に最新環境へ移行する」という発想

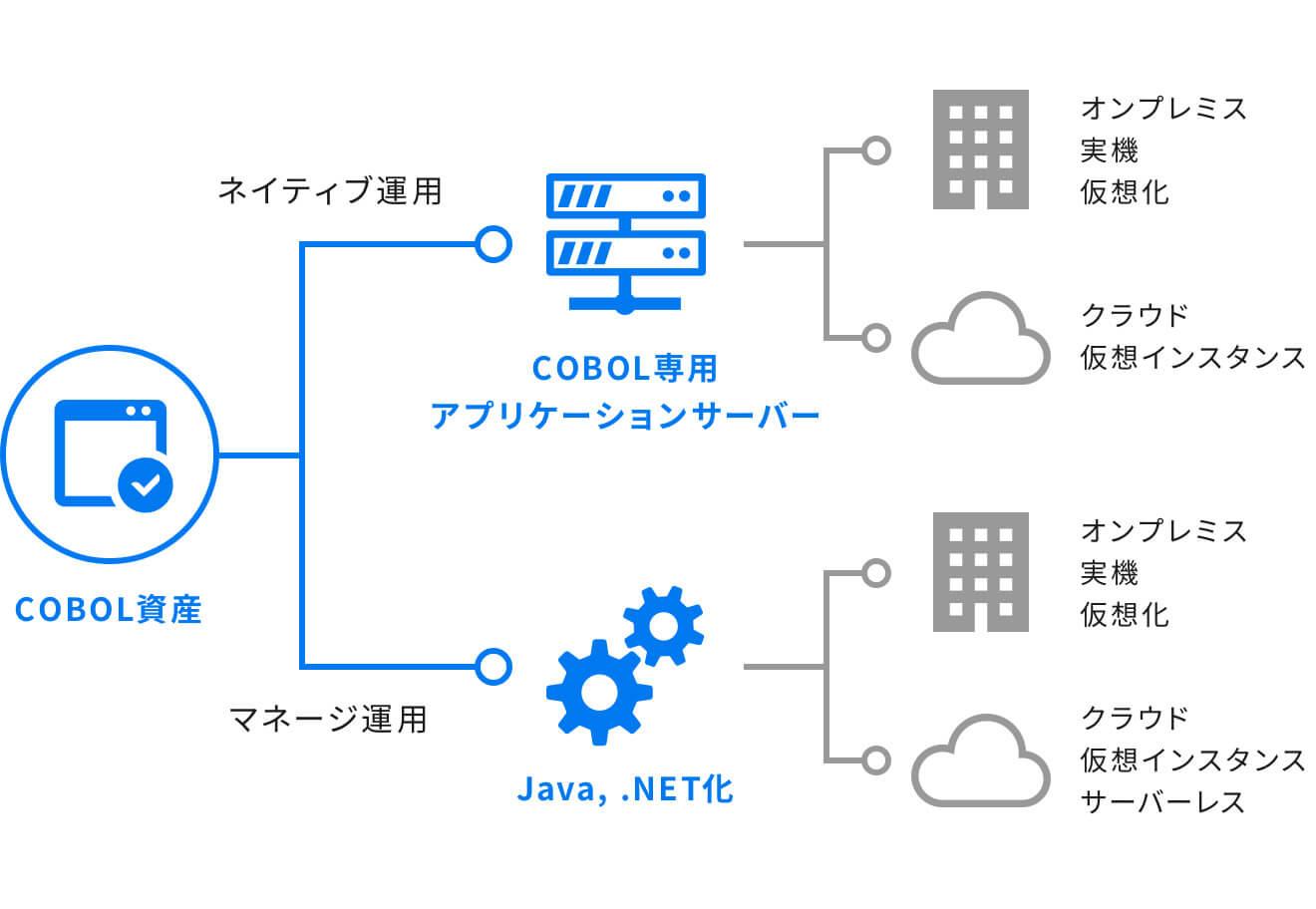

同社が中核に据えるのが「Visual COBOL」だ。これはCOBOL資産をそのまま活かしながらクラウド環境やAPI連携に対応し、将来を見据えた拡張性や柔軟性を確保できる統合開発環境である。

「クラウド環境で動作し、API連携にも対応できる仕組みを整えることは『Javaだから可能でCOBOLでは不可能』ということでは決してありません。当社のCOBOL統合開発環境である『Visual COBOL』であれば、生成AIをはじめ最新機能を取り込みながら継続的にバージョンアップしているため、既存のCOBOL資産を活かしつつ、将来を見据えた拡張性や柔軟性を実現できます」(大野氏)

Visual COBOLなら、古いプラットフォームの上で動いているCOBOLアプリケーションを捨てる必要はない。信頼性を維持したまま、クラウド対応やWeb化、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)といった現代的要件を満たすことができ、安全性やコスト効率の観点からもメリットが大きい。さらに、既存アプリケーションをAPI化し、クラウドや外部システムとのシームレスな統合を実現する。従来は閉じた環境で動いていた基幹システムを、クラウドサービスや外部アプリケーションと接続しやすいかたちへと段階的かつスムーズに進化させることができるだろう。

ブラックボックス化を解消しシステムを「見える化」

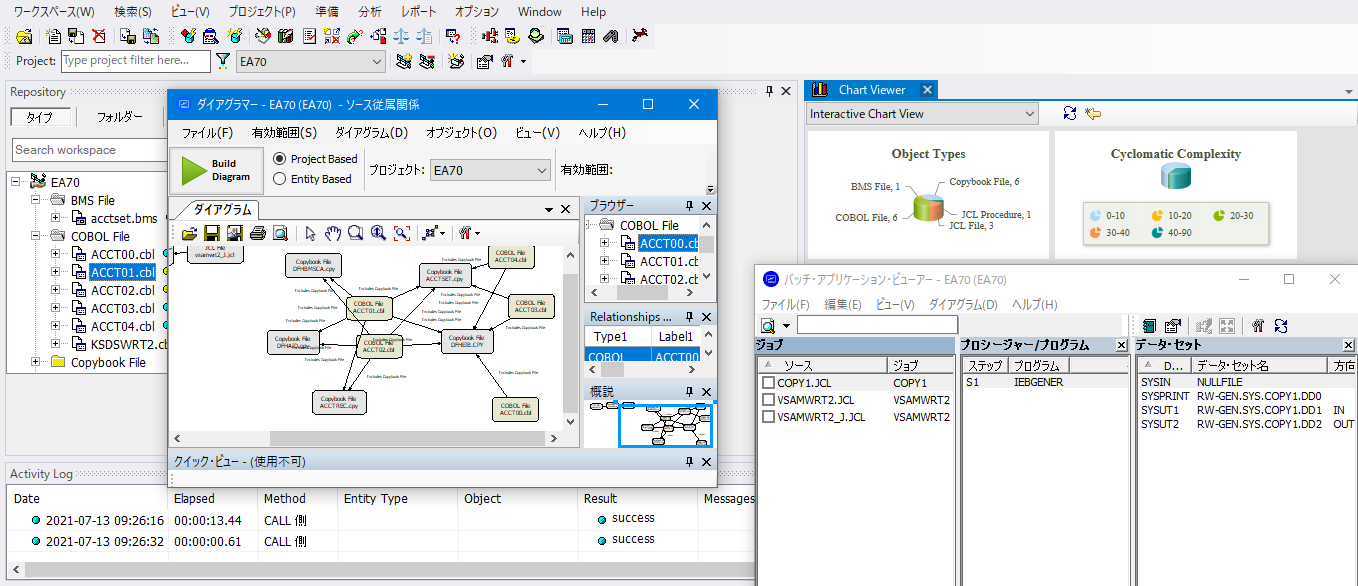

その代表格が「Enterprise Analyzer」である。これはCOBOLコードを解析・可視化し、依存関係や仕様を文書化できるツールだ。これにより長年の運用でブラックボックス化していたシステムを「見える化」でき、改修や保守の効率性を大幅に高められる。

「これまで何人も担当者が変わっていたとしても、システム全体を理解しやすくなり、保守や改修の効率性を高める効果があります」(大野氏)

さらに、不要なコードや依存関係を抽出して整理するリファクタリング機能も提供。複雑に絡み合った“スパゲッティ状態”のシステムでも移行前に健全性を取り戻すことができる。

こうしたツールにより、移行前にシステムの全体像を把握し、確実性の高いモダナイゼーションを進められる。さらにモダンIDE(統合開発環境)や自動化機能、最新のAI支援を取り込み、COBOLエンジニアが現代的な開発スタイルに適応できる環境も整備。

「高齢化による人材不足が進む中で、COBOLエンジニアを現役世代の開発者と同じフィールドに引き上げる環境を提供できることは、人材面の課題解決にも直結するはずです。さらに当社では、システムインテグレーターやユーザー企業のお客さまに向けて1日完結の研修コースなどを用意しており、スキル継承をサポートする取り組みも行っています」(大野氏)

生成AIも活用しエンジニア不足にも対応

「生成AIを使ってコードを解析・可視化することで、これまで以上にシステムの理解を容易にし、改修や移行前の検証を効率化できます」(大野氏)

また、エンジニア不足という深刻な課題に対しても、生成AIは有効だ。AIが開発や設計を強力に支援することで、既存のCOBOLエンジニアの生産性を高めると同時に、若手エンジニアでも既存資産を扱いやすい環境を実現するからである。

「国産メインフレームのサポート終了が迫る中でモダナイゼーションを進める企業にとって、生成AIは安全かつ迅速な移行を支える現実的なテクノロジーと言えます」(大野氏)

りそな銀行、日本政策金融公庫など多くの企業・組織で重ねた実績

また、日本政策金融公庫では、13台ものメインフレームで稼働していたCOBOLアプリケーションを可能な限り引き継ぎ、Visual COBOL*を活用してプライベートクラウド上に統合。2015年には大規模な「公庫全体最適化」プロジェクトを成功裏に完了し、年間維持コストの大幅削減、ベンダーロックインからの脱却、多岐にわたる業務効率化を実現した。その後も5~7年のサイクルでシステム更新を進めており、現在は3回目の刷新に向けた取り組みが進行している。

「こうした実績は、単に短期間で安全な移行を実現するだけでなく、将来にわたって持続可能な基幹システム運用を可能にするものです」(大野氏)

2030年問題を見据え、安心・安全に未来へつなぐために

「当社は、2030年に迫る国産メインフレームの生産終了問題に正面から対応できるソリューションを提供しています。お客さまが長年培ってきたCOBOL資産を安心・安全に使い続けていただくことが何より重要であり、そのために必要な技術とサポートを提供し続けることが私たちの使命なのです」(大野氏)

基幹システムは企業活動の根幹を支える存在であり、安易にスクラップ&ビルドに踏み切ることはできない。だからこそ、既存の強みを活かしながら最新環境へとつなぐ段階的なモダナイゼーションが現実的であり、同社のアプローチはその最適解と言えるだろう。

モダナイゼーション フォーラム 2025

~次世代ITにおけるレガシー資産の価値と進化~

https://www.sbbit.jp/eventinfo/86119