- 会員限定

- 2023/05/22 掲載

アディダス・ワークマンが消費者に選ばれる理由、考え抜かれた“在庫管理”の何が凄い?

【連載】現役サプライチェイナーが読み解く経済ニュース

『全図解 メーカーの仕事』(ダイヤモンド社)の著者4名によるグローバルSCM 推進ユニット「SCM4」でロジスティクスサービスのパートを担当。前職の物流会社では、新規物流事業の立上げからセンター長として現場マネジメントを行う。2018年に独立し、物流コンサルティング会社リンクスを創業。「物流からすべての企業を元気にする」をミッションに企業の物流戦略の見直しから物流改善、物流構築などに関わる。また、専門機関などで物流セミナーなどの講演活動を行う。日本オムニチャネル協会 物流ボードメンバー、JILS(日本ロジスティクス協会)物流管理士。

■連載『現役サプライチェイナーたちが読む経済ニュース』について

本連載は、150社以上のSCM実務家と議論してきた経歴を持つ需要予測のプロフェッショナルである山口雄大氏、ロジスティクス専門のコンサルティングファームを経営する小橋重信氏、日系消費財メーカーの経営企画室に勤務し、グローバルSCMの世界標準を主導するASCM (Association for Supply Chain Management)の国際資格のインストラクターも務める行本顕氏、大手外資系メーカーでSCMを担当し、同じくAPICSの資格を保有する泉啓介氏による共同連載。需要予測、ロジスティクス、世界標準のSCMの世界観と整理軸、外資系のSCMといったそれぞれの専門分野の目線から経済ニュースを読み解く。

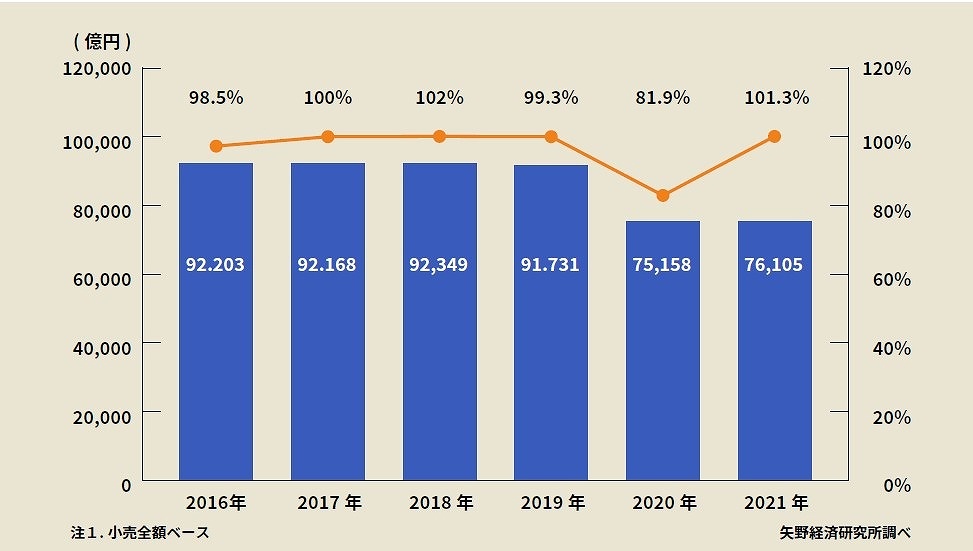

コロナ前から2割減? アパレル業界の現状

まずはアパレル業界の売上の推移を確認しておきたい。紳士服・洋品、婦人服・洋品、ベビー・子供服・洋品を合計した日本国内アパレル総小売市場規模を見ると、この業界は1990年の15兆円をピークに、10兆円以下まで縮小してきている。そうした中、コロナ禍による行動制限や店舗の一時閉鎖などもあり、コロナ禍前と比較しても20%弱減の約7兆5,000万円まで落ち込んでいる。その後、回復傾向にはあるものの、コロナ前の2019年の売上規模には到底届いていない状況である。

勝敗を分ける「購買体験」、出遅れる日本企業の現実

そうした状況下で売上を伸ばしたのがEC販売であり、この時期にリアル店舗からEC強化にシフトした企業が増えた。先進的なアパレル企業はEC強化だけでなく、リアル店舗との連動に取り組んでいる。そこではより良い顧客体験の実現に向け、ECサイト上でリアル店舗と同様のサービスの提供を目指している。たとえば、ショップスタッフへのコーディネートの相談や試着サービス、返品対応などをオンライン上でもできる機能の実現だ。

海外企業の事例でも、ラグジュアリーブランドのグッチやプラダは、店舗に実際に足を運べない顧客の試着需要にオンライン上で応えるため、バーチャル試着を可能にしている。このように厳しい状況の中でも売上を伸ばせた企業は消費者の求める購買体験を整備してきたのだ。

一方、日本のアパレル企業の多くは、リアル店舗とECの組み合わせ以前に、そもそもECに対して消極的だったと言える。当初、商品の肌触りやサイズ感などを重視するアパレル商品ではECへの期待値は低く、ECに取り組む企業は少なかった。しかし、ZOZOの成功などの影響もあり、徐々にECに取り組む企業が増えたが、それでもECはあくまで販売チャネルの1つという考え方が中心であった。

ここ数年、ECに注力する日本企業は増えたが、重視されていたのは、リアル店舗やECにおける購買体験の“質”ではなく“量”であった。具体的には、リアル店舗やECを含めた販売チャネルを増やせるだけ増やし、売上や規模拡大を重視した仕入れを行い、計画どおりに売れなければ値下げ販売に切り替え、それでも大量の在庫を残してしまう状況だが、値下げ販売をしても利益がでるよう製造原価は安く抑えられているから問題ない、という仕組みであった。こうして量を追求してきた結果、商品の同質化が進み、顧客離れにつながってしまったのだ。

このような“負のスパイラル”から抜け出せなくなっている企業は少なくない。今こそ、消費者が求める購買体験を整備する必要があるのかもしれない。ここからは、消費者がどのような購買体験を求めているのかを解説しつつ、そうした消費者ニーズに合った購買体験を提供するアディダス・ワークマンの事例を紹介する。

【次ページ】アディダス・ワークマンが消費者に選ばれる理由

物流管理・在庫管理・SCMのおすすめコンテンツ

物流管理・在庫管理・SCMの関連コンテンツ

PR

PR

PR