実践企業が語る「マルチクラウドの現実」、構成はどう決めた?出てきた課題は?

事例で解説!Azure と Oracle Cloud を相互接続

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

キーワードは「餅は餅屋」、クラウドはそれぞれの強みを組み合わせる時代へ

──新型コロナウイルスやデジタル・トランスフォーメーション(DX)など、企業がさまざまな課題に直面する中で、ITインフラに求められる変化についてどうお考えですか。

テクノロジー事業戦略統括

ビジネス推進本部

近藤 暁太氏

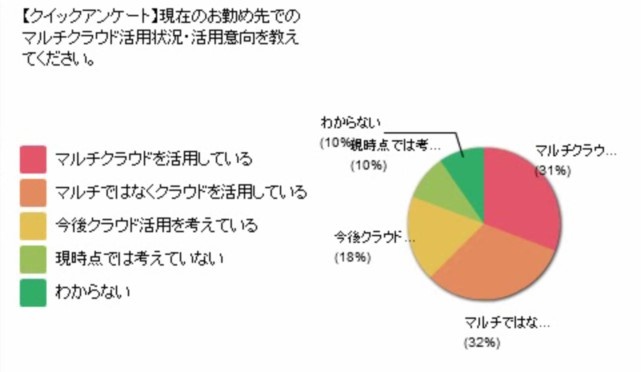

──複数のパブリッククラウドを組み合わせて使う「マルチクラウド」を活用する企業も増えてきました。その背景をどう見ていますか。

インフラソリューション本部

ビジネスコンサルティング部

田中 大地 氏

もう1つは「餅は餅屋」です。パブリッククラウドにも、それぞれ強み/弱みがあります。特定のクラウドに縛ってしまうことはかえって企業の利益を損なうことにもなりかねないので、適材適所でそれらを組み合わせてベストなものを使いたいと考える企業が増えてきたと思います。

近藤氏:特にオンプレミスのシステムをクラウドに移行するときは、それが顕著です。たとえばマイクロソフトのアプリケーションならMicrosoft Azureへの移行が容易なケースが多いでしょうし、オラクルのデータベースならOracle Cloudが適しています。各社のカラーを活かした使い分けで、それぞれの良いところを選ぶと、結果的に「マルチクラウド」になるのではないでしょうか。

マルチクラウドだからこそ解決できる課題とは?

──単一のクラウドでは解決が難しく、マルチクラウドであれば解決できることはありますか。・実践企業が語る「マルチクラウドだからこそ」のメリットは

・マルチクラウドを進める上で気づいた、3つの課題

・マルチクラウドの構成はどうやって決めたのか

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!