RPAの“真のメリット”を企業全体で享受するには? 「コツと留意点」を解説

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

RPA導入の現状

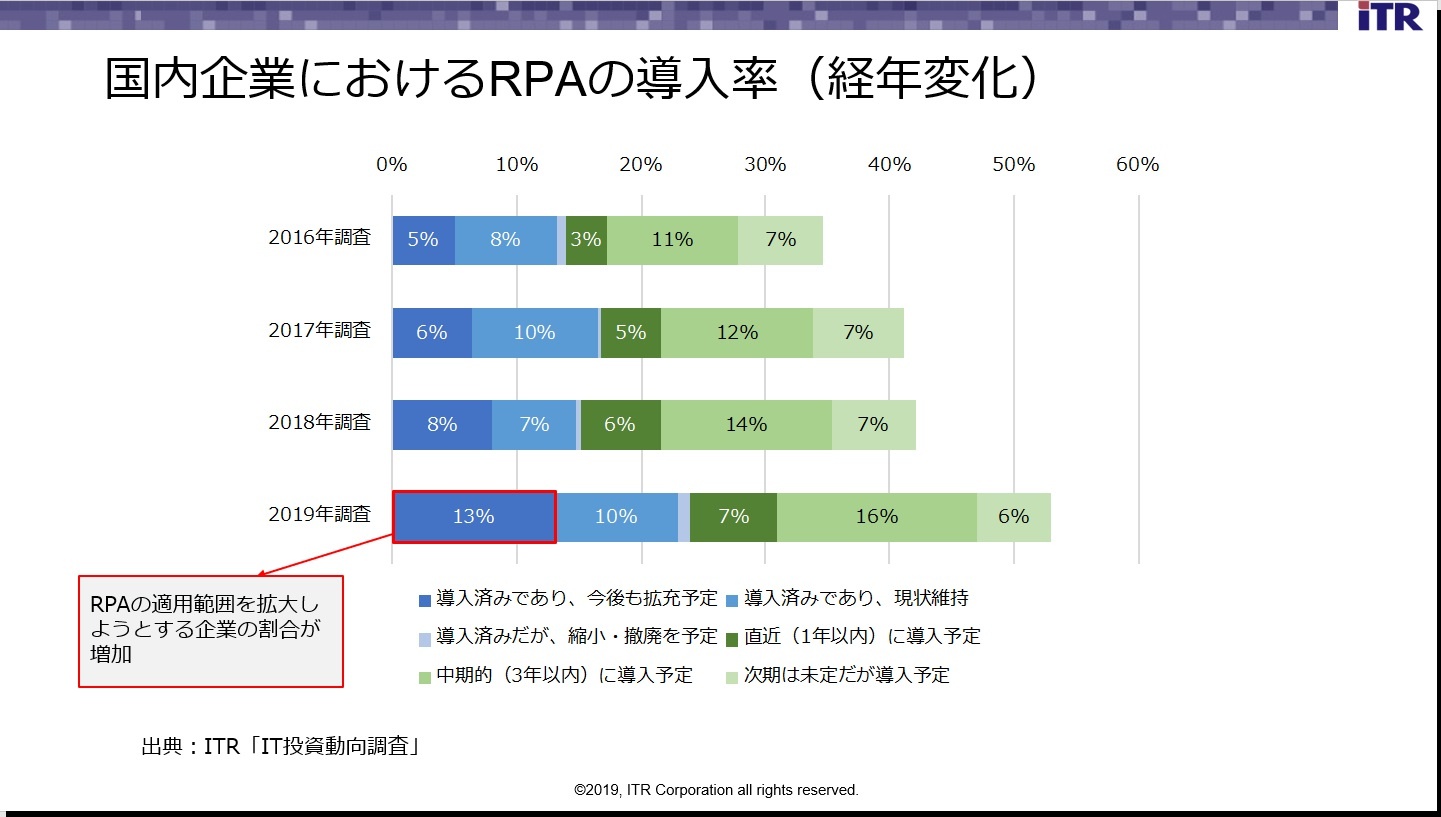

IT専門の調査・コンサルティング会社であるアイ・ティ・アール(以下、ITR)が2019年8月から9月にかけて実施した調査によると、2,800件以上の有効回答のうち24%がすでにRPAを導入しているという。前年同期の調査結果と比較し、10ポイント近い伸びだ。さらに「導入を検討している」と回答した企業を加えると、約53%に達する。ITRで取締役/シニア・アナリストを務める舘野真人氏は、「導入済みの企業のうち半数以上は適用範囲の拡大を目的にRPAへの投資額を増やす意向を示している。これに新規導入も加わり、市場全体が大きく伸びている」と現状を説明する。

オートメーション・エニウェア・ジャパン マーケティング統括 バイスプレジデント 白石肇氏も「大手企業を見ると導入状況はさらに高く、また導入企業の9割以上が、他部門への展開を検討している」と適用範囲の拡大を検討する企業が多いことを強調する。同社は、2003年設立時から自動化ソリューションを提供している米Automation Anywhereの日本法人だ。

「とりあえずスモールスタートで導入し、実際に一定の成果を上げている企業が大半だ。ただし、それ以降の全社的な展開や適用範囲の拡大に苦労している企業が多い」(白石氏)

では、なぜ全社的な展開や適用範囲の拡大に苦労するのか。舘野氏は、「RPAというツールの特殊性に一因がある」と指摘する。

コンピュータ操作をトレースして実行するツールは、以前から存在した。しかし、大規模/多目的に利用が検討されるようになった業務自動化ツールはRPAが最初である。RPAの特徴は、以前ははっきりと分かれていたシステムと人手の業務担当領域の境界線を曖昧にしたことだ。

したがって、これまで以上にIT部門(システム担当)と現場部門(人手)が密に連携して導入を進めていく必要性が出てくるが、そうした関係性が築けている企業は決して多くない。

もう1つ、苦労の原因になっているのが、RPAの価値を近視眼的に捉える人が多いことだ。単純に「人手で作業していたことをロボットに代行させる」だけではデスクトップ(すなわち個人レベル)の自動化に留まってしまう。

RPAを全社的な展開に、つまり適用範囲の拡大を実現するためには、業務プロセスとルールを棚卸して再定義する必要がある。どのように進めれば企業全体でRPAによる「自動化」の威力を感じながら、「全社展開」を進められるのだろうか。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!