ロケット開発事業のセキュリティ革新:インターステラテクノロジズがシスコのSASEを選んだ理由

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

「特に狙われやすい」航空宇宙業界のセキュリティ課題

宇宙産業はその業種ならではの特性がある。1つに、開発内容は国の安全保障にも関わるため、会社が保有する技術情報は決して漏れてはならず厳重に保護されなくてはならないということだ。

しかし、近年では企業を狙うサイバー攻撃は巧妙化・悪質化の一途をたどっている。閲覧するWebサイトにも、マルウェアの侵入につながる罠が巧妙に仕掛けられていることがあり、リテラシーが高い業界やユーザーでも被害に遭うリスクが高まっている。

「航空宇宙業界は機密性や秘匿性が高い情報を取り扱っており、サイバー攻撃で狙われやすい対象だと認識しています。そのため当社もセキュリティ対策を重視していますが、さらなる強化が必要だと感じていました」。こう語るのは、インターステラテクノロジズで情報システムを管理するコーポレート部 ICTグループ グループリーダーの山下泰弘氏だ。

もともと、同社の社内ネットワークは、国内主要4カ所を拠点間VPNで結び、インターネットへのアクセスは各拠点から直接行う構成となっていた。これに対して山下氏は、「インターネット接続はファイアウォールで防御していましたが、昨今のSaaS活用やリモートアクセスが拡大する状況下では、境界型防御に依存するのではなく、ネットワーク全体を包括的に保護する基盤を構築するべきだと考えました」と振り返る。

また、同社は今後の事業拡大に伴い、人員の増加や拠点開設も見込まれ、その中ではネットワークの効率的な運用管理も課題となる。ネットワーク機器は拠点によって一部異なるものが採用されているため、このような環境ではネットワーク全体の状況をタイムリーに把握しづらく、万が一サイバー攻撃を受けた場合の対処に遅れが生じる恐れもある。また、管理者のスキル獲得に時間を要することも課題であったという。

Cisco Secure Connectでセキュリティ対策の高度化とシンプルな運用を両立

その結果、同社が選んだのがシスコシステムズのソリューションだ。SD-WAN機能を提供する「Cisco Meraki MX」とSSE(Security Service Edge)機能を提供する「Cisco Secure Connect」を採用することで「Meraki SASE」を実現。これにより、高度なセキュアWebゲートウェイやマルウェア検出機能はもちろんのこと、リモートアクセスやゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA)など、多彩なセキュリティ機能やネットワーク機能を強化できる。各拠点では新規導入した回線上に Cisco Meraki MXを設置してネットワーク環境を刷新している。

山下氏は、同ソリューションの選定理由として、管理の容易さやセキュリティの高さ、価格優位性などを挙げる。

「オンプレミスの機器によるVPNはもし脆弱性が発生した場合、手動でのファームウェアアップデート対応などが必要ですが、クラウド型のソリューションならばそれが自動で行われます。エージェントが不要で管理しやすい製品はほかにもありますが、一部の通信をオフロードすることなく、各拠点にCisco Meraki MXを1台置くだけで拠点からのパケットを一元的に全数検査できるところがCisco Secure Connectの利点です」(山下氏)

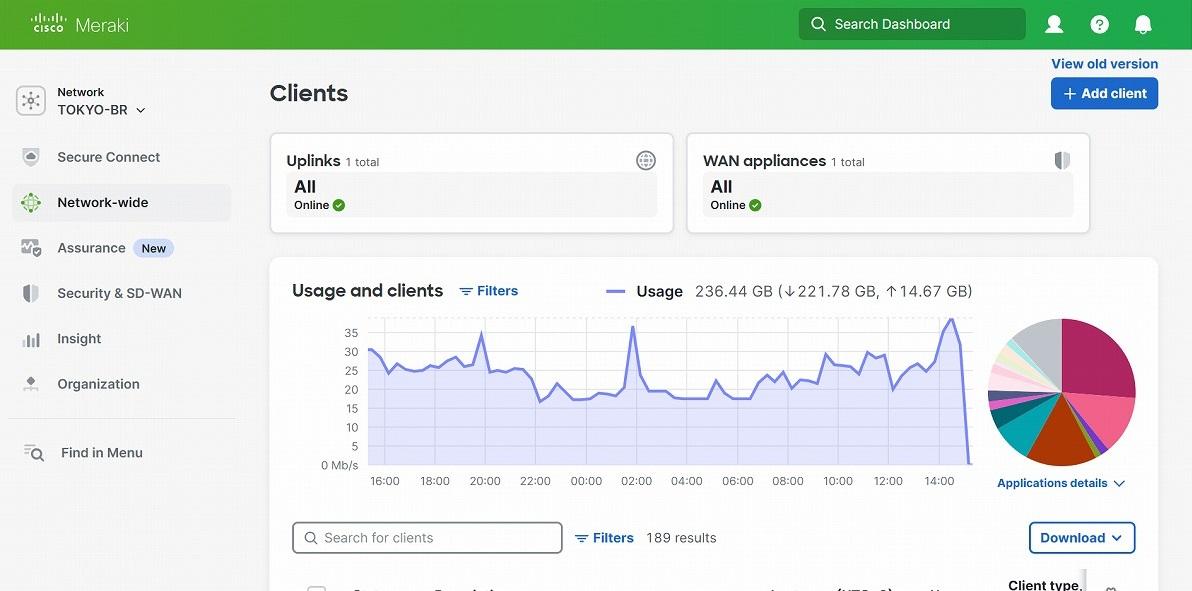

また、直感的なGUIや、統一されたダッシュボードでSASEを管理できるという運用しやすさを考慮した設計も、Cisco Secure Connectの強みの1つだ。

「1つの画面上で全社のセキュリティおよびネットワークの状態を一元的に把握でき、拠点ごとの詳細な分析やポリシー定義などの管理も可能です。拠点数が多い組織においては利便性が高いソリューションだと思います」(山下氏)

さらに「Meraki SASE」では、ネットワークとセキュリティが統合されているからこそ、ネットワーク管理者にとっての安心感と業務効率向上につながる機能が提供できる。

たとえばもしユーザーがWebサイト上でマルウェアを拡散するファイルへアクセスしてしまった場合、ブロックすると同時に詳細なログを残せる。管理者は詳細な情報を統一された管理ダッシュボードから確認して当該の端末とユーザーを特定し、どのような操作が行われていたのかを聞き取った上で次の対策へとつなげることが可能だ。

既存のUTM(統合脅威管理)でも脅威の検知は可能だが、SASEよりも管理対象が狭く、ネットワークのトラブルを把握するためには別途ルータの管理画面を利用してログを確認するなどの作業を行わなければならない。Cisco Secure Connectを導入することで、このような手間や時間を削減することができる。

トラブルシュートに要する時間が短縮可能に

「ネットワークの切り替えを伴う作業でしたが、想定したよりもスムーズに導入を進められました。そこでは Cisco Meraki MXの操作しやすく視覚的にもわかりやすい管理ダッシュボードも役立ちました」と山下氏は振り返る。

導入後のネットワーク環境は安定した運用が続いている。現在では各拠点からのインターネット接続はCisco Secure Connectを介すことで安全性を向上させ、脅威への対応において安心感を向上させることができているという。また、ネットワーク上のトラブルやその兆候を広い範囲でいち早く検知できる仕組みが整ったことで、ネットワークの安定性向上にもつながっている。

一方で、運用における管理ダッシュボードの利用においても、選定時に期待したとおりの効果を実感していると山下氏は語る。

「Cisco MerakiやCisco Secure Connectがあれば、複数の管理ツールを使い分けることなく各拠点を一元管理できます。メーカーによって異なるコマンド体系を覚える必要もありません。そのため短期間でのスキル習得が可能になり、管理者によって対応できることのばらつきも解消できます。まだトラブルというほどの事象は発生していないのですが、トラブルシュートにかかる時間が短縮されることで、たとえば、今後通信速度低下時の原因特定と復旧は容易になるでしょう」(山下氏)

さらに、Cisco Secure Connectはクラウドサービスであるため、柔軟な拡張性をもたらし、これは今後の業容拡大などに追従しやすくなるという点で大きなメリットをもたらしている。

「管理ダッシュボードでは対象の拠点を瞬時に切り替えられるので、拠点が増えれば増えるほど管理のしやすさを実感できる製品だと思います。また、サイジングも大きく簡素化されます。オンプレミスのVPN機器は利用者数の増加に合わせてスペックの増強を検討しなければなりませんが、今後の拠点追加についてはCisco Meraki MXを設置し、ユーザー数が増えた場合にはCisco Secure Connectのライセンスを追加することで対応が可能です」と山下氏は話す。

また、今回のネットワークの再構築に伴って速度や安定性も向上している。こうしたユーザーの業務効率や体験の向上も、Meraki SASEの導入によって得た副次的な効果だ。

絶え間なくセキュリティの向上に取り組む

最後に山下氏は、「Cisco MerakiやCisco Secure Connectをセキュリティの基盤の中心的な存在に位置づけ、今後もサイバー攻撃の事情や当社の事業環境に合わせて各種セキュリティソリューションを追加し、多層防御をより強固なものにしていきます」と語った。

https://www.cisco.com/site/jp/ja/solutions/small-business/security/index.html