「用途が限定的」は過去のもの? 欧米が導入に積極的なワケ

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

欧米の製造業と大きく違う日本の「3Dプリンタ」の取り組み

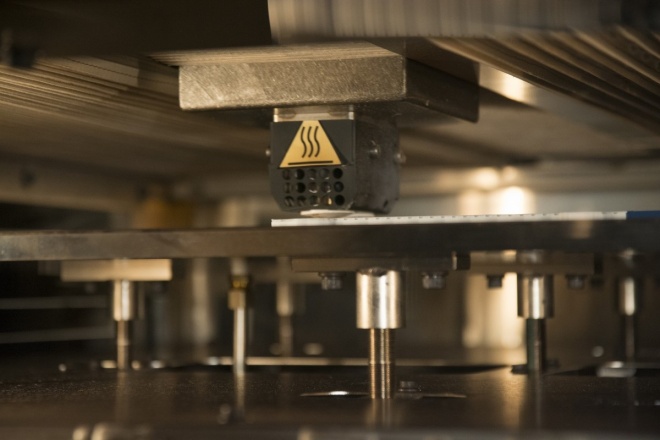

日本国内の多くの製造業では、少子高齢化を起因とする働き手不足、サプライチェーンの分断、ベテラン社員が持つノウハウ・スキルの伝承、市場への早期投入やリードタイムの短縮、地球環境問題やSDGsへの取り組みなど、さまざまな課題に直面している。これらの課題を解決する強力なツールになり得るのが「工業用3Dプリンタ」だ。導入する機種によって異なるが、付帯設備不要のタイプなら、装置を水平における場所さえあれば比較的容易に設置可能であり、複雑な形状のものでも耐熱性や機械強度に優れた樹脂で、高精度な造形ができる。

工業用3Dプリンタを上手に活用することで、企業は利益の追求や製造コストの削減、リスクの低減、業務の平準化、開発競争力の強化などが可能になる。性能自体も年々向上しており、対応する材料の種類もますます拡大している。

実際、すでに欧米をはじめとする製造業では、樹脂系3Dプリンタによる最終製品生産の活用が広まっている一方で、日本国内では、いまだに試作・プロトタイプ用途での活用にとどまっていることが多く、そもそも3Dプリンタ自体を導入していないケースも珍しくない。

この圧倒的な差は、なぜ生まれてしまったのだろうか。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!