- 会員限定

- 2025/04/23 掲載

巷に広がる「自動車整備」への不満…業界が結構ヤバい? 整備士減少「2つの原因」

連載:「日本の物流現場から」

Pavism 代表。元トラックドライバーでありながら、IBMグループでWebビジネスを手がけてきたという異色の経歴を持つ。現在は、物流業界を中心に、Webサイト制作、ライティング、コンサルティングなどを手がける。メルマガ『秋元通信』では、物流、ITから、人材教育、街歩きまで幅広い記事を執筆し、月二回数千名の読者に配信している。

整備業界の「危機的すぎる」現状

自動車整備白書(2024年版)などから、自動車整備業界の現状をひも解こう。- 整備売上高は6兆2,561億円で対前年比5.9%増(3年連続の増加)

- 事業場の数は9万2384で対前年比0.6%増(3年連続の増加)

- 整備関係従業員数は56万2869人で対前年比1.5%増(7年連続の増加)

一見、堅調に成長しているように見える整備業界だが、「人」を軸に眺めると、問題が浮き彫りになってくる。

- 従業員数が5人以下の事業場が約6割、従業員数10人以下だと約8割という、中小零細企業が圧倒的多数を占めていること

- 整備要員(注1)の平均年齢は47.4歳で前年比0.2歳上昇(8年連続の上昇) 業態別では専業・兼業(注2)が51.9歳、ディーラーが37.3歳

さらに、以下のデータからは、整備業界の危うさが見えてくる。

- 整備要員の数は増えているものの、整備士として働く人の数は過去10年で約7000人、割合にして2%強と少しずつ減っている。

- 自動車整備専門学校の入学者数は、過去18年で約47%減少している。少子高齢化に伴う高校卒業者の減少は約21%だから、少子化の倍以上のペースで減少していることになる。

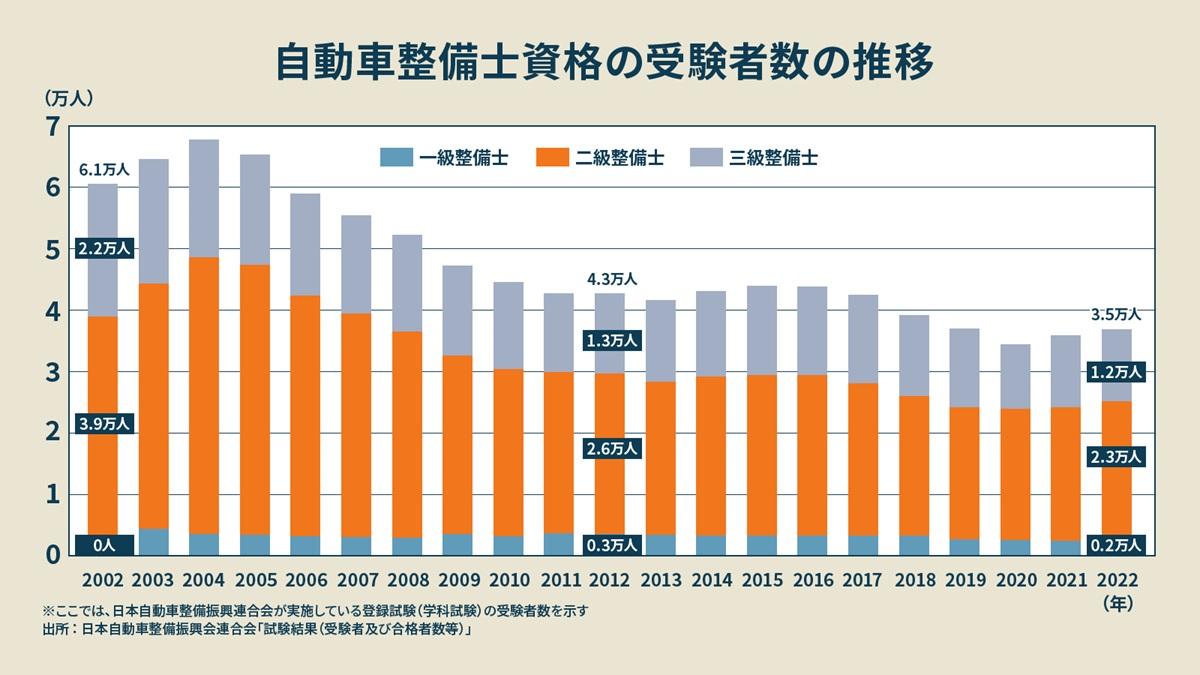

- 自動車整備士資格の受験者数は、2004年以降ずっと減少傾向にある(図)。

さらに付け加えると、整備士になるための専修学校(自動車整備科)は、2023年度入学定員1万1014人に対し、入学者数は6840人にとどまり、定員に対する入学者の割合は6割程度であった。このままでは、経営が立ち行かなくなり閉校する学校も増加する。結果「整備士になりたいが、学校が近隣に存在しない」といった課題が顕在化することも考えられる。

ではなぜ整備士が減っているのか? カーリースやメンテナンス受託事業などを行うナルネットコミュニケーションズ(愛知県春日井市)のサービス支援部 部長 田中 伸明氏の話を基に考察する。 【次ページ】整備士が減少している「2つの原因」

自動車・モビリティのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR