- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

ミスミ常務に聞くDX、「2兆円の経済損失」を防ぐ製造業の生産性改革とは

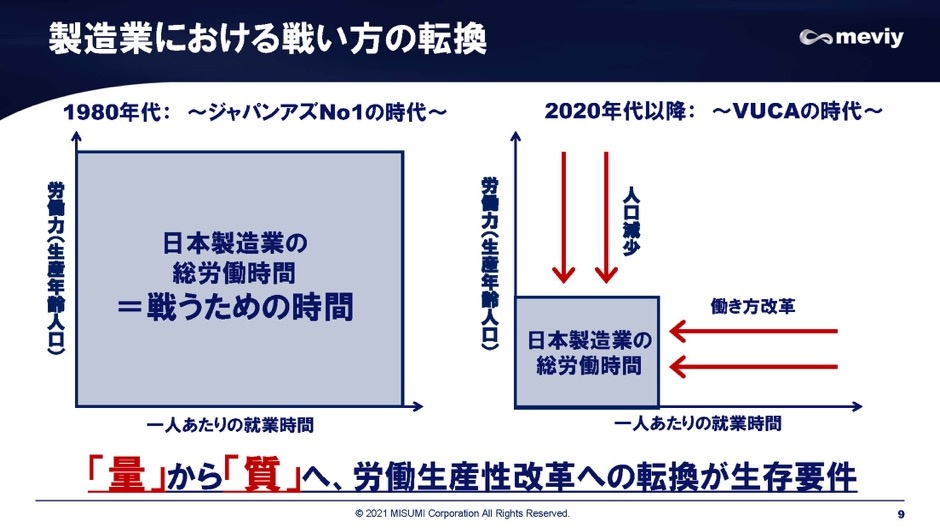

日本の基幹産業である製造業は、依然として高い国際競争力を誇るが、一方で、労働生産性は低く、さらに労働力の減少という課題も深刻化している。労働生産性改善は急務であるが、従来までの現場の改善活動だけでは限界がある。こうした現状を打開するべく改革に立ち上がったある企業がいる。グローバル顧客基盤33万社の製造現場を支える機械部品メーカー、ミスミグループ本社だ。顧客の生産性を抜本的に変えた同社のデジタルトランスフォーメーション(DX)について、常務執行役員 ID企業体社長の吉田 光伸氏に聞いた。製造業に求められる「戦い方の転換」

経済産業省の「ものづくり白書(2019年版)」によると、世界シェアで6割以上を誇る日本製品は270ある。これは、米国の2倍、中国の5倍だ。日本の基幹産業である製造業は高い国際競争力を誇っていることを示している。一方で、労働生産性の観点で見るとどうか。1990年代は首位を誇ったものの、下落の一途をたどっており、現在ではOECD加盟国上位15カ国の圏外になってしまっている。また、製造業を取り巻く環境も厳しさを増している。労働人口の先細りにどう対応していくかは、非常に大きな課題である。働き方改革関連法によって、月45時間以上の残業が禁止された影響も大きい。企業によっては、これまでは何とか残業でこなしてきた仕事も断らざるを得ないというケースも出ている。「人手不足」と「時間不足」の2つは、製造業における大きな経営課題だ。

世界最大級の品揃えを誇る機械部品メーカーのミスミグループ本社で、常務執行役員 ID企業体 社長を務める吉田 光伸氏は、「こうした中で求められる労働生産性の向上は、『カイゼン』のレベルでは不十分です。製造業における戦い方を転換していくフェーズに来ているといえるでしょう」と指摘する。

製造業はこれまで、「量」で戦っていたが、「戦うための時間」が縮小し続けており、少ない時間でいかに付加価値を最大化していくかが問われている。

製造業における労働生産性改革のためには、まず、生産性向上を阻む構造的な課題を明らかにしなければならない。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!