想定外だらけで調整地獄…疲弊したサプライチェーン担当者の不満はAIで救えるのか?

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

毎年のように起きる異常事態…対応に苦慮する現場の実態

加えてサイバー攻撃も深刻な問題だ。つい最近も、大手飲料メーカーやオフィス用品の大手EC企業がランサムウェアの攻撃を受けて商品の出荷停止に陥るなど、深刻な被害が起きている。このように、かつては10年に1度起きるかどうかといった異常事態がほぼ毎年のように起きる時代に、我々は生きているのだ。

当然、企業活動への影響も大きい。特に大きな影響を受けるのがサプライチェーンだ。たとえば、工場や倉庫が地震や集中豪雨で被害を受けたら、それだけで製品の流れはストップしてしまう。そうしたトラブルに伴い、生産遅延、品質問題、物流の遅れなどが起きれば、社内の担当者はさまざまなところから関係するデータを集め、分析し、対策を考え、実行に移す。それが一段落したと思ったら、次の問題が発生し、また同じことが繰り返される。

前述のように異常事態が常態化した今、サプライチェーン部門の業務の80%は、こうしたイレギュラー対応に費やされていると言われる。そうした中、サプライチェーンに関わる多くの業務担当者は、疲弊しきっているのが現実だ。この状態を放置したら、いずれサプライチェーンは崩壊し、多くの企業は深刻な事態に陥るだろう。それではどうすれば良いのか。

なぜ属人的な業務や人海戦術に頼らざるをえない?

コンサルティング事業本部

山岡史法氏

「たとえば、突然、ある金属の輸出規制がかかったとしたら、担当者はさまざま部門や社外のパートナーに問い合わせ、対応を迫られます。こうしたイレギュラーな対応をするかたわらで定常業務をこなしているのが、多くのサプライチェーン担当者の実態です」(山岡氏)

さらに山岡氏は、担当者を苦しめる「レポーティング」についても次のように述べる。

「問題が起きると、経営陣は詳細を知るためにレポートを求めます。日本企業は特に細かいレポートを求めることが多いと思います。そのために、担当者は現場対応をしつつ、各部門、各サプライヤーに問い合わせて情報をかき集めてレポートを作成します。そして、それが終わったころには、また次の問題が起きるのです」(山岡氏)

もちろん、多くの企業はサプライチェーン管理(SCM)の各種ソリューションを導入しているだろう。しかし、既存のソリューションでは対応しきれなくなっていると、日本IBM コンサルティング事業本部の吉澤武朗氏は次のように説明する。

コンサルティング事業本部

吉澤武朗氏

「現在のSCMソリューションには、計画を立てる計画系と実行を支援する実行系があります。しかし、現在のように異常事態が常態化すると、計画系と実行系のあいだに分断が生まれてしまうのが現実です。計画を立ててもすぐに“ズレ”が生じ、それが実行にも影響を与えますが、計画を見直すことは簡単ではありません。多くの企業では、この分断を特定の人物に頼る属人化された業務や人海戦術で何とかしているのが実態です」(吉澤氏)

しかし、この問題は、あるテクノロジーによって解決できる可能性が見えてきた。それがAIだ。そして、サプライチェーン管理にいち早くAIを導入したのがIBMであり、その成果として発表されたソリューションが「Supply Chain Ensemble(サプライチェーン・アンサンブル)」である。

AIで意思決定を支援してサプライチェーンの根本問題を解決

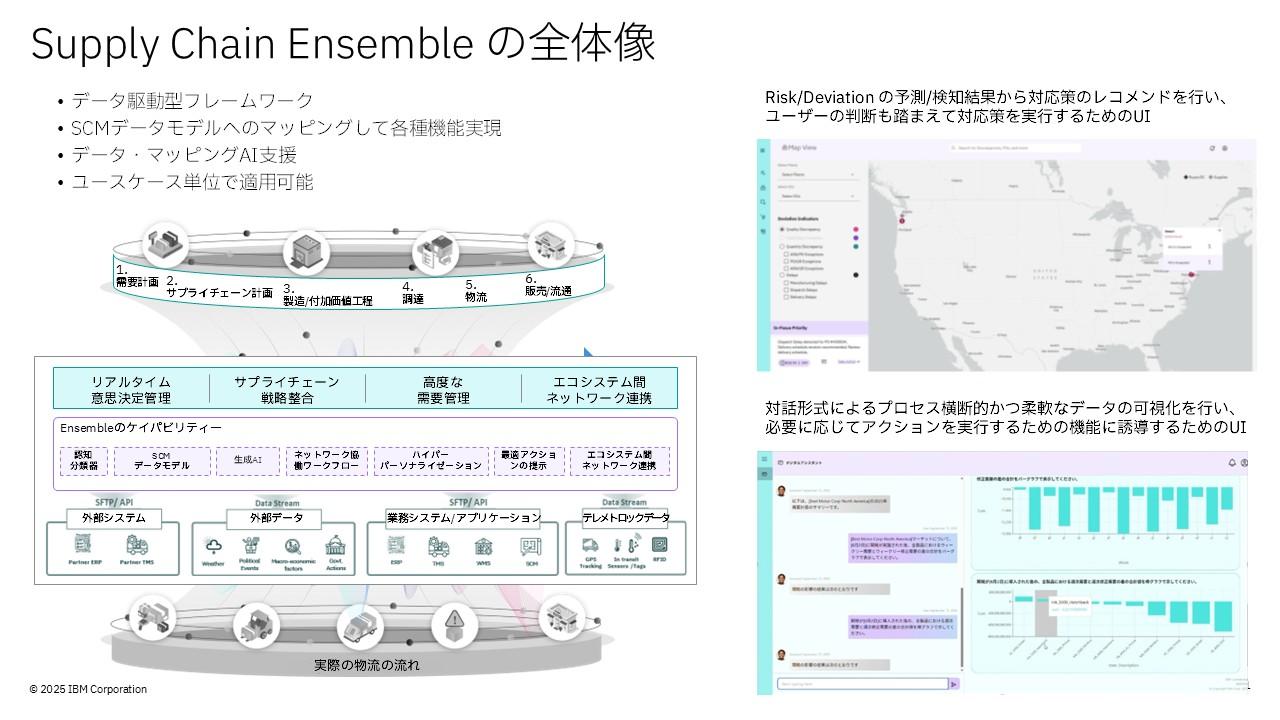

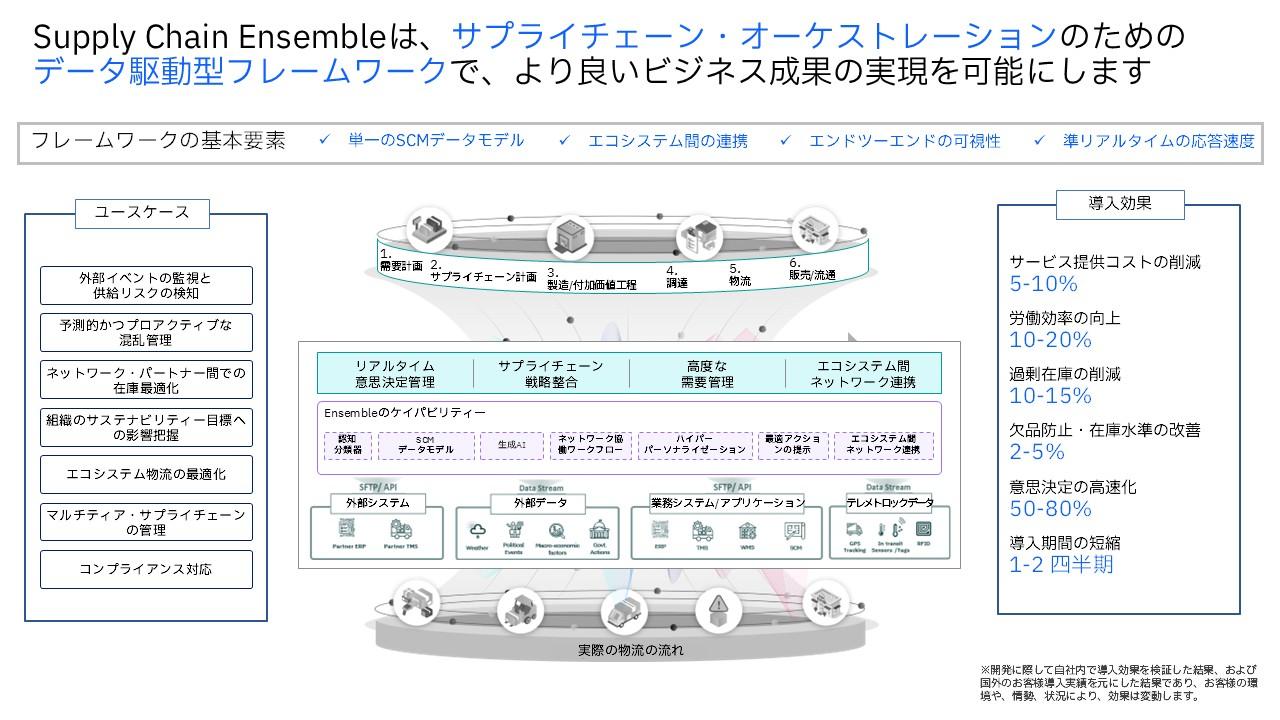

「サプライチェーンで何か問題が発生したら、担当者は情報を集め、評価し、対応策を作ります。Supply Chain Ensembleは、AIを活用してその作業を圧倒的に削減し、人にしかできない意思決定を支援するソリューションです」(山岡氏)

先に「サプライチェーン業務の80%はイレギュラー対応」と述べたが、その大半をAIで代替することで、担当者は本来の仕事である意思決定に注力できるようになる。

具体的に提供される機能は大きく2つだ。1つは、サプライチェーン上のさまざまなシステムからデータを収集・分析し、問題を発見した上で対策をレコメンドする機能だ。

「たとえば、配送の遅延を予測してその根拠を示したり、サプライヤーの変更を提案したりしてくれます。従来であれば、問題の把握や原因の追求に時間がかかって対策が後手に回っていたのが、先回りして対応することで、問題を事前に予防・回避することが可能になります」(吉澤氏)

もう1つの機能が、対話形式によるプロセス横断でのテータ可視化である。たとえば、トランプ関税のような突発的なイベントが起きたとき、「新しい関税率が適用された後の全製品における週次需要と週次修正需要の差の合計値を棒グラフで示してください」といった問い合わせを行い、すぐに結果を得ることができる。

なお、Supply Chain Ensembleの基本的な仕組みは、サプライチェーン上に存在するさまざまなシステムからデータを収集して、AIを使って横断的に分析することだ。この仕組みを実現する上で重要だったのが、データをマッピングするAIだったと、山岡氏は次のように説明する。

「データの構造はシステムによって異なるため、サプライチェーン上のさまざまなシステムのデータを収集・集約することは簡単ではありません。しかし、我々が持つデータマッピングAIによって、システムごとに異なるデータ構造を自動で学習してデータを変換できるようになりました。これが大きなブレイクスルーになったのです」(山岡氏)

意思決定を50~80%高速化、10年に及ぶ取り組みで得られた技術・ノウハウを集約

たとえば、2016年頃には、すでにWatsonなどのAI技術を活用した「コグニティブ・サプライチェーン」(注1)の構想を持っていた。そして2022年7月には、世界初のコグニティブ・サプライチェーンを構築したと発表している。これは、IBM自身が自らのサプライチェーンをAI等の技術で変革したことを公にしたものだ。その結果、コロナ禍でも100%の注文処理率を維持できたという。

「Supply Chain Ensembleは、こうしたIBMの長年に渡る自社や他社のサプライチェーン変革の取り組みで得られた技術やノウハウを集約したソリューションです。新しいソリューションではありますが、これまでの取り組みから確実に効果を得られることが確認されています」(吉澤氏)

その効果として、IBMでは次のような数値を公表している。

なお、導入にあたっては、IBMのコンサルティングチームが事前に十分なヒアリングを行うと、山岡氏は次のように説明する。

「お客さまの課題を特定した後、課題解決にSupply Chain Ensembleが最適だと判断すれば、ご提案することになります。その際には、部分的な導入も可能です。全社のデータを統一するのは簡単ではありませんので、できるところから導入して成果を出し、徐々に拡大していく現実的にアプローチもとれます。導入から実際に成果が出るところまで支援させていただきますので、安心してご相談ください」(山岡氏)

いまは、ネットで注文したら翌日に商品が届くのが"当たり前"だ。しかし、その当たり前を支えているサプライチェーンは、我々が思っている以上に"脆い"。いまは、その"脆さ"を人手で何とか繕っている状態だ。Supply Chain Ensembleであれば、この問題を根本的に解決し、強靱で柔軟なサプライチェーンを取り戻せるだろう。興味があれば、ぜひIBMにご相談いただきたい。

https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/supply-chain

AI活用で「生産性」を新たなレベルへ

https://www.ibm.com/jp-ja/campaign/ai-productivity