今さら聞けない「コンテナ」基礎知識。Docker、Kubernetesは?OpenShiftの活用法も

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

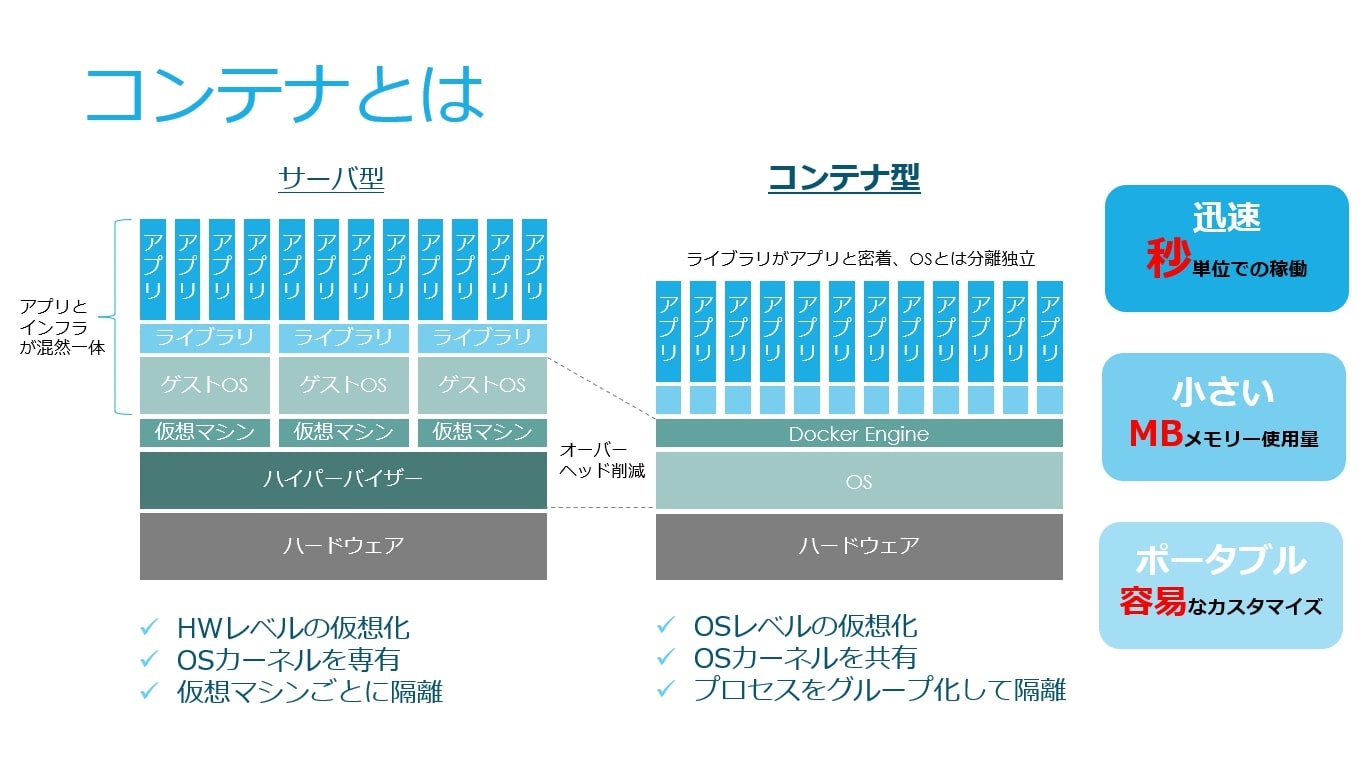

「コンテナ」は、アプリとインフラを分離させた画期的な技術

1960年代のメインフレームから始まったコンピュータの歴史では、OSとアプリケーションは常にサーバという枠の中で動いていた。サーバ仮想化においても、サーバという枠組みそのものが仮想化されただけで、その基本構造は変わらなかった。それが「コンテナ」の登場で大きく変わった。数十年のコンピュータの歴史の中で、初めてアプリケーションとインフラが分離するという、画期的な出来事が起きたのである。

従来のサーバ型の仕組みでは、アプリケーションが稼働するには、OSと一体化したライブラリを利用する必要があった。一方のコンテナでは、オープンソースソフトウェア(OSS)である「Docker」によりライブラリはOSから切り離され、アプリケーションと一体化している。ライブラリと一体化したアプリケーションは「コンテナ」という単位でプロセスとして動く。このため、起動が非常に高速で、メモリ使用量も小さく、Dockerが動いていればOSのバージョンが異なっても稼働する。

コンテナによって、開発者はOS以下のインフラから解放され、さまざまな開発用ツールを瞬時に起動し、バージョンの異なるアプリケーションを併存させて開発可能になった。

- ・開発者の世界にとどまらないコンテナの可能性

- ・「Kubernetes」「OpenShift」が必要になった背景

- ・KubernetesとOpenShift、その違いは?

- ・OpenShift導入・構築のポイントはネットワーク

- ・コンテナ導入により従来の運用見直しも不可欠

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!