- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

DevOpsの要、コンテナ構築の盲点とは?見落としがちな「ストレージ」問題

現在の企業ITにとって、仮想化は不可欠な技術だ。サーバからストレージ、ネットワーク……等々、さまざまなITリソースが仮想化され、ハードウェアの有効活用やコスト削減、ITシステムの柔軟な運用等に貢献している。その仮想化技術において、次のメインストリームになると考えられているのが「コンテナ」だ。ただしそこには、事前に検討しないと後々困る、見落としがちなポイントが存在する。コンテナプラットフォームが求められる理由と構築前に忘れがちな○○の検討

仮想化技術は、いまやITインフラに不可欠なテクノロジーだ。その仮想化技術でいま最も注目され、今後の主流になると考えられているのが「コンテナ」である。

SI技術本部

ソリューションアーキテクト課

上級係長

鈴木 圭介 氏

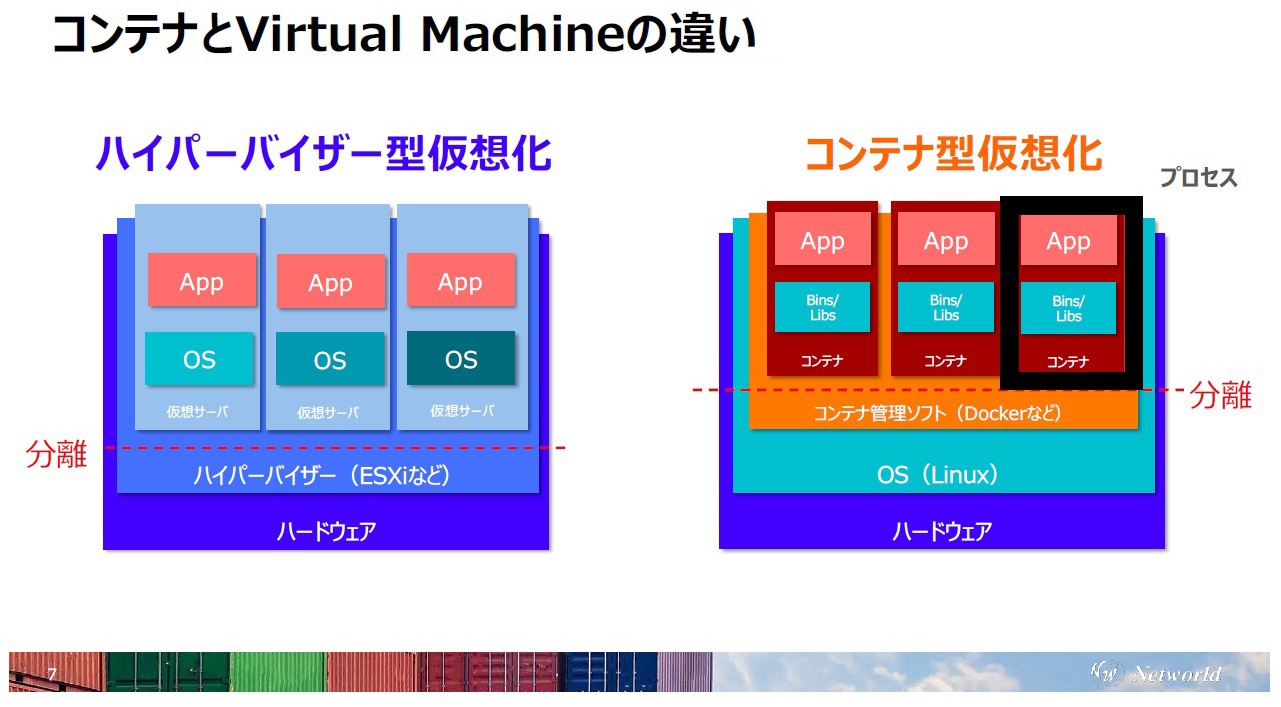

一般的なハイパーバイザ型仮想化では、VMware ESXiなどのハイパーバイザ上に複数の仮想サーバを立てる。一方のコンテナは、OS上にコンテナ管理ソフトを入れ、その上でコンテナが独立したプロセスとして動く。アプリケーションおよびアプリケーションに必要な部品はコンテナに閉じ込められるので、コンテナ実行環境があればどこでもアプリケーションを動かせる。

「バージョンや種類の異なるアプリケーションを容易に混在させ、丸ごと削除したり、別の環境に移動したりできるコンテナは、アプリケーション開発者にとっては理想のテクノロジーだったのです」(鈴木氏)

そして、このコンテナを、サービスを提供する本番環境で使えるようにしたのがグーグルだ。「Kubernetes(クバネティス/クバネテス/クーべネティス)」というコンテナの管理・監視や自動化などを支援するオープンソースのツールを開発し、コンテナの可能性を広げた。

ただ、一般企業が自社サービスを運用する基盤としては、オープンソースのKubernetesはハードルが高すぎる。サポートがないので、最新情報のキャッチアップやアップデート等の運用、セキュリティ対策等を自社で行う必要があるからだ。

テクニカルセールス本部

クラウドソリューションアーキテクト部

ソリューションアーキテクト

宇都宮 卓也 氏

なお、コンテナ環境といえば「クラウド」を前提に考えられる方もいるかもしれないが、鈴木氏によると、「確かにクラウドのほうが小さく始められて敷居が低いが、本番環境ではセキュリティやコストの観点からオンプレを選択するケースも多い」という。

ただし、オンプレミス環境でコンテナプラットフォームを構築する際、大きな問題になるのがストレージであると、レッドハット テクニカルセールス本部 クラウドソリューションアーキテクト部 ソリューションアーキテクト 宇都宮 卓也 氏は語る。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!