情シスに集中する「EDI構築・運用」の負担…誰でも簡単に使える方法はないのか

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

データの自動連携がEDI業務の利便性を向上させる

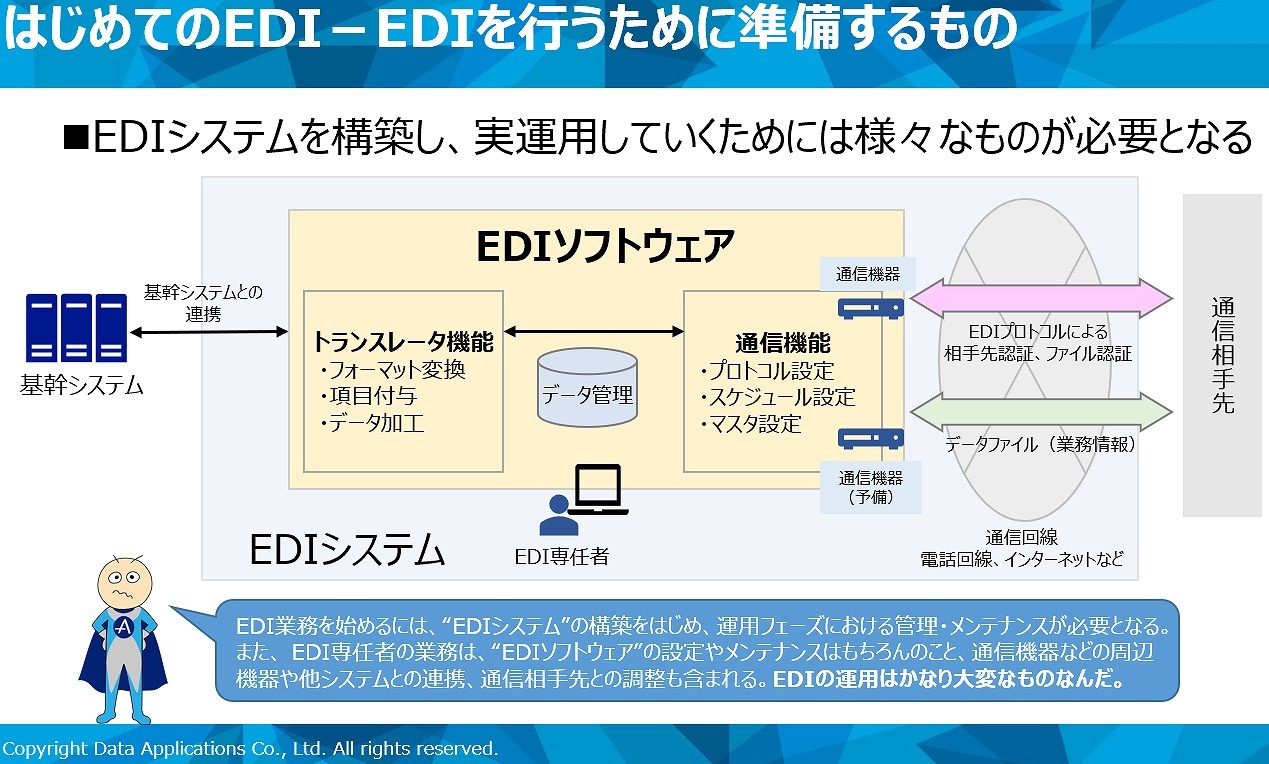

これまで、FAXや電話、郵送などによる企業間のやり取りをスムーズにするためのツールとして、あらゆる企業がEDIの導入を進めてきた。EDIは、煩雑かつ膨大な手作業を削減でき生産性向上につながるなど、利用するメリットは数え切れない。しかし、EDIシステムの構築・運用のハードルは高い。取引先と調整をしながらシステム連携の在り方や通信機器などの周辺機器についても検討をする必要があるほか、遵守すべき規約がいくつも存在するなど難しい部分が多く、そのためEDI専任者の業務負荷は大きくなりやすいのだ。

また、足元の新型コロナウイルスの感染拡大による影響により、EDIの運用の在り方を見直す必要も出てきている。たとえば、コロナ対応が進む中で、企業活動のうち対面を前提とした業務はオンラインに移行したほか、従来の業務のITツールによる自動化が進んだ。しかし、働き方の変化によって社内の情報は見えにくくなってしまっている状況がある。

このように、これまで以上に業務の“可視化”が求められる中、これまで通り社内の情報システム部門などに所属する専任者にEDI運用のすべてを集約したままで良いのだろうか。実際に、取引先とデータをやり取りするユーザー部門の担当者が、その都度EDI専任者を介してデータをやり取りする状況のままで良いのだろうか。

今こそ、誰でもEDI業務ができる環境を作る、すなわち「EDIの民主化」が求められるのではないだろうか。ここからは、具体的なEDIの民主化のプロセスを解説する。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!