東大 森川 博之教授が語るDX、“波”に飲まれない考え方とは

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

工学系研究科 教授

森川博之氏

世界を巻き込む大きな災難が、新たな変革のきっかけに

デジタル技術やその社会への影響に詳しい東京大学大学院 工学系研究科 教授の森川 博之氏はテクノロジーの見え方が大きく変わった一つの事例として、米国の「自動配達ロボット」に言及する。配達ロボットは店舗から出て歩道の障害物を避け、信号を守り無事に目的地に着く。「コロナ禍以前であれば、配達ロボットは『自動運転を簡単にした技術』といった印象でみていました。しかし、コロナ禍の視線で見ると、『これこそ必要なモノではないか』と思うようになりました。以前よりぐっと身近に感じるようになるなど、感覚が変わったのです」(森川氏)

大きな災難が起きると、社会通念の変化や人類史を変えるほどの発明が起こることもある。森川氏はその例として14世紀ごろヨーロッパの総人口の4分の1~3分の1近くの命を奪った黒死病に関するある研究を取り上げた。

黒死病が、グーテンベルグの印刷機の発明につながったという研究だ。人口減少が賃金上昇につながり、技術革新によって印刷機の発明につながったのだという。またイギリスでは、人口減少によって労働者の社会的な地位が相対的に向上し、従来フランス語だった言語の中心が、労働者階級の英語に変わったことも示された。

コロナ禍という変化の波に加えて、デジタル変革(DX)という波も経済や産業界に押し寄せている。PCの普及が企業運営を変え、スマートフォンでは個々人の情報環境が激変した。そして次は5G、AI、IoTといったテクノロジーが大きな変革を生み出すことが期待されている。人々はこの大きな波をどう乗りこなせば良いのだろうか。森川氏は分析をさらに続ける。

DXに重要な「現場の気づき」

長らくIT技術を研究してきた森川氏であっても、DXで世の中がどうなるかの予想は難しいが、大切なのはどう向き合うかという視点だという。予想が困難な例として森川氏は洗濯機の発明を挙げた。洗濯機は家事労働を減らすために発明されたものだが、そのおかげできれいな服が容易に手に入るようになり、やがて人々はきれい好きになって、その衛生観念をも変えたという。この結果、毎日服を変えるのが当たり前になり、衣類の市場が広がっていった、さらに衛生観念の変化は医療分野の拡大を促したという意見もあるという。

洗濯機の発明が衣類市場や医療分野に影響を及ぼすとは、最初は誰もわからなかったはずだと森川氏は言う。ただDXがこのような大きな波及効果を生む可能性があるのは意識しておきたいとした。

そのうえで森川氏は、DXにおいて重要なポイントがいくつかあると話す。その1つが「現場の気づき」だ。

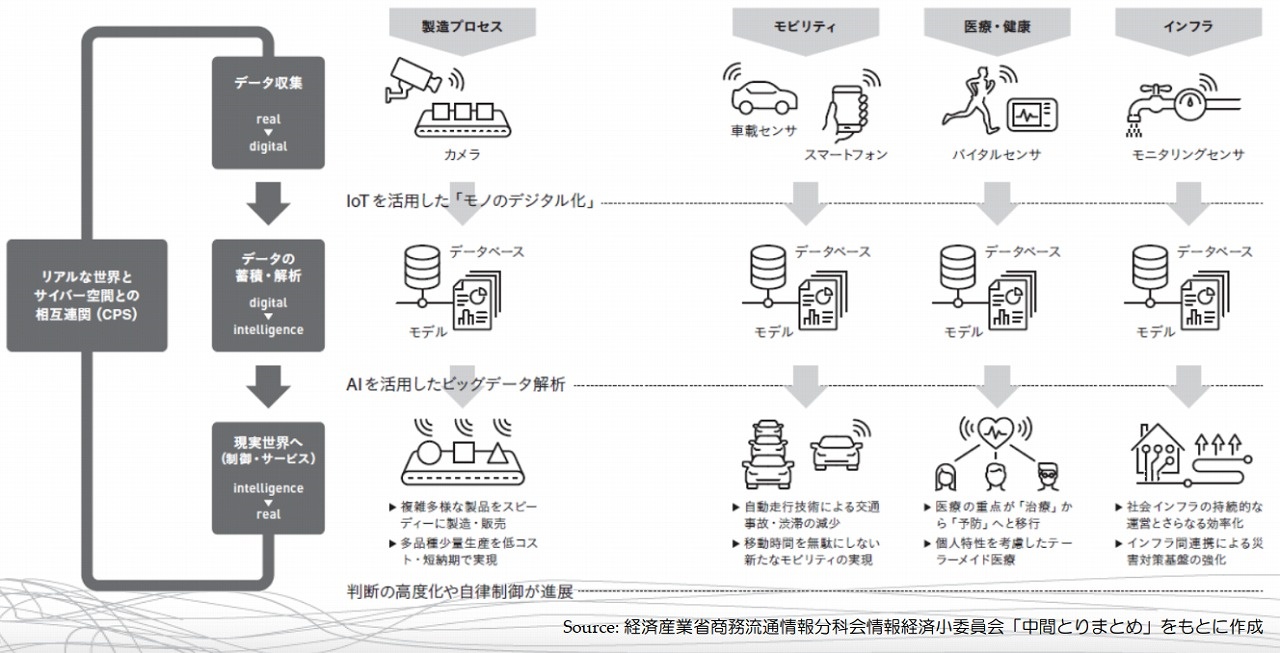

下図は、DX、産業生産性、価値創造の3つの関係を示したもので、横軸にある製造プロセスやモビリティといった産業セグメントにおいて、DXがどう関係しているかを示している。

「最も重要なのは図の左にあるループです。業務の上で、データを収集し、分析し、その結果を業務に生かして産業生産性の向上や価値創造を目指すのがDXの目標です。このループはすべての産業において、探せば膨大にあるはずです。一度見つけたらそこにデジタル技術を投下して回していけばいいのです。しかし一番の難題は、このループがどこにあるか気づくことです。これに気づくのは社長やAI人材ではありません、現場です。現場が気づくことでループの起点が生まれ、回すことができるのです」(森川氏)

変革は現場のデジタル人材化から

実際に、現場の気づきが増えるように社員を育成している企業がある。それが、作業服やアウトドアウェアの製造・販売で有名なワークマンだ。同社は、店舗のレジ担当も含め全社員にExcelの関数を必須スキルにするといった研修を徹底して行っている。

森川氏は、この研修によって現場に「相関」の感覚が身につくと言う。相関が身につけば、雨の降った日には商品Aと商品Bの売上に相関が高いかもしれない、CとDを一緒に並べたら売上が良くなるかも、といった気づきを得られる可能性が高くなると言う。現場が気づけば、あとはそれを分析チームに伝えればいい。ループの起点となるのだ。相関が見られれば発注方法にフィードバックする、陳列方法を工夫するなどの業務改善に効果を発揮できる。

森川氏によると、相関という感覚を身につけた人は立派なデジタル人材だという。デジタル人材というと、ついAI や深層学習といった最先端のテクノロジーを使える人と思いがちだが、データを起点に現場の業務改善に気づくことも重要である。

DXの未来を信じ、まずはその土俵にあがること

さらに森川氏は、DXを目指すために、どのような視線や姿勢で新技術に向き合うべきかを説明した。そこでまず、過去10年でどんな新技術、テクノロジーが生まれたかをユニークに表現した有名な動画「Evolution Of The Desk」を例に挙げた。机の上にあった時計、カレンダー、筆記具、辞書などがどんどんPCのアプリになっていく様子は、PCが登場したときに、誰がなんのために使うのか? といった議論を起こしたことを思い起こさせる。最初は大人のおもちゃと言われたPCが、社会のコミュニケーションを変革するとは、当時誰が想像しただろうか。

また森川氏は、現在動画ストリーミングで世界を席巻するNetflixの例も挙げた。2007年に登場した当時、ネット回線インフラが充実していなかったために視聴はストレスを伴うものであった。しかし、経営陣は回線スピードが速くなる未来を信じて誰よりも早く投資し、現在の地位を掴んだのだ。テクノロジーの未来を見通してまずは土俵に上ることが重要だという。

「今、5Gについて期待したほどでもないという意見があります。しかしテクノロジーは進化します。イメージとしては今の5Gは、最初のPCのようなものです。2005年に光ファイバーを敷設した徳島県神山町も、当時はそれがどんな役に立つのかわかる人は1人もいませんでした。今ではサテライトオフィス誘致が盛んになっています。新しいテクノロジーに対しては、まず土俵に上がって対峙し、考える、信じる、といった気持ちが大切です」(森川氏)

パイは奪うのではなく広げていく

DXを進めると、さまざまな部署や分野、モノや人がどんどんデータで連携するため、事業に関連がある人・モノといった要素の数がどんどん拡大していくと森川氏は言う。サプライチェーンで考えると、以前は素材や材料の担当者はそれらを集めて一次問屋に預ければよかった。それぞれの担当者は自分の前後の取引だけに注意していればよかったが、DX後はそれぞれの工程がすべてデータでつながるので、関連する人たちは格段に増える。

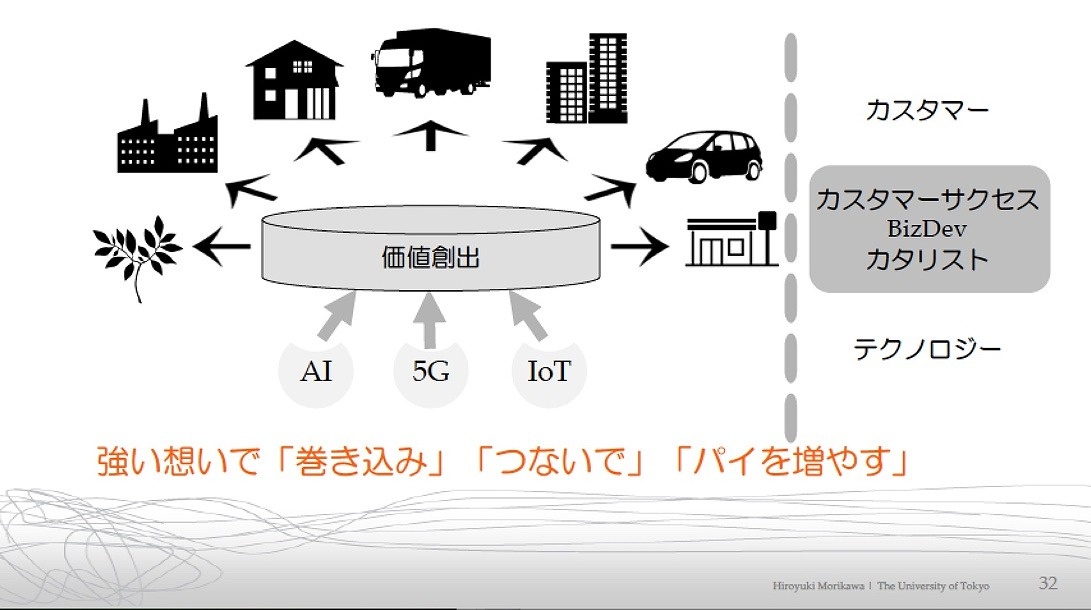

しかし関連する要素が多いということは、注意していないとバラバラになりやすいという危険性もはらんでいる。特にAI、5G、IoTといった新たなテクノロジーを活用して事業のDXを目指す場合は、全体を連携する役割が重要になると森川氏は言う。

「テクノロジーとカスタマーの間をつなぐ人たちがポイントです。これらの役目はカスタマーサクセス、カタリスト、BizDevなどと呼ばれますが、こういった人たちが上手にプレイヤーやステークホルダーをつないでいくと、テクノロジーによる新たな価値創出が加速して市場のパイがどんどん増えていきます」(森川氏)

つなげる役割の重要性の例として森川氏は、10年前Googleがまだ技術集団だったころにカスタマーサクセスチームのリーダーだったマヤ・カプール(Maya Capur)氏のブログを取り上げた。そこには、カスタマーサクセスチームの人材採用ではあえて技術に疎い人を採用したいという発言があった。その理由は、技術に疎い人の方が顧客に対して素直に共感できるからだ。

テクノロジーを理解してもらうには、それに詳しい人が適任と思いがちだが、それと共感は違う。テクノロジーに詳しい人と、顧客に共感できる人たちを連携するには多様性が重要なのだ。多様性に配慮した人材が増えれば、関係者を上手に巻き込んで連携できるので、価値の創出が進み、その結果全体のパイを増やしていけるのだという。

テクノロジーの変化に企業が追いつけるか

最後に森川氏は、このようなDXを企業の運営に取り込むには、組織の変革(CX:Corporate Transformation)が重要だと言う。「今はテクノロジーの発展でテレワークができるようになりました。しかしテレワークが進んでいくと、これからの働き方や組織のあり方をどうするのかといった問題が生じます。テクノロジーを使うのは人であるためです。つまり制度や組織をテクノロジーにあわせていかなければいけません。新たな企業価値を生み出すには、組織変革が必要ということを認識しなければなりません」

CXの事例として19世紀末に電力が登場したときのことを紐解いてくれた。当時、電力は街灯などの電灯事業にはすぐに利用されたのだが、工場動力の電化に関しては電灯から遅れること30、40年かかった。それは動力を蒸気から電力に変えるために、工場の再設計、組織の再設計、働き方の再設計、賃金体系の再設計など各所での再設計が必要だったからだ。

電力という新たなテクノロジーに対応するために受け側も変化が必要だったわけであり、この受け側の変化を CX と呼ぶ。それが達成できてこそDXが企業価値に寄与できることは意識しておく必要がある。

ここまで森川氏が述べたように、現場の気づきを大切にし、新しいテクノロジーの土俵に乗って、多様な関係者をつないで価値を創造していくことの重要性は大きい。これらを念頭に置き、組織をどう変革すべきか、今一度考えみてはいかがだろうか。