- 会員限定

- 2021/01/11 掲載

橋爪大三郎教授が語る「学び」のためのネット活用法、 なぜフェイクに負けないのか

1948年生まれ。大学院大学至善館教授。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。2013年-1989年、東京工業大学で勤務。著書に、『はじめての構造主義』(講談社現代新書)、『教養としての聖書』、(光文社新書)、『死の講義』(ダイヤモンド社)、『中国vsアメリカ』(河出新書)、共著に、『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書)などがある。

玉石混淆のなかから本物を見つける

「学ぶ」姿勢をどう貫くか。本と、ネットの文字情報は、違います。本は、どれも、著者が覚悟を決め、時間とエネルギーを注いで、書き上げた作品です。出来、不出来はあるかもしれないが、不出来なものは、著者の能力の限界です。著者にやる気がないわけではない。だから本を読めば、著者の思いが伝わってくる。それに感応して、ぶれない思いで、本から「学ぶ」ことができる。

これが成り立たないのが、ネットです。ネットの文字情報で、本のように書かれているのはごく一部。昔だったら、日記や手紙や、下書きや落書きや独り言や、みたいな性質のもので、そもそも公開を前提にしないで書かれていたはずのものがほとんどです。それがネット上で、誰でも目にできるようになった。このことにまだみんな、慣れていないのです。

日記には、誰かの悪口やかげ口を書こうと、差別的な言葉づかいをしようと、不正確な情報を書こうと、友人のプライベートな事実を書こうと、自由です。日記は公開されないからです。でも、ネットの日記は、もうただの日記ではない。言論の公共空間にさらされている。社会公共のルールに従わねばならず、責任も生じます。

このことがわかっていないひとが、多くいる。そこで、いろいろなトラブルになっているのは、ご存じのとおりです。

ではどうするか。ネットにあふれているのは、大部分がゴミ情報だと思って、見切ることです。そして、そのなかから「本」にあたる情報に的をしぼる。ネットのなかで、「本」にあたる情報と、「学び」の姿勢で向き合っている人びとに的をしぼる。ネットのなかの、すぐれた本、すぐれた人びとに注目するのです。

すぐれた人びとは、本の著者かもしれない。本の理解者かもしれない。本の「学び」の先輩かもしれない。そういう本や人びとは、ネットのなかで決してトレンドになってもいないし、注目されてもいない。でも、こういうものを学びたいというしっかりした思いと感性があれば、出会ったときにわかります。ちょうど古着屋さんの山のようにある服のなかから、お気に入りの一着がみつかるのと同じです。

その時々の動向とは関係なく、「学び」を大事にする自分の嗅覚を信じて、ドロの中から砂金を探し出すように、そうした本や人びとを探し出すのです。

とは言え、いまはまだ、ネットの文字情報と別に、印刷された本も存在する時代です。伝統的な、書店や図書館もあります。そういう場所で、年代が上の人びとをみつけ、ネットのなかで年代が若い人びとをみつけたらよいでしょう。

ニュースサイトには偏りがある

本ではなくて、こんどはニュースの話。みなさんのなかには、ニュースサイトを見ている人も多いと思います。まず気をつけなくてはいけないのは、偽の情報(フェイクニュース)。これは、怪しいサイトや出所のあいまいなうわさ話で伝わってくるから、まあわかりやすい。でも、信頼できるニュースサイトにも注意が必要です。世の中には「大事なこと」と「みんなが知りたがっていること」がある。このふたつは喰い違うもので、ネットでは「みんなが知りたがっていること」が優先されがちです。

そもそも、ニュースの使命は、「大事な情報を伝えること」です。「大事なこと」だから「みんなに伝える」のがニュースなのだが、ネットニュースでは「みんなが見たがっている」から「大事なこと(に違いない)」というふうに、論理が逆転していきます。ネットのニュースは、編集なしの横並びみたいになっているから、みなが興味をもてば、注目を集めたニュースとして、どんどん大事な場所に移っていく。

ネットニュースは、信頼できるのか。ネットニュースのサイトは、トップ/国内/国際/経済/スポーツ/…などと、ニュースをそれらしく並べています。けれども、サイトを立てているプロバイダは、新聞社でもなく取材能力もない。複数の新聞社や雑誌社などと提携してニュースを提供してもらい、並べているだけです。新聞社は、ニュースを束ねて商品として売っていて、責任をもっている。ウェブサイトは、仕入れたニュースをサーヴィスとして提供しているだけで、責任がありません。

だから、ネットニュースは、仕組みとして信頼できないものが多い。紙の新聞を発行する新聞社は、いちおう信用があった。そこで、その新聞社の名前をつけて、ネットニュースを提供する仕組みもあります。新聞にはデスクや校閲がいて、みんなでチェックをかけています。ネットニュースはその仕組みがゆるくて、よそのニュースをまるごと引用してすませている場合もあります。新聞社の名前がついているからといって、うっかり信用できないかもしれない。

紙の新聞も、電波のテレビも、やがてネットに統合されていくだろう。その結果、どういうニュースメディアができあがるか、もう少し様子をみないとわかりませんね。

簡単な調べものには向いている

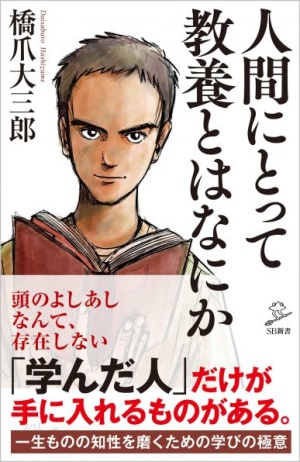

画像をクリックすると購入ページに移動します

でも、それ以上の記述はあまり信用しないほうがいい。たとえば、ニーチェは1844年に生まれ、1900年に死んだ。代表作には『ツァラトゥストラかく語りき』などがある。これくらいは、ネット検索でもまあいい。でも、ニーチェはどんなことを考えた思想家だったか、となると、ネットに書いてあることはもう怪しい。がんばってニーチェの書いた本を読むか、信頼できそうな解説書を読んだほうがいい。

「事実」は誰が書いても同じだけど、「意見」はひとそれぞれ異なります。ニーチェはどんなことを考えた思想家だったか、は、研究者や本の読み手によって、それぞれ見解が分かれるだろう。つまり、意見なんです。誰かの意見によれば、こうである。そのことには間違いない。しかし、誰かの「意見」をあたかも「事実」のように鵜呑みにしてはいけません。

ネットに書いてあることは、本と違って、書き手の素性がはっきりしない。一見もっともらしく書いてあっても、まるで信用ならないのです。ネットで調べものをするのなら、誰が書いても同じ「事実」を参照する範囲に、とどめましょう。

【次ページ】SNSはトレーニングの場

関連コンテンツ

PR

PR

PR