- 2023/02/19 掲載

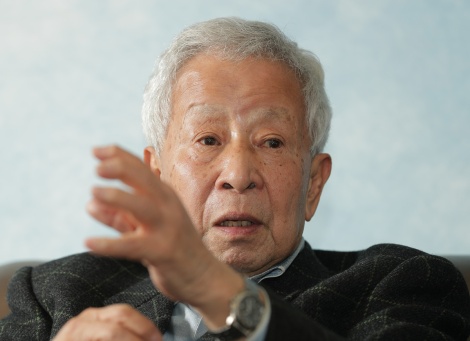

変動制移行、やむを得ず=榊原英資元財務官

1990年代後半の円高局面で為替介入を指揮し「ミスター円」として知られる榊原英資元財務官に、変動相場制に移行した経緯や日本経済に与えた影響について聞いた。主なやりとりは次の通り。

―変動相場制に移行した経緯は。

固定相場制の維持が困難になる中で、各国はやむを得ず移行に踏み切った。ただ、移行当初は政府内で変動相場制は一時的との認識もあり、為替レートが相当激しく変動する中で、できれば固定相場に戻したいと考えられていた時期もあったかもしれない。20年以上続いた固定相場制からの突然の移行に当初は懸念や混乱があり、特に為替相場の変動は想定以上に激しいものだった。

―95年に1ドル=79円台まで円高が進んだ。

円高不況と言われ、80円を切るような円高は、日本経済にとって相当な痛手と判断し強烈な介入を実施した。変動相場制の下では、為替の変動が大きくなりやすく、今後も為替の水準が政府・日銀の望ましくないレベルまで変動した際には、介入という手段で対応することが必要だ。

―為替の急変動抑制に向け、変動相場制の見直しや新たな枠組みの導入の可能性は。

すでに変動相場制は世界の大勢となっているほか、固定相場制に戻すことは非常に困難であるため、可能性は極めて低い。変動相場制にどのように対応していくかが重要だ。

―2022年は150円台まで円安が進行した。

昔は円安が輸出を伸ばすと言われたが、日本企業の国際化が進む中、今は円高の方がプラスだ。海外で活動している日本企業の立場から言うと、円高の方がありがたい。強い円が日本の国益だ。

【時事通信社】 〔写真説明〕インタビューに答える榊原英資元財務官=1月23日、東京都港区

最新ニュースのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR