- 2022/03/31 掲載

東大と日清食品HD、「食べられる培養肉」の作製に成功

■研究の背景、目的

世界的な人口増加やライフスタイルの変化により、将来、地球規模で食肉消費量の増加が見込まれています。一方で、畜肉の生産が地球環境に与える負荷や、家畜を育てるための飼料や土地の不足も大きな問題(※3)となっています。

「培養肉」とは、畜肉の細胞を体外で組織培養することによって得られた肉のことで、家畜を飼育するのと比べて地球環境に与える負荷が低いほか、畜産のように広い土地を必要とせず、さらには厳密な衛生管理が可能(※4)になるなど、さまざまな利点があることから、食肉の新たな選択肢の一つとして期待されています。

竹内教授と日清食品HDの研究グループは、2019年に世界で初めて牛肉由来の筋細胞を用いたサイコロステーキ状(1cm×0.8cm×0.7cm)の大型立体筋組織の作製に成功しました。現在は、肉本来の味や食感を持つ「培養ステーキ肉」の実現に向け、立体筋組織のさらなるサイズアップ(※5)や、おいしさと低コストを両立する大量生産技術の確立を目指して研究を進めています。

■研究成果

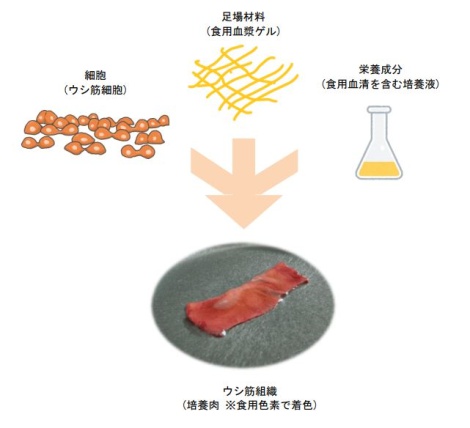

「食べられる培養肉」の作製には「食用可能な素材のみを使用すること」「研究過程において食べられる制度を整えること」の2つの大きな課題がありました。これまでの「培養肉」は、牛肉由来の筋細胞と食用ではない研究用素材で作製していましたが、今回、竹内教授と日清食品HDの研究グループは、独自に開発した「食用血清」と「食用血漿ゲル」(いずれも特許出願中)を使用することで、食用可能な素材のみで「培養肉」を作製できるようになりました。この研究成果は「第21回 日本再生医療学会総会」において2022年3月17日(木)に発表しました。

また、東京大学の倫理審査専門委員会はこの成果をもとに日清食品HDが「食の安全」に関する知見を生かして構築した「培養肉」を食べるまでのプロセスについて、承認しました。こうして、「素材」と「制度」という2つの課題をクリアしたことで、産学連携の「培養肉」研究において日本で初めて「食べられる培養肉」を作製し、3月29日(火)には研究関係者による試食を行いました。

従来の機器を使った分析に加え、人による官能評価が可能になったことで、味、香り、食感などの"おいしさ"に関する研究開発が大きく進展し、肉本来の味や食感を持つ「培養ステーキ肉」の実用化に一歩近づきました。

関連コンテンツ

PR

PR

PR