- 2026/02/03 掲載

2026年「可観測性(オブザーバビリティ)」はこう変わる、AI時代の10トレンド

生成AIで運用が難しくなった背景

生成AIの導入で運用が難しくなった最大の理由は、システムの「構成要素」と「変化の速度」が増えたことだ。従来は、アプリ、ミドル、インフラの境界が比較的はっきりしており、障害時もサーバのCPU使用率やログを追えば手掛かりが得られた。だがクラウドでは、コンテナやサーバレスが短時間で入れ替わり、同じサービスでも実体が常に変わる。

さらに生成AIでは、外部API呼び出し、ベクトルDB、プロンプト、モデル更新といった“新しい原因候補”が増える。運用担当者が直面するのは、(1)ログ量の爆発、(2)原因箇所の分散、(3)性能劣化がじわじわ起きる、といった問題だ。

ここで重要になるのが「監視(APM)」と「可観測性(オブザーバビリティ)」の違いである。監視は、あらかじめ決めたメトリクス(例:CPUが80%超)を見張り、閾値を超えたら知らせる発想だ。

一方、可観測性は、障害が起きた後に“なぜ起きたか”を追えるよう、ログ(記録)、メトリクス(数値の時系列)、トレース(処理の流れ)を関連付けて残す考え方を指す。生成AIの処理では「遅いが落ちない」ケースが多く、閾値アラートだけでは気づきにくい。現場では、問い合わせや売上などのビジネス指標の変化を手掛かりに、システム側の兆候を素早く突き止める運用が求められている。

クラウドではログ転送・保存にコストがかかり、取り過ぎるほど請求額が膨らむ。容量が増えるほど検索も遅くなり、復旧までの時間(MTTR)を押し上げる。

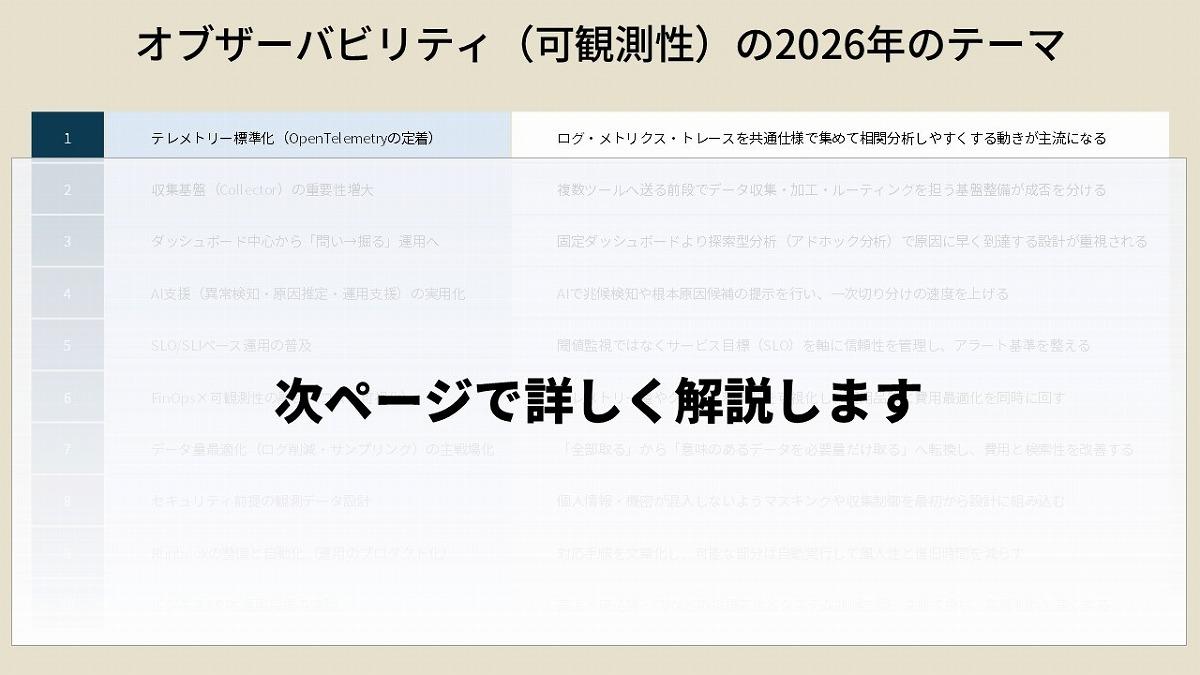

ログ、メトリクス、トレースが別々のツールに散らばると、手作業で突き合わせるしかない。最初に「どのIDでひも付けるか」「どの粒度で残すか」を決めないと、データがあっても答えにたどり着けない。 【次ページ】オブザーバビリティ(可観測性)、2026年の10のトレンド

オブザーバビリティ・APMのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR