- 会員限定

- 2017/02/13 掲載

OPC UAとは何か?なぜ「製造業とITの橋渡し役」として最適なのか

インダストリー4.0採用やOSS化で大注目

(左から)日本OPC協議会 代表幹事 大野敏生氏(横河電機)、日本OPC協議会 技術部会 部会長 米田尚登 氏(ダッソー・システムズ)、日本OPC協議会 技術部会 副部会長 藤井稔久氏(アズビル)、日本OPC協議会 普及部会 部会長 岡 実氏(オムロン)、日本OPC協議会 企画部会 部会長 田邉哲士氏(三菱電機)

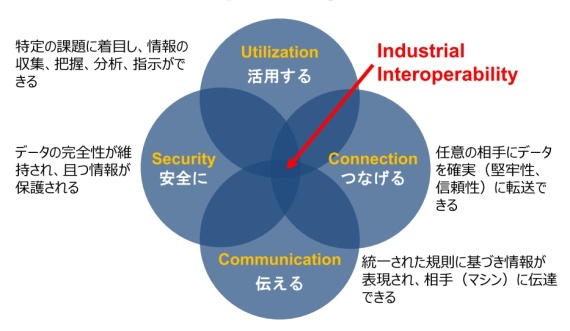

マルチベンダー製品間や異なるOSにまたがってデータ交換を可能にする安全で高信頼の産業通信用のデータ交換標準のこと。「Industrial Interoperability(産業用の相互接続性)」を実現することを目標に掲げ、Utilization(活用)、Connection(接続)、Communication(伝達)、Security(安全性)の4つを柱とする。OPC UAはOPC Classicをベースにして2006年に誕生した。

OPC UAとは何か?なぜ生まれたのか

そもそもOPC UAは急に登場したものでない。前身となるOPC Classicは、1997年に誕生した。当時は、マイクロソフトのCOM/DCOM技術を利用し、プラントや工場などのコントローラ制御で相互運用を行うために考えられた仕様だった。上位の異なるベンダーのアプリケーションと、さまざまなコントローラ(PLC)をつなげることに注力していた時代だ。それが2000年代に入ってから、アプリケーションの高機能化や全体最適化に伴って、従来のオートメーション分野だけでなく、電力系などの幅広いドメイン間での利用が求められるようになった。さらに単に接続するだけでなく、アプリケーションの情報を伝えるための要求も高まってきた。

そこでOPC Classicの相互運用性を引き継ぎつつ、サービス指向アーキテクチャ(SOA)をベースに、さらにその相互運用レベルを向上したOPC UAが2006年に誕生したというわけだ。

OPC UAはメーカーの製品やOSにまたがって、データ交換を可能にする産業通信用のデータ交換として策定された標準規格だ。そのビジョンは、OPC UAのロゴに表記された「The Industrial Interoperability Standard」に集約されている。

日本OPC協議会 代表幹事の大野敏生氏(横河電機)は「単なる“Interoperability”(相互運用性)でなく、“Industrial”を冠していることに、我々の思いが込められている。OPC UAは、産業用として相互運用性を担保するために、セキュア(安全)、ロバスト(堅牢)、リライアブル(信頼できる)を可能にするという意味合いが含まれており、そこまで踏み込んだ国際標準規格になっている」と説明する。

OPC UAの強みとメリット、10年間メジャーバージョンアップがない理由

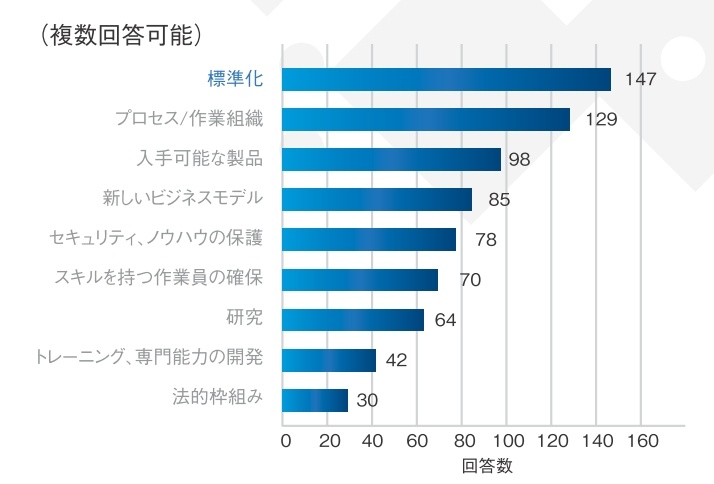

さらにここにきて、OPC UAのユーザーが急増している。大きな契機になったのは、2015年にOPC UAがドイツの進める「インダストリー4.0(第4次産業革命)」のReference Architecture Model Industrie 4.0(RAMI4.0)で、通信層の標準として取り上げられたからだ。その背景にあったのは、インダストリー4.0を実現、あるいは実装していく中での最大の課題が「標準化」だったからだ(下図)。特に産業用機器は独自の規格で通信するケースが多く、さらにそれをITシステム、たとえば基幹システム(ERP)などと連携させることが難しかった。そこで、汎用的で柔軟性の高いOPC UAがインダストリー4.0の中心的な通信プロトコルとして採用された。

同協議会 技術部会 副部会長の藤井稔久氏(アズビル)は「インダストリー4.0の中心的な通信プロトコルになり、ドイツの“ハノーバーメッセ2016”で、PLCとMES(Manufacturing Execution System)を直接連携するデモが行われた。さらにドイツのBSI(情報セキュリティ庁)によるセキュリティ評価もクリアした。セキュリティについては、OPCの仕様策定時から配慮されており、この点は先見の明があったのだと思う。そのため、後付けで考慮する必要がないことも大きなメリットと受け止められた」と説明する。

前出のように、OPC UAは単なる通信プロトコルの規格ではない。大きな特徴は、アプリケーション間でデータを転送するトランスポートと、その情報を伝えるメッセージングのレイヤーが完全に分離されていることだ。さらにデータを前出の情報モデルとしてやり取りしている。幅広いドメイン間で利用できるセキュリティも担保しており、このアーキテクチャーが現在のOPC UAを支える基盤になっているといえる。

OPC UAが登場した当時、一般的に産業用通信プロトコルでは、トランスポート層とアプリケーション層がペアになっていた。そのため、アプリケーションの実装がトランスポート技術のライフタイムに依存する結果となる。そうなると相互運用が難しくなるが、OPC UAではトランスポートとメッセージングのレイヤーが独立・分離されている。

したがって、世代ごとの通信プロトコルが変わったとしても、用途によって適切なトランスポート層に乗り換えるだけで、そのまま通信が行えるようになる。この極めて高い汎用性ゆえに、2009年に誕生してからいまだにバージョンは1.03にとどまっており、産業用機械など投資期間のスパンが長い製造業も安心して利用できる点につながっている。

通信プロトコルやメッセージングを定義する規格は、OPC UA以外にも数多くある。ただし、Industrial Interoperabilityを単一で実現できるのは、現在のところOPC UAのみ。今後、スマートファクトリーなどのコンセプトが具現化され、ドメインを超えるアプリケーションの相互運用や、従来まで垂直統合されていたアプリケーションが水平展開されるようになっても使い続けられる。

OPC UAはなぜOSS化されたのか

現在、OPC UAは他の標準化団体から相互運用の標準として認知されており、30団体ほどの団体とコラボレーションし、情報モデル(アプリケーション間で交換される情報の定義)の開発を進めている。この情報モデルを利用することで、アプリケーション同士で、複雑な情報を正確に共有できるようになり、各ドメインやベンダーの垣根を越えた相互運用性を実現している。仕様に関しては、基本的にOPC UAの正規会員メンバーが集まって策定してきたが、この1年半前からオープンソースとして仕様とソースコードの公開をスタートさせた。

日本OPC協議会の技術部会で部会長を務める 米田尚登氏(ダッソー・システムズ)は「これまでOPC UAは機器ベンダーが中心に利用していた。しかし、最近になってベンダー以外のユーザーが急増している。また従来よりも、OPC UAの情報モデルがリッチな仕様になっているため、そのモデルを誰かがつくらなければならない。そこで非会員でも利用できるように、OPC UAの公開に踏み切った」と、オープンソース化した経緯について説明する。

正規会員は、ソースコードの変更などの情報が常に共有され、新製品テストを行ってOPC UA認証ラボのお墨付きを得られる。さらに相互接続試験への参加など、運用性の信頼度が高くなり、多くのメリットを享受できるという。「この活動はエンドユーザにとっても初期導入コスト・運用コストを下げる価値を創出している」(大野氏)。

【次ページ】OPC UAは事実上の標準となりえるのか

製造業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR