- 会員限定

- 2023/04/29 掲載

シェアードサービスとは何か?BPOと何が違うのか 業務委託前にチェックすべきポイント

シェアードサービスとは? BPOとは? 何が違うのか

シェアードサービスとは、間接部門の「サービス」を「シェア(共有)」することで経営のスリム化を図る経営手法のこと。グループ企業や企業内の事業部ごとに存在する人事部、総務部、法務部、データセンターなどのコーポレート機能を1カ所(シェアードサービスセンター)に集約・標準化することで、コスト削減や業務効率化、品質向上を目的としている。なお、シェアードサービスセンターは、グループ内に独立した法人として持つケースと、持たないケースがある。シェアードサービスの対象となる間接部門としては主に、財務・経理、総務・人事、情報システム、物流、法務、監査などがあり、それぞれ以下のような業務を委託することが多い。

| 財務・経理部門 | 財務・経理部門 一般会計、決算、財務など |

| 総務・人事部門 | 備品・消耗品の管理、給与計算、社会保険など |

| 情報システム部門 | ヘルプデスク、システムの運用・保守業務、受発注の処理業務 |

| 営業事務 | 受発注管理、顧客情報の管理 |

また同じくコスト削減、業務の効率化という視点からこのシェアードサービスと一緒に語られるのが、BPOだ。Business Process Outsourcingの略称で、企業のある部門を丸ごと外部の企業(アウトソーサー)に移管あるいは売却して、サービスを継続する経営手法を指す。

現在は多種多様なアウトソーサーが存在するため、その業務内容も幅広く、法務・情報システム、人事などの間接業務から、物流・開発・マーケティングなど直接業務まで及ぶ。

このBPOとシェアードサービスとの大きな違いは、サービスの委託先の違いだ。委託先がグループ会社の場合はシェアードサービス、外部の委託業者の場合はBPOと呼ぶ。

後述するが、それぞれメリットとデメリットがあり、比較検討する必要がある。また、両社の良い面を合わせたハイブリッド型モデルを取り入れる企業も近年は多い。

シェアードサービスの起源

経営手法としてのシェアードサービスの起源は新しく、米国のGE(ゼネラル・エレクトリック)社が導入したケースが最初だといわれている。各部門にあった伝票処理などの経理業務を1つの部門に集約し、各部門における業務簡素化を実現する目的で実施されたのが始まりだった。その後、ERP(Enterprise Resource Planning 企業資源計画)が米国の大企業などで導入されたことにより、シェアードサービスの活用は拡大した。

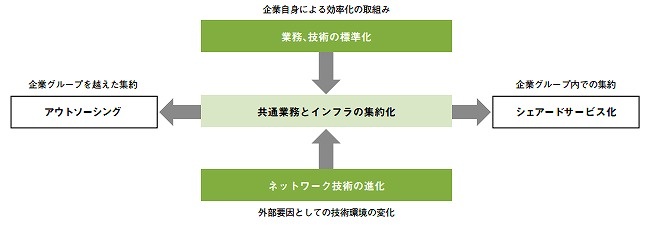

日本では、1997年の純粋持株会社解禁以降に法整備が進んでグループ経営が推進されるようになってから、多くの企業が積極的に導入している。バブル崩壊後の不況や情報技術の発展を背景に、業務の集約化や標準化を図り、コスト削減などを実現する目的でシェアードサービスが活用される例が増えた。

アウトソーシングの市場規模

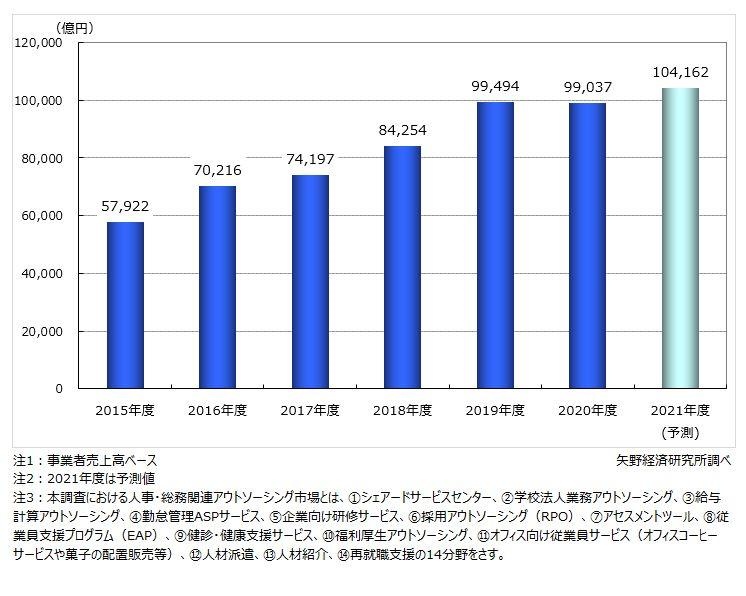

矢野経済研究所の2022年の調査によると、人事・総務業界のアウトソーシング市場の規模は、2020年度で9兆9,037億円だった。前年度比0.5%減だが、2015年以来拡大傾向にあるという。しかし、シェアードサービス市場(シェアードサービスセンター、学校法人業務アウトソーシング)は前年度比4.7%減の5,020億円とさえない。一方、人材関連業務アウトソーシング市場(人材派遣、人材紹介、再就職支援)は前年度比0.3%増の8兆2,225億円で、アウトソーシング市場の約8割を占めた。

昨今の特徴として、提供サービスのワンストップ化やプラットフォーム化が進み、高付加価値サービスへのシフトや働き方改革・DX推進に関わる業務支援が増えていることが挙げられるだろう。

将来展望として同社は、景気後退によるマイナスの影響を上回る勢いでサービスニーズが顕在化し、アウトソーシング需要を喚起するのではないかと指摘している。特に中堅・中小企業が利用できるクラウドサービスの登場によって、マーケット活性化が進んでいる点は注目すべきだろう。

また、2022年にデロイトトーマツグループが実施した調査によると、経理シェアードサービスセンターを導入した企業は、現状の工数削減率が約5~10%だった。今後の目標としても、現状と同水準の工数削減を目指していることが明らかとなった。

生産性向上施策だけでなく、近年のDX推進の流れを受けて、付加価値業務提供などの施策も重要視されているようだ。

シェアードサービスが再注目されている理由

シェアードサービスは、一時的に下火に見えたものの、近年再び注目を集め、中堅企業や小売業・卸売業をはじめとする多様な業界で導入が進んでいる。これには、さまざまな背景や要因が影響している。第一の理由は、少子高齢化による人手不足問題だ。労働力不足が深刻化する中、企業は効率的に働くことが求められるようになっている。シェアードサービスを導入することで、少人数で管理・間接業務を行い、余剰人員を事業部門へ配置することが可能だ。これにより、人材をより効果的に活用し、企業全体の生産性向上も実現できるだろう。

さらに、働き方改革にも対応することが重要だ。多くの企業が労働時間の短縮や柔軟な働き方を推進しており、シェアードサービスの導入はその一環としても注目されている。業務改革を通じて作業・処理時間の短縮を目指すことで、労働者の働き方を改善し、ストレスの軽減や労働生産性の向上につなげることも期待できるだろう。

また、近年はRPAやAIなどの先進技術の活用による業務効率化が注目されており、これらの技術を効果的に導入する方法としてシェアードサービスが挙げられている。シェアードサービスセンターに業務を集約することで、技術導入の効果を最大限に引き出すことができ、アウトソース業務の内製化も実現できるだろう。これにより、情報漏えいなどのリスクを低減し、企業の競争力を高めることができる。

シェアードサービスは、業務効率化やコスト削減のほか、経営統合や事業再編にも効果てきめんだ。企業がM&Aや事業再編を行う際、シェアードサービスの導入は経営資源の最適化やシナジー効果を生み出すことが期待できる。シェアードサービスを活用することで、新たな事業領域への進出や企業規模の拡大を円滑に進めることが可能だ。

また、異なる部門や事業所間での情報共有や連携が強化されることで、業務プロセスの標準化やベストプラクティスの普及が促進される。これにより、企業の組織力や業務品質が向上し、競争力を一層強化することが期待できるだろう。

シェアードサービス/BPOのメリット

それではシェアードサービス・BPOを導入することで、企業にはどのようなメリットがあるのだろうか。まずシェアードサービスについては、第1に目的でもある「コスト削減」が挙げられる。グループ内の間接部門をひとつに集約することで、スケールメリットにより人件費や設備のコストを大幅に抑えることが可能になる。

第2に、品質改善につながる。シェアードサービスセンターに間接部門の機能を集約することで、その内部で学習および最適化が進み、業務品質改善が期待される。

第3に、BPOとの比較で業務親和性の高さが挙げられる。委託先がグループ内となるため業務親和性がより高く、比較的、従業員の心理的抵抗が抑えられるというメリットもある。

一方でBPOのメリットは、第1にシェアードサービスと同様、コスト削減が可能となる。委託業務に携わる人員を削減できることはもちろんのこと、それに伴うオフィスやシステムの維持費も不要だ。

第2に、業務の品質向上や素早い変化への対応ができる。ベンダーは受託する部門においてはエキスパートであり、かつシェアードオフィスと異なり市場競争の中にある。自社にはない専門的なスキルとノウハウによって、高いクオリティでの業務遂行が期待できる。市場の変化にも柔軟かつ迅速に対応するだろう。 【次ページ】シェアードサービス/BPOのデメリット

BPO・シェアードサービスのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR