- 2021/09/13 掲載

東北大、ナノ触媒のリサイクル法を開発

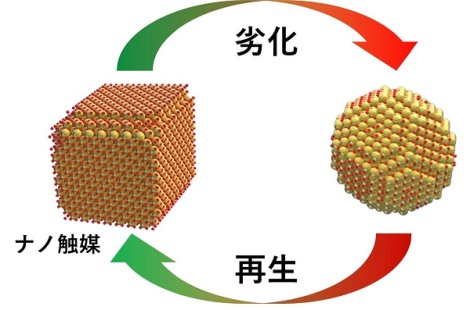

〇ナノ触媒は、特定の結晶面を露出することで高い活性を発現する反面、劣化しやすい

〇劣化したナノ触媒を、超臨界水(注1)中で処理し、10分程度の短時間で劣化前の状態に再生する手法を開発した

〇形状の再生にともない、ナノ触媒の触媒活性も回復する

〇再利用が可能となることで、環境適合性、経済性が向上し、ナノ触媒の工業的利用が加速することが期待される

〇同処理で既存の触媒の露出結晶面制御による高活性化も可能となる

【概要】

近年、ナノキューブ、ナノロッド、ナノワイヤー、ナノプレートなど、特徴的な形状を持つナノ触媒材料の開発が盛んに進められています。ナノ触媒は、特定の結晶面を露出することで高い活性を発現する反面、使用時に特定の結晶面が失われ劣化しやすいことで知られており、実用化に課題がありました。

東北大学多元物質科学研究所 笘居高明准教授、材料科学高等研究所 阿尻雅文教授らの研究グループは、劣化したナノ触媒に対し、短時間の超臨界水処理を行うことで、表面の原子を再配列させ触媒活性の高い結晶面を再生する手法を開発しました。この処理により、劣化したナノ触媒の触媒活性が回復することも確認できています。

本手法によりナノ触媒の再利用が可能となることで、今後ナノ触媒の工業的利用が加速することが期待されます。さらに本手法は、汎用性の高い触媒調整技術としても今後の実用化が期待されます。

本研究成果は、9月13日(現地時間)に米国化学会の雑誌Chemistry of Materialsのオンライン版に掲載されます。

(注1)超臨界水:水の臨界点は、374℃、218気圧(22.1 MPa)で、これより温度と圧力の高い水を超臨界水とよびます。超臨界水のもつ特徴の一つに、油のような有機溶媒と混ざりやすいことが挙げられます。

プレスリリースのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR