- 2021/10/28 掲載

東工大とJST、プラスチックを肥料に変換するリサイクルシステムを開発

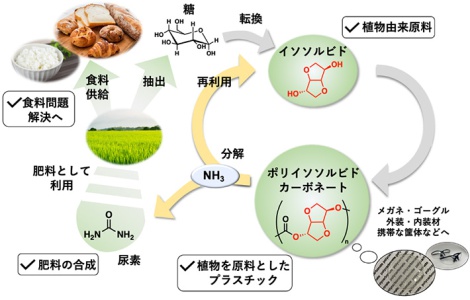

○植物を原料としたプラスチックをアンモニア水で分解し、肥料となる尿素に変換するリサイクルシステムを開発

○リサイクルシステムで生成した尿素が植物の成長促進につながることを実証

○プラスチックの廃棄問題と人口増加に伴う食料問題の同時解決にも期待

【概要】

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系の阿部拓海大学院生、青木大輔助教(科学技術振興機(JST)さきがけ研究者兼務)、大塚英幸教授らは、東京大学 大学院農学生命科学研究科の神谷岳洋准教授、京都大学 大学院工学研究科の沼田圭司教授らと共同で、植物を原料としたプラスチック(用語1)をアンモニア水で分解することで、植物の成長を促進する肥料へと変換することに成功した。

日常生活に欠かせないプラスチックは、現在70%以上が廃棄されている。廃棄問題への対策が急がれる一方で、依然需要は大きく、地球環境の保全とプラスチック利用を両立させる革新的なリサイクルシステムの開発が望まれていた。

青木助教らは、カーボネート結合からなるプラスチック(ポリカーボネート)(用語2)をアンモニアで分解する過程で生成する尿素(用語3)が、実際に植物の成長促進につながることを証明することで、プラスチックを肥料に変換するリサイクルシステムを実証した。

プラスチックを出発原料まで戻して再利用するケミカルリサイクル(用語4)の研究は精力的に進められているが、「分解過程で生成する化合物を植物の成長を促進する肥料として活用する」という本リサイクルシステムのアイデアは、これまでにないものである。またアンモニア水を加熱するだけで反応を促進でき、簡便なプロセスで実現できるため、普及すれば産業界への波及効果も大きい。このリサイクルプロセスは幅広い分子骨格に適用できることから、今後、サステナブル(用語5)な材料創製とそのリサイクルにつながると期待される。

研究成果は10月28日(現地時間)に王立化学会誌「Green Chemistry(グリーンケミストリー)」に掲載される。

[用語1] 植物を原料としたプラスチック : 再生可能な生物由来の資源(バイオマス資源)を原料にしたプラスチック。一般的なプラスチックは石油を原料に作られているが、植物を原料としたプラスチックは、トウモロコシやサトウキビなどの植物を原料にして作られている。石油のように枯渇することはなく、温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出も抑えることができる。

[用語2] カーボネート結合からなるプラスチック(ポリカーボネート) : モノマーと呼ばれる単位分子が、カーボネート結合を介して連続して結合することで得られる高分子の総称。石油由来のビスフェノールAをモノマーとして得られるポリカーボネートは、耐熱性や透明性に優れることからエンジニアプラスチックとして広く用いられている。

[用語3] 尿素 : 1分子あたりの窒素原子含有率が高く、植物の葉や茎を育てる化学肥料として古くから農業で使用されている。無機化合物から初めて合成された有機化合物でもある。

[用語4] ケミカルリサイクル : 使用済みの資源を、そのままではなく、化学反応により組成変換した後にリサイクルすること。高分子材料をモノマーや少数のモノマーがつながったオリゴマーに戻してから再度重合することで、元の高分子材料や新たな高分子材料として再生する方法である。

[用語5] サステナブル : Sustainableは「持続する(Sustain)」と「できる(able)」からなる言葉で、「持続可能な」という意味。地球の環境を壊さず、資源も使用しすぎず、美しい地球を維持しながら生活し続けていこうという呼びかけ。

PR

PR

PR